资讯分类

仍搞不懂什么是低质强碱性搞笑片? -

来源:爱看影院iktv8人气:885更新:2025-09-04 21:37:53

前日,影视界出现了一个颇具争议的网络热词——“低质强碱性”,而被频繁提及的作品正是近期引发热议的《抓娃娃》。这一说法源自陆川导演,尽管他本人曾被质疑账号被盗且遭今日头条否认,但围绕这场充满悬念与反转的舆论事件,我并未深究其背后细节。困惑的核心在于,尽管全网都在讨论这个词,却始终无人给出明确的定义。这种模糊性令我感到困扰,甚至因此向AI寻求解答。

尽管该解释未必完全准确,但《抓娃娃》这一片名已然成为围绕该作品的又一个未解之谜。实际上,该片存在诸多令人困惑的细节,其中便包括标题的由来。为何选择"抓娃娃"作为片名,至今仍难以确定。相较此前《资本接班人》《接班人计划》等更具口语化的命名方式,《抓娃娃》的表述显得较为晦涩,缺乏直接性。值得注意的是,这种命名策略或许并非制作方的主动选择,因为某些决策可能已超出其控制范围。

无论采用何种命名方式,似乎对影片的热度并无显著影响。自上映以来,票房数据持续攀升,目前票房预期已突破37亿大关,成为暑期档的票房焦点。为这个暑期档注入了应有的活力。不得不承认,沈腾马丽、闫非彭大魔以及开心麻花这三组关键词,依然具备强大的市场号召力。作为观众普遍认可的国民级喜剧天团,他们的组合在喜剧类型片中始终占据重要地位。

从观众在影院的实际体验反馈来看,《抓娃娃》展现出极强的观赏性,开心麻花团队在喜剧创作上的功力依然可圈可点。暑期档本身就需要一些轻松易懂且热闹非凡的作品来填补市场空缺,当前社会环境下,人们更需要通过观影寻找片刻欢愉,这恰恰契合了大众对情感释放的心理需求。因此,这类电影的走红也情有可原,某种程度上反映了当下观众的文化消费需求。值得一提的是,影片的成功还得归功于其对经典元素与成熟叙事模式的精准运用。

许多观众在观影后都会联想到《楚门的世界》,这部影片在初看时看似充满荒诞幽默,但随着叙事视角的转换,其背后的隐喻逐渐显现。当我们将目光投向主人公马继业这个角色时,原本轻松的基调被撕裂,展现出一个被精心设计与操控的生活轨迹。这种对个体自由意志的剥夺、对真实世界的忽视以及来自社会的凝视,与《楚门的世界》形成了跨越类型的呼应。正是这种虚实交织的叙事手法,让影片在喜剧外壳下包裹着对现实社会的深刻批判。

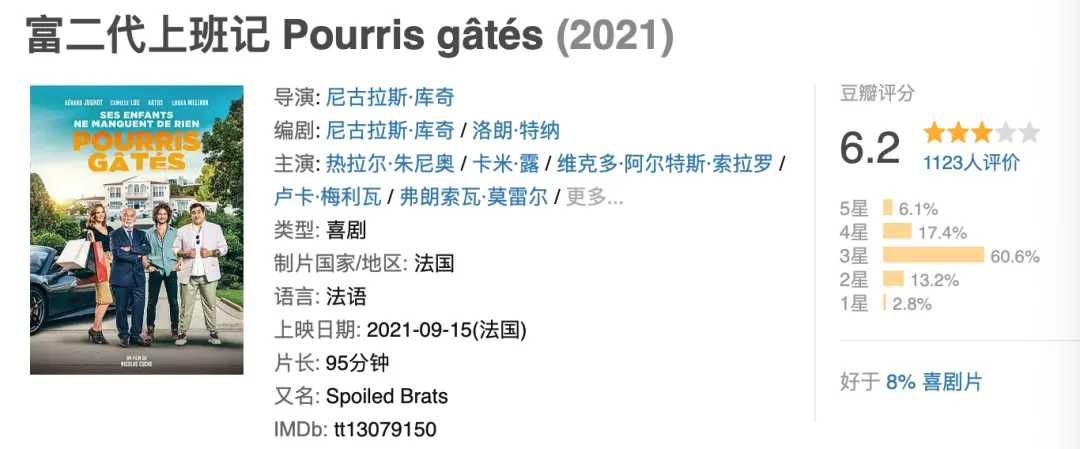

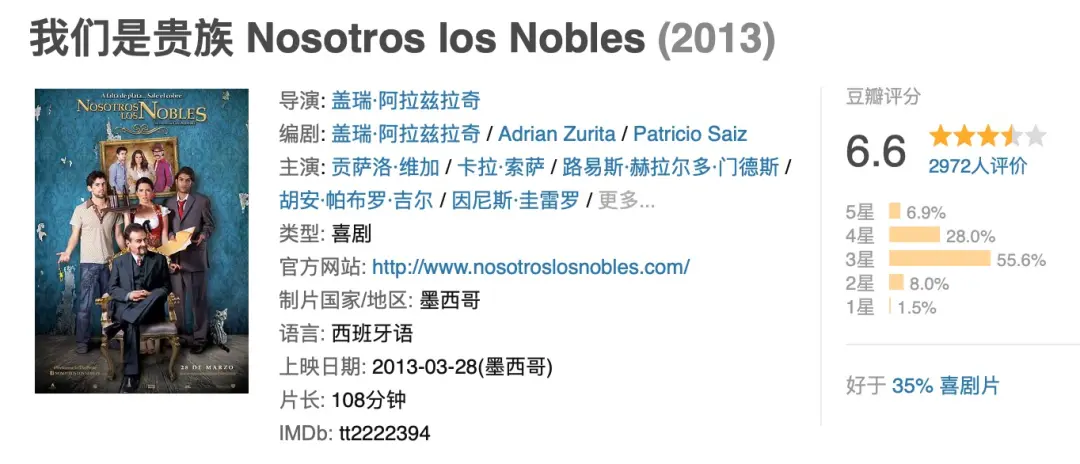

这种叙事手法的共通性还体现在,富裕阶层通过刻意伪装贫困来教育子女,借助贫富差距所产生的幽默元素制造喜剧效果,实际上构成了一个屡见不鲜的经典喜剧范式。在项目初期便明确表示,《抓娃娃》本质上是《西虹市首富》的互为对照版本——前者展现的是经济底层逆袭上层的励志故事,而后者则聚焦于上层阶级体验底层生活的反差喜剧。此类以阶层错位为内核的题材,早在电影史上便已有诸多先例,诸如《富二代》等作品便延续了这种通过身份反差推动笑点的创作思路。

《富二代上班记》是一部以当代年轻一代精英视角切入职场现实的讽刺小说。主人公李天宇出身于商业世家,继承了家族企业却在职场遭遇滑铁卢,从最初的趾高气昂到逐渐认清现实,通过其在跨国企业、创业公司、传统行业等不同职场场景的遭遇,生动展现了当代社会对"富二代"群体的多重刻板印象与真实生存状态。故事中既有对物质优越带来惰性与傲慢的批判,也不乏对财富传承与个人成长关系的深入探讨,最终以主人公在职场中完成自我蜕变为主线,传递出了"人生没有捷径,努力才是正途"的深刻主题。

或许《我们是贵族》这一表述更偏向社会阶层的自省,若需改写可调整为:我们拥有独特的社会地位,这种身份使我们与普通阶层产生微妙的差异。

这些影片的设定颇为相似,有兴趣的观众不妨一观。然而,此类影片的核心差异在于,前述几部作品中的子女均处于成年阶段,主要讲述富人父母对已成年且堕落的子女感到失望,试图通过伪装贫困的方式引导其重新审视自我,实现蜕变。此类电影均围绕"欺骗"展开叙事,但受骗者均为已成年且陷入颓废的子女,因此,这种欺骗更接近于一种带有教育意义的善意引导。此类影片的笑点往往源于对富人阶层"愚蠢"行为的讽刺,其道德立场也容易引发观众共鸣。若《抓娃娃》的剧情设定为沈腾饰演的马成钢通过装穷欺骗大儿子马大俊,便与上述叙事模式高度相似。

然而,《抓娃娃》的叙事核心并非聚焦于表面的亲子关系,创作者更深层次地探讨了中式教育体系的异化。年幼的小儿子马继业自记事起便陷入精心构筑的谎言之中,这种欺骗持续了整整十几年。相较于其他影片中展现的善意引导与纠正,这部作品则呈现出系统性地扭曲与重构。正如片中所示,长子的培养路径被彻底否定,进而催生出对次子的再造计划。而影片结尾甚至提出重启新号的设想,这种延续性恰好呼应了某种教育机制的循环困境。

从这一视角审视沈腾在《抓娃娃》中塑造的父亲形象,其行为方式确实令人感到一丝心酸。这位父亲展现出强烈的自我中心与专制倾向,父权意识渗透至每一个细节,仿佛将控制欲具象化为源源不断的执念,如同洪水般持续冲刷着整个家庭关系。这种教育模式与好莱坞同类题材存在显著差异——在那些作品中,父亲角色往往处于自我救赎的过程中,其行为带有纠偏性质,观众仍能从中找到情感共鸣。而《抓娃娃》中的父亲却始终保持着对错误教育方式的顽固坚持,所谓的"为你好"实则暗藏私利,通过高压手段推行其理想化的育儿方案,展现出截然不同的价值导向。

马丽的角色同样呈现出某种强势特质。她在大银幕上频繁出现并获得关注,主要得益于与沈腾之间默契的互动模式,以及她极具喜剧感染力的表演风格。然而,在家庭场景中,这一角色却显露出明显的弱势特征,几乎处于完全被动的地位,缺乏自主表达与独立思考。这种在公共空间与私人领域的角色反差,某种程度上塑造了一个依赖性强、缺乏个性深度的典型母亲形象,其行为模式被简化为对物质条件的过度关注,导致角色形象显得扁平化且缺乏层次感。

片中两位角色均以反派形象示人,其发髻上都佩戴着巴黎世家的钥匙 hang 装饰,这一细节凸显了角色的精致与贵妇气质。需要说明的是,这种设定并非主创对角色的认同,而更可能是对现实的讽刺性呈现。观众在观影后普遍感受到的趣味性,源于影片巧妙运用了经典喜剧架构——以连环谎言掩盖初始谎言,随着剧情推进,谎言的连锁反应导致矛盾日益复杂,最终形成戏剧性反转。这种叙事模式在喜剧创作中屡见不鲜,通过层层递进的欺骗行为制造笑料,同时揭示人性弱点,相信观众在过往观影经历中也常能见到类似手法,其效果经得起检验。

《抓娃娃》与《西虹市首富》的共通之处在于,它们都属于一种带有幻想色彩的喜剧类型。这里的“意淫”并非贬义,更像是一种中性表达,不妨称之为白日梦喜剧。《西虹市首富》展现的是普通人突然获得巨额财富后的放飞自我,而《抓娃娃》则描绘了富豪刻意扮演贫困角色的反差萌趣。这两种故事模式都为观众提供了强烈的代入感,尤其当观众以沈腾饰演的角色视角观看时,便自然陷入"上门龙婿"的戏剧性处境——外界对财富的偏见与角色内心的傲气形成鲜明对比。这种富人假扮穷人、被他人轻视却内心狂傲的双重体验,恰恰构成了作品最引人深思的叙事张力。

将此类故事定义为“意淫喜剧”,实质上揭示了影片所展现的极端“望子成龙”式育儿模式。这种模式源于多数父母虽怀有让孩子卓越成长的期望,却难以在现实中实现。影片中呈现的全然投入资源、打造理想化成长环境的方式,显然超出了普通家庭的现实条件。因此,观众往往只能借助想象来填补这种理想与现实的落差。例如,影片中孩子被置于一个近乎封闭的环境中,其生活高度依赖父母精心设计的体系。无论学业、体能发展还是性格塑造,每个环节都由专家团队进行监控与干预,试图通过严密规划达成所谓的完美育儿目标。

这不就是典型的理想化育儿实验吗?现实中的“望子成龙”式家长,即便全力付出,恐怕也难以达到影片中展现的六七成效果,最终或许只能笑中带泪。因此不禁让人好奇,若在极端理想的育儿环境中,且不被孩子察觉的前提下,是否能培养出完全符合父母期待的完美儿童?从影片呈现的信息来看,这位孩子确实展现出接近理想状态的成长轨迹。即便我们无法直接感知其内心感受,但至少影片传递了这样的信息。只是遗憾的是,这样的理想状态最终未能持续,走向了失败。

当然,影片也难免存在一些漏洞,如果完全无懈可击的话,反而可能失去真实感。不过,影片结局的处理略显突兀,收尾显得匆忙且缺乏深度。这种安排或许可以理解,毕竟在剧情推进至这一阶段后,后续发展已难以展开。由于剧情已陷入死胡同,许多情节因各种原因无法继续推进,也难以深入探讨。因此,只能选择含糊收场,毕竟这本就是一部轻松的喜剧,观众何必过于较真。

值得注意的是,当一个人意识到自己曾被谎言误导十几年,竟能迅速调整心态,重新找回积极向上的状态,这种能力确实令人惊叹。或者,从这一角度来看,这种教育方式意外地展现了其效果。因此,无论影片是否属于低质搞笑类型,至少它成功培养出了积极向上的儿童,这确实令人印象深刻。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -