资讯分类

拿了「银熊」,文艺片会好吗? -

来源:爱看影院iktv8人气:311更新:2025-09-08 08:41:57

电影作为商业产品,其核心目标始终是实现利益最大化,这是片商和院线影城运营的首要考量。脱离这一商业本质探讨艺术创作价值或许可行,但不应成为唯一议题。2025年开年,霍猛导演编剧的《生息之地》斩获第75届柏林国际电影节最佳导演奖,该片同时入围主竞赛单元金熊奖(另一部入围的国产文艺片为《想飞的女孩》)。这再次引发关于国产文艺片市场前景的热议——在当前环境下,文艺片能否吸引足够观众?这一问题复杂且多维。

任何类型影片的市场成功都建立在受众基础之上,而文艺片实现爆款的难度尤为突出。所谓爆款需要具备受众面广、契合主流价值观并与公众形成情感共鸣三大要素。其中“受众面广”这一门槛已将多数文艺片淘汰——院线在排片决策中往往优先考虑营销热度和首轮上座率,而非影片类型。尽管院线对文艺片和商业片的排片标准趋于一致,但市场环境仍对文艺片充满偏见。

“文艺片”的界定本身存在模糊性:文艺青年视其为展现艺术审美、注重画面语言和叙事深度的作品;普通观众则将其等同于叫好不叫座、缺乏明星阵容的冷门题材电影;而部分极端观点甚至将文艺片与晦涩难懂的影评挂钩。这种观念偏差导致许多片方在宣传阶段刻意回避“文艺片”标签,担心观众和院线将之与票房失利直接关联。实际上,这种焦虑映射出对自身作品的不自信,这种现象不仅限于文艺片领域。

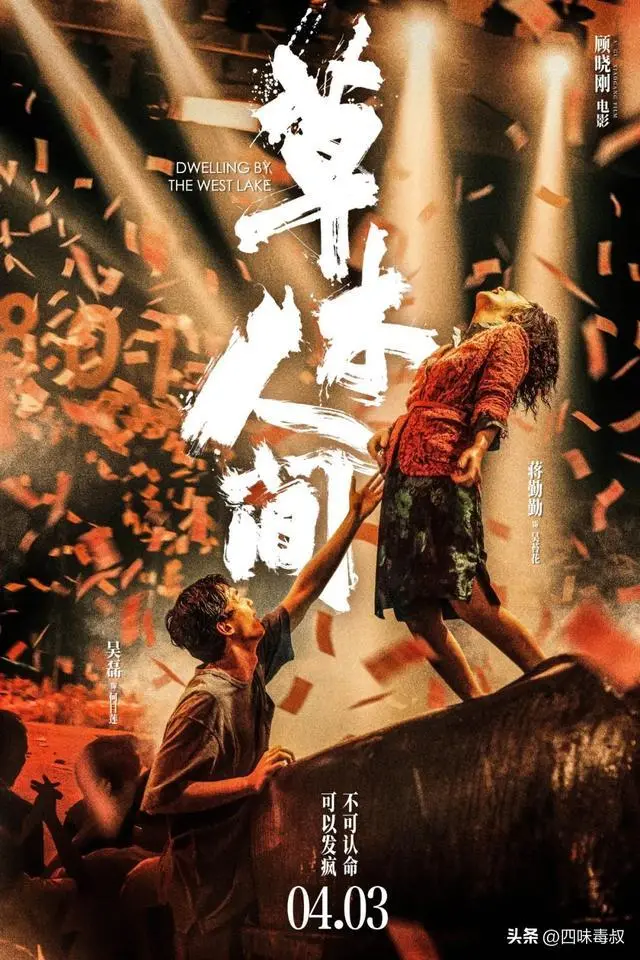

数据显示,2024年中国电影总票房达425.02亿元,国产文艺片贡献39.8亿元,占比6.3%(不含违规买场次行为)。尽管这一比例远低于市场整体,但较2023年的5.1%已提升1.2个百分点。这种微弱增长主要归功于《草木人间》等文艺片的口碑效应,以及艺联组织逐年扩大的影响力。艺联通过吸纳更多固定观众群体,正在为文艺片构建稳定的观影基础,但整个行业仍面临如何突破认知壁垒的挑战。

从影片上映档期的分布特征来看,文艺片往往选择避开热门商业档期进行放映,从而在市场竞争中占据有利位置。然而,其票房表现仍呈现出显著的地域差异,一线城市贡献的票房占比超过60%,而三四线城市的票房占比不足15%。这一现象印证了“仓廪实”对于精神文明建设的重要性,即经济基础与文化发展之间的关联。

在同质化严重的商业片市场中,文艺片的“口碑发酵”成为突破圈层的关键因素。当其他类型片缺乏创新时,文艺片的独特性往往能引发观众自发传播,形成票房的爆发式增长。以2024年12月14日上映的香港电影《破·地狱》为例,该片通过跨地域叙事、亲情关系描绘以及生死议题探讨,结合本土文化与历史元素(包括两位主演的香港喜剧标签与突破常规的表演),成功吸引大量观众自发推荐,最终在内地取得2.1亿的票房(截至2025年2月26日)。

值得注意的是,《破·地狱》与《草木人间》均被归类为文艺片,其共同特征在于脱离了商业片常见的科幻、喜剧、惊悚、武侠等属性,纯粹依靠小众群体传播。这类影片通常在豆瓣平台和艺联院线进行分线发行,其票房增长主要依赖电影节展映带来的奖项效应,以及后续上映期间的口碑裂变传播。

与《生息之地》存在相似性的,是台湾导演杨德昌执导的《一一》。该片采用自编自导自演的形式,通过家庭中不同年龄段成员的视角,展现人生成长历程的多重视角。这种叙事方式与《生息之地》在主题表达上的共通性,均体现了文艺片对人文精神深度挖掘的特性。

电影《一一》的票房表现显示,杨德昌的作品在台湾及海外市场累计获得119.6万美元收益,但在中国内地市场知名度有限,仅限于小众影迷群体。回到“文艺片如何吸引观众”的讨论,其核心矛盾显然指向市场氛围与观众偏好的双重制约。片方在面对市场需求时往往呈现出多元化诉求:有的追求基本回报,有的重视艺术表达,还有些纯粹源于创作者的理想。然而,当影片实际上映后若未能实现票房目标,甚至出现亏损,这种现象在行业层面较为常见。从近年票房数据可见,“奖项”与市场表现之间缺乏必然关联,最终仍需满足主流观众的审美需求。若缺失商业元素支撑,文艺片难以获得市场认可,例如2013年10月18日上映的《美姐》曾因仅有两位观众购票导致影城临时取消场次,相类似的还有2018年7月20日上映的《北方一片苍茫》,尽管被部分UP主称为神作,却未能获得观众的广泛支持。

院线-影城(除艺联外)的排片逻辑主要体现为三方面:首先,在遵循院线统一排片指导的前提下,根据本地当日场次安排及观众群体反馈灵活调整;其次,结合影片营销热度与观众口碑动态优化排片计划;第三,商业元素始终是排片决策的核心考量。以北京朝阳门CBD商圈某影城经理为例,他强调单场次对影城当日经营成本的影响:“为叫好不叫座的电影安排场次,最终损失的是影城本身。一旦开场,设备损耗、水电费用及场地资源都会产生直接成本,我们无法承担因少量观众导致的整体营收损失。除非有观影团提供基本盈利保障,否则对市场热度不足的影片一般不会优先排片。”他进一步指出,传统文艺片往往缺乏普罗大众的审美共鸣,更适合在私人影院或居家环境下放映,将其置于以商业价值为导向的影城排片,本质上存在定位错配。

值得注意的是,权威平台的影片评分也会被影城经理纳入排片决策参考体系。对于上映前后影片,无论类型,通常只关注热议话题和当天的真实观影反馈,排除宣发营销的短期操控,观众的口碑发酵才是影响排片的核心因素。与此同时,艺联作为文艺片的特殊放映渠道,其市场价值愈发凸显——唯有在这一平台,文艺片受众才构成相对集中的买方群体。然而,即便在艺联,排片决策也并非完全理想化,仍需综合考量影片质量、主题深度及片方诉求等因素,这意味着并非所有文艺片都能在该渠道获得理想票房。这种现象反映出文艺片面临的市场困境:独立制作的文艺片相较商业片或高投入文艺片,其宣发成本占比通常不会超过5%-12%,一旦突破这一比例,影片面临的市场风险将显著上升,除非具备强大的商业运作能力和市场信心,否则宣发资源往往集中投放一线城市,三、四线城市则因观影倾向差异难以触达。

电影《草木人间》在营销层面显然未能展现“大手笔”的运作,当前市场中超过七成的观众仍倾向于根据影片热度决定观影选择,导致小众题材或内容晦涩的文艺片难以获得足够的关注。这种现象不仅与制作成本相关,也反映出部分文艺片创作者在内容呈现上未能有效突破固有认知,从而削弱了观众的观影意愿。长期以来,文艺片爱好者与创作者对市场规律的忽视,加剧了这类影片“曲高和寡”的困境。然而,电影作为商业产品,其核心始终在于实现利益最大化,院线与影城的运营逻辑亦以票房为导向。脱离这一基础讨论艺术价值,或许具备理论意义,但难以形成实际影响力。以好莱坞为例,商业片一直是产业支柱,单部《阿凡达》创造的票房收入可能抵得上百部奥斯卡获奖作品《爱乐之城》的总和,这也成为全球学习其商业模式的典范,而非像欧洲电影人那样执着于文艺创作。值得注意的是,评分体系在这一语境下缺乏实际价值——尽管文艺片爱好者对高度商业化的电影持批判态度,但《阿凡达》所引发的视觉革新与市场效应,却推动了全球电影工业的进步。市场价值的提升,是影像艺术持续发展的关键前提。进一步观察可以发现,许多商业片在满足大众审美需求的同时,也注重艺术表达的深度。例如,部分原本小众题材的影片通过邀请知名度高的演员参演,借助明星效应吸引观众,从而实现商业与艺术的平衡。简单、通俗、新颖、富有冲击力的叙事方式,配合能引发情感共鸣的细节设计,使商业片在艺术领域同样可能取得成功。以《你好,李焕英》和《热辣滚烫》为例,这两部喜剧作品通过融合文艺化的表达方式,在追求商业成功的同时实现了艺术价值的突破。当然,这种成功也伴随着对影片艺术深度的质疑。相较之下,“纯粹”文艺片所存在的重结构、轻叙事的弊端,反而对普通观众形成较大排斥力。

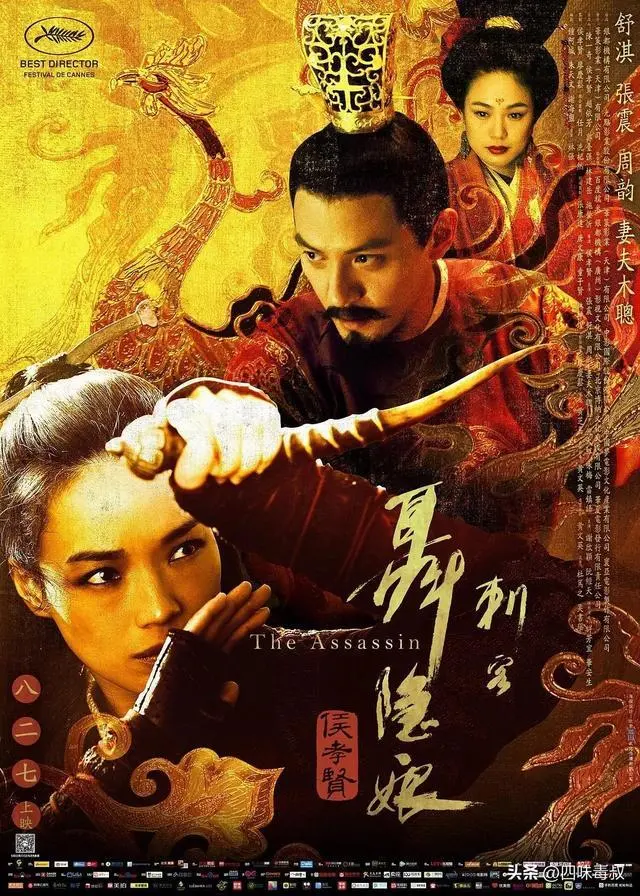

无论未来是否被定义为经典,对于当时的观众而言,选择观看需要深度思考的电影并非明智之选。许鞍华与侯孝贤则展现出独特的坚持:前者在《天水围的日与夜》后,再次以文艺片形式聚焦香港市井生活,创作出《桃姐》(2012年),却因难以获得投资而陷入困境,最终由刘德华提供资金支持才得以开拍。后者以《刺客聂隐娘》(2015年)为名的古装武侠作品,实则通过充满文艺气质的影像语言和台词设计,呈现出迥异于传统武侠片的美学风格,其中开场数分钟的空镜更曾引发争议。侯孝贤曾坦言,拍摄期间资金短缺、演员频繁更替,最终仅能勉强上映。

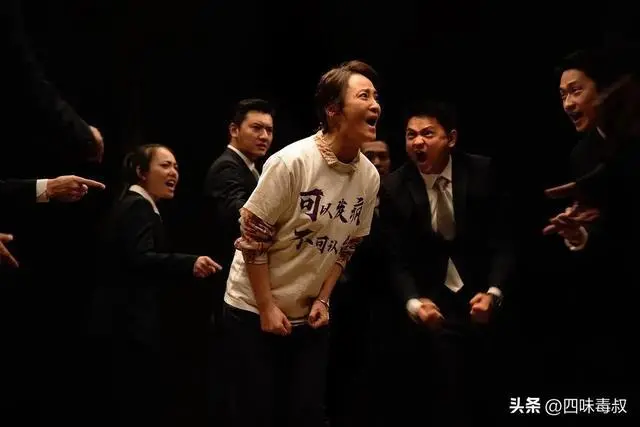

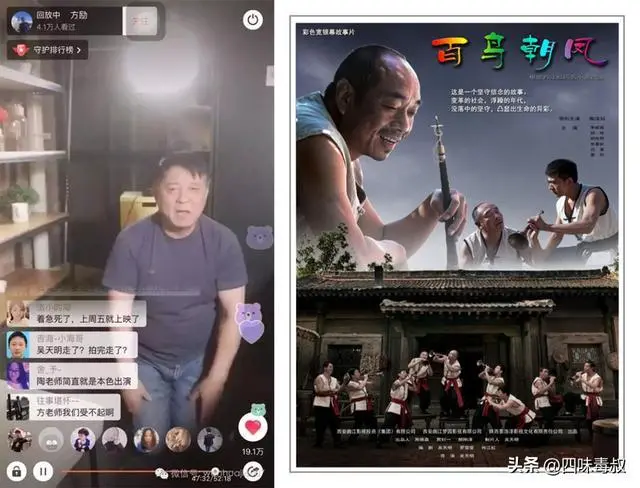

这些作品并未契合电影市场生存的底层逻辑,即资本运作与观众口味的双重导向。2016年,导演方励为艺术电影《百鸟朝凤》(类型:文艺/剧情)采取极端营销手段,以跪求方式恳请影院增加排片量,这一举动引发广泛讨论。尽管面临市场质疑,该片最终取得1207.5万美元的票房成绩,证明了小众文艺片在特定条件下仍具商业价值。

票房成绩的产生或许并非单一因素所致。回望当年,文艺电影曾创造过令人惊叹的票房奇迹。而今审视文艺片市场,尽管其市场份额增长速度趋于平缓,但增长态势仍在持续,观众群体正呈现出年轻化特征。因此,对电影市场应持有更为理性和开放的视角,避免陷入"文艺俱乐部"式的封闭审美圈层。需注意的是,"三类青年"这一标签仍可能作为文艺片的通用评价标识存在,这种认知短期内或许难以扭转,也未必需要刻意改变。市场需要文艺片作为多元化内容的重要补充,但"雅俗之争"不应演变为互相排斥的对立关系。随着文艺片中出现现象级爆款,业界更应从中汲取创作经验,深化对类型片的理解,并给予持续支持。

最新资讯

- • 《金的音像店》曝定档海报 4月19日艺联专线上映 -

- • 黄圣依巴黎时装周美出圈,古风天珠造型被赞东方美 -

- • 《黄雀在后!》曝预告 陶虹黄梦莹变“致命女人” -

- • 一亿人在抖音催更碎尸案 -

- • 《我们一起摇太阳》新海报 彭昱畅李庚希风雨同行 -

- • 周杰伦晒巴黎游玩照片 穿搭休闲怡然自得 -

- • 金在中被税务调查追缴款项 经纪公司否认逃税 -

- • 《红楼梦之金玉良缘》曝预告 揭示元妃省亲等情节 -

- • 《庆余年2》开机?超五成网友期待张若昀回归,陈道明肖战位列二三 -

- • 《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫开启中国行 -

- • 甄子丹任95届奥斯卡颁奖嘉宾 曾因说真话被网友“抵制” -

- • 万玛才旦《雪豹》定档4.3 人豹冲突引出人性思考 -

- • 黄景瑜回复粉丝王鹤棣相关评论:你想我俩怎么着 -

- • 《阿莫阿依》热映中 原生态还原生活传递教育力量 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 《大“反”派》曝光短预告 反派逆袭倒霉开局! -

- • 梁朝伟想尝试重拍电视剧 回应与刘嘉玲分居传闻 -

- • 《草木人间》曝预告 吴磊深入传销腹地解救蒋勤勤 -

- • 向太发文谈婆媳关系:她当我是妈妈我当她是女儿 -

- • 《周处除三害》密钥延期 将延长上映至4月30日 -