资讯分类

当“聊烂剧”成为一种潮流 -

来源:爱看影院iktv8人气:70更新:2025-09-09 04:50:59

《以爱为营》意外爆火,以一种编剧和观众均始料未及的方式冲上热搜。尽管剧情沿袭了经典偶像设定,主演表现平平,魔性转场设计以及过度炫目的打光效果引发了广泛争议,但这些批评反而成为该剧传播的催化剂。数据显示,自开播次日起,其正片有效市占率持续稳居在播剧前三,热度值远超作品本身。

此类现象并非孤例。以云合数据为背景的《我的人间烟火》近期引发观众广泛争议与热议,该剧被视作“乐子剧”的代表作:相较于传统影视剧的叙事逻辑,其更像一个持续发酵的互联网话题,不断为网友提供热议素材。

难以断定参与讨论的观众是否完整观看了全部剧集内容,但随着互联网媒介的演进,以及观众话语权与审美标准的不断提升,这些剧集的争议性讨论已逐渐演变成为具有影响力的舆论场,甚至衍生出独特的文化现象。观众对影视作品的批判性评价,本质上是对社会价值观动态调整的映射与参与。当网络社群通过梗文化解构低质量作品时,这种看似戏谑的表达方式,实则成为推动影视行业自我革新和流行文化迭代的重要力量。

国产剧的"烂"并非毫无标准。在当下语境中,所谓烂剧往往具备特定传播特征——它们不仅在年轻观众群体中引发广泛争议,更可能突破圈层蔓延至路人评价。以《东八区的先生们》《我的人间烟火》《以爱为营》等近期作品为例,这些剧集在社交媒体上的讨论热度构成了其"烂"的评判依据。值得注意的是,烂剧的评判标准存在层级差异:"轻度烂剧"多集中于制作层面的问题,如选角、造型、灯光、转场等细节处理。其中选角争议尤为突出,尤其在改编剧中,女性角色的选角失误常成为舆论焦点。演员形象与角色设定的契合度不足,会直接导致观众对整部作品的评价下滑,最终被归入烂剧范畴。2014版《神雕侠侣》中陈妍希饰演的小龙女即为此类典型案例,其造型被批评为"史上最丑",不仅缺乏仙气与清冷气质,更因李若彤、刘亦菲等前作的标杆效应增添了评判压力。该版本豆瓣评分仅5.2,大量负面评价集中于对选角的质疑。

近期,由经典剧集《上错花轿嫁对郎》改编的《花轿喜事》同样遭遇口碑争议。年轻演员田曦薇和白冰在剧中饰演的李玉湖与杜冰雁,其表现引发了与原版黄奕和李琳的激烈对比。豆瓣评分中,大量一星差评集中表达了对新演员表现的不满,认为其与原版演员相比存在明显差距。

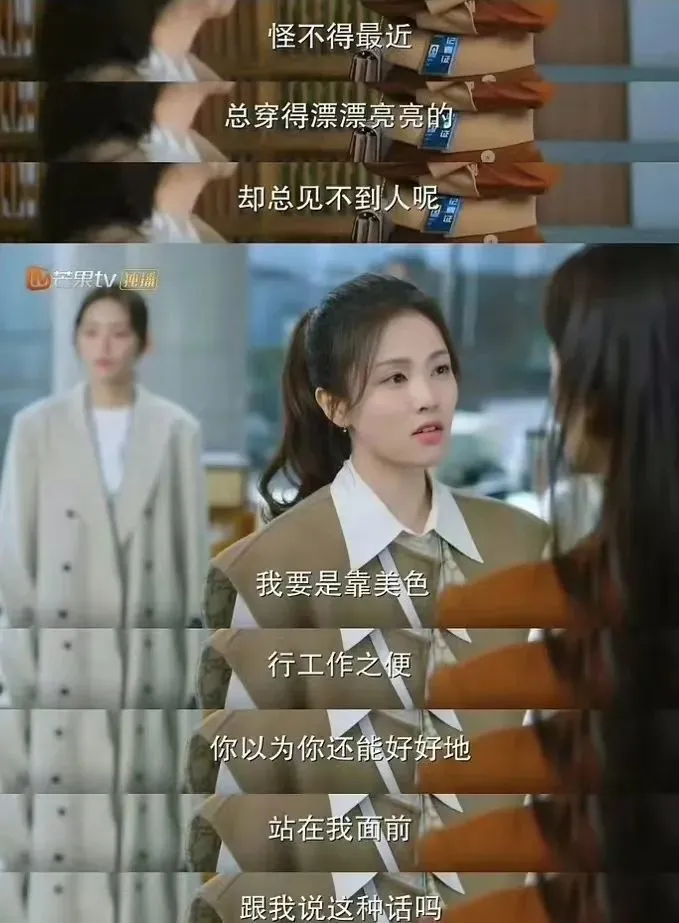

在李琳与白冰演绎的杜冰雁角色版本对比中,可见许多改编剧存在将原著中的"平面化角色"过度视觉化的问题。当小说中被赋予"倾国倾城"与"祸国殃民"等标签的绝世美人形象转化为影视作品时,饰演者往往成为舆论焦点。以近期热播的《以爱为营》和《宁安如梦》为例,白鹿分别饰演的郑书意与宁二均被构建为极致美貌的象征,两部剧中甚至通过配角之口不断强调女主角的容颜出众。然而,观众的反响却并不热烈,豆瓣和微博平台出现大量质疑"白鹿颜值不足"的评论,更有甚者利用人工智能换脸技术,将她与范冰冰、宁静以及韩国女团成员张元英、裴珠泫进行面部合成,认为这种视觉效果才真正契合原著对角色的想象。

近年来,电视剧造型设计逐渐成为观众争议的焦点。自2017年《三生三世十里桃花》掀起"极简主义"热潮后,古装剧领域开始普遍采用类似风格,最终被部分观众戏称为"丧葬风"。随着市场反馈的调整,制作方又转向在演员头上叠加繁复珠宝,通过堆砌式首饰彰显制作诚意,形成另一种形式的过度装饰。现代都市情感剧同样难逃此劫,以白鹿主演的《以爱为营》为例,剧中精心打造的多套造型未能有效传递女记者角色的职场特质,反而让一度流行的"小香风"遭遇口碑滑坡。

近期观众对影视作品的转场手法频繁提出批评,导演李木戈因“PPT式转场”手法备受争议。在电视剧《你是我的人间烟火》中,画面节奏突兀,如女主角特写瞬间切换至集体用餐的全景镜头,以及男主角宋焰擦拭镜子时意外出现许沁的剪辑方式;而《为有暗香来》则通过放大周也头部的镜头进行转场,这种处理方式引发观众对镜头设计的强烈不满,被戏称为“好歹毒的镜头”。

近期多部影视作品中镜头语言的滥用现象引发观众广泛争议。《以爱为营》在主角时宴登场时大量采用仰角镜头制造视觉冲击,而《宁安如梦》则因谢危发作离魂症时过度使用晃动镜头,以及与宁二对戏时突然插入的旋转镜头和特写镜头,被观众批评为"洗衣桶式"的不当拍摄手法,普遍认为此类处理方式破坏了剧情的叙事节奏。

打光、色调及磨皮等细节处理方式令观众感到困惑。整体而言,观众对国产剧的批评集中在滤镜过白、磨皮过度导致的画面效果显得不真实。此类问题并非新现象,但令人费解的是,至今仍频繁出现在各类剧中。例如金晨与王安宇主演的《炽道》试图通过朦胧画面营造浪漫氛围,却意外被观众戏称为"澡堂子滤镜";而《玫瑰之战》《关于唐医生的一切》这类主打"大女主"都市职场题材的作品,同样难以逃脱对滤镜和磨皮效果的争议。

导演朱锐斌以擅长运用大灯打光著称,其作品如《香蜜沉沉烬如梦》《宁安如梦》等均展现出标志性的“导演三件套”——大灯、逆光与仰拍。这种创作习惯不仅引发观众吐槽,甚至让演员们也意识到其潜在问题。在《白月梵星》开机仪式上,主演白鹿曾公开建议导演避免使用“宝藏大灯”。观众对镜头运用、滤镜处理、打光技巧及场景布置等细节的探讨,实际上映射出审美水平的提升。这种“拿着放大镜看剧”的现象,既是对创作者提出更高要求,也可能成为“烂剧文化”形成的关键因素:当代观众审美日趋挑剔,稍有疏失便会被集体嘲讽。

当一部剧的讨论逐渐从细节层面升至价值观批判,才意味着其已达到“烂剧”的末期形态。观众对烂剧的争议通常经历两个阶段:初期聚焦于服装、表演、剪辑等表面问题,而当剧情推进至核心内容时,关于价值导向的讨论才真正展开。《以爱为营》的案例颇具代表性,剧中财经记者郑书意的形象塑造存在明显偏差——她既缺乏专业素养的展现,又过度强调以美貌获取利益,这种设定不仅加剧了国产影视剧中女记者角色的污名化,更实质上构成了对现实生活中恪尽职守的女记者群体的讽刺与冒犯。

尽管当前此类讨论多聚焦于职场与情感关系,但已逐渐演变为国产职场剧的普遍难题。《以爱为营》的出现再次放大了这一问题,而口碑欠佳的《我的人间烟火》则因与现实情绪的冲突更易引发争议。观众对男主角的表演存在争议,但核心批评仍指向该剧价值观与当代社会的脱节。豆瓣上获得近四万点赞的评论精准概括:"这部剧是人们日益增长的影视文化需求同落后的影视文化作品之间的矛盾的典范。"或许剧方未曾预料,富家千金与穷小子为真爱突破阶层桎梏的经典叙事,在当下社会语境中已显陈旧。

《我的人间烟火》(图源:豆瓣)在受众定位上主要面向年轻女性群体。随着近年来女性主义思潮的兴起,剧中强调为"真爱"牺牲一切的叙事逻辑显得愈发不合时宜。尤其当角色声称独立自主,却无条件接受原生家庭的支持时,这种矛盾设定引发观众强烈共鸣。更具争议的是,男主角宋焰作为消防员身份与"坏小子"人设的冲突——他既能在危急时刻挺身而出,又时常表现出对女性长辈的粗鄙言行,这种反差让观众产生认知落差。剧中刻意设计的消防员与医生等职业场景,既挑战了现实逻辑,又引发了对职业伦理的深入思考,最终促使观众态度从娱乐化解读转向严肃审视。这种转变恰恰印证了作品在角色塑造和叙事结构上的突破性尝试。

相较《东八区的先生们》引发的争议,《我的人间烟火》的市场表现仍相对较好。然而《东八区的先生们》因包含"泡洋妞为国争光"等敏感台词、对女性身体的戏谑描述及涉嫌性骚扰的男女主角互动,导致全网超过20万观众参与打分后,最终获得2.1分的国产剧最低评分,并被平台强制下架。这部作品也因此成为首部因观众强烈负面反馈而被下架的国产电视剧。

烂剧作为一种文化现象并非现代独有,每个历史时期都曾存在符合时代审美的"劣质"作品。电视剧作为社会价值观的镜像载体,其艺术表现必然带有鲜明的时代烙印与特定受众特征。以《娘道》为例,当代年轻观众可能因其叙事逻辑或人物塑造产生批判性解读,但若置于当时的社会语境中,该作品或许恰好契合了特定群体的观看期待与价值判断。

《娘道》剧照(图源:豆瓣)然而,对低质量影视剧的关注与解读已演变为一种独特的文化形态,成为当代社会的标志性现象。这种现象的形成源于传播媒介、平台机制与用户行为的多维变革。核心在于传播渠道的迭代升级——从前以电视为主的单向接收模式,已转变为社交媒体时代全民参与的互动生态。传统纸媒与电台的传播方式因受众门槛过高,难以承载大众的即时反馈;而微博、微信公众号等新兴平台的兴起,使普通观众得以直接参与作品评价,舆论场的特性与用户话语权同步增强。当下,影视讨论已突破单一场景,在微博、豆瓣、B站、抖音、小红书等多元社交场域中形成共振,观众不仅能实时获取剧情动态,更可通过碎片化表达进行情感宣泄与观点碰撞,推动内容的二次传播与文化重构。

在小红书等社交平台上,观众对《以爱为营》《我的人间烟火》等作品的讨论形成独特现象,这不仅推动了影视创作的进化,也让平台与创作者共同成长。内容创作者们成为观众的"情绪出口",许多观众即便没有完整追完某部剧集,也能通过二创内容完成对作品的二次消费。"烂剧我一部没看完,但吐槽一个没落",一位资深吐槽博主向毒眸表示,"平时不敢直接批评烂剧,担心被主演粉丝攻击,但这些创作者可以替我发声,而且每个人都有自己的风格,看他们的内容就像和朋友一起吐槽。"这些带有个人见解的吐槽内容已成为烂剧生态的重要组成部分,广泛传播于各类网络平台。通过创作者特有的解说、戏谑式评论,这些二次加工内容不仅具有娱乐性,有时甚至比原剧本身更吸引人。此外,观众对于烂剧的消费还承载着社交功能,"烂剧对我而言更像是社交货币",另一位热衷此类内容的刘宇婷如此认为。在互联网时代,烂剧催生的各类网络梗也加速了其传播,如《我的人间烟火》中的"白粥"、"宋知许日记",《以爱为营》的"苍蝇视角"、"印度运镜",《东八区的先生们》衍生的"西八区的先生们",《长月烬明》引发的AI换脸热潮等。不了解这些文化符号,可能会在社交场合陷入表达困境。

“西八区的先生们”“宋知许日记”等烂剧衍生梗与剧集本身形成互文关系,社交平台的传播特性使劣质内容持续催生新网络热词,同时梗的二次扩散亦反向放大了烂剧的影响力。这种现象本质上是剧集营销中社交属性强化的体现,也引发制作方的隐忧。正如负责宣传的芳芳所言:“没有一部剧集在上线后期待被冠以‘烂剧’标签,更无剧组愿以此为卖点进行营销。”作为大众文娱产品,剧集的评价往往超出制作方的预期与控制范畴,而因质量低下引发的高讨论度则呈现出双刃剑效应。虽观众激烈批判,但质疑声量亦转化为关注热度,进而可能带来收视率与商业价值。以今年暑期档为例,《我的人间烟火》凭借近50家代言位列第一,部分品牌甚至因口碑发酵追加广告投放;《偷偷藏不住》《后浪》《长月烬明》等被指烂剧的作品,品牌合作数量亦达到30余家。对广告商而言,曝光度或许比内容质量更具吸引力。然而,烂剧同样造成显著负面效应,最直观的影响便是对艺人形象的冲击。相较创作者,演员往往最先成为舆论焦点。《东八区的先生们》播出后,张翰经历近一年沉寂,仅通过话剧《如梦之梦》复出却未获关注;杨洋因《我的人间烟火》被贴上“油腻”标签,俊朗形象受损,其搭档王楚然后续待播项目亦遭抵制;《以爱为营》让王鹤棣口碑暴跌,反不如《遇龙》时期;罗云熙在《长月烬明》后彻底褪去古装男神光环,陷入持续的嘲讽浪潮。

观众正通过多元渠道为低质作品发声,无论是豆瓣的差评、B站的二创解析,还是抖音、小红书上的热议,都在构建起对劣质剧集的集体批判。当这些声音突破圈层壁垒,形成跨平台的舆论风暴时,创作者们不得不重新审视观众的审美需求。艺术创作需保持独立性,但作为市场产品,剧集的创作也应承担起社会责任。当一部作品陷入质量危机,引发全民讨论热潮,背后的制作团队或许该俯身倾听观众反馈。毕竟,优质内容应当是行业标杆而非流量追随者,面对层出不穷的吐槽,创作者更需思考如何在剧本创作、拍摄手法和叙事结构上做到精益求精,以避免让观众陷入反复批判的循环。

最新资讯

- • 11月片单:《涉过愤怒的海》黄渤对峙周迅为女复仇 -

- • 孙悦发文回应50岁状态:不服老也不怕老 -

- • 张兰直播中自曝感染新冠:兰姐芭比Q了 -

- • 《追缉》首映 张钧甯阮经天上演猫鼠游戏 -

- • 传王力宏炒股被套两千多万 经纪人辟谣:不要上当 -

- • 舒克贝塔亮相金鸡,纸飞机引发满满情怀,首部大电影跨年见 -

- • 网友偶遇邓超蔡徐坤打球 两人勾肩搭背同框合影 -

- • 洗米华陈荣炼接连出事,被网友嘲的吴佩慈,比洗米嫂安以轩运气好 -

- • 《蜡笔小新:新次元!超能力大决战》曝漫画版海报 超萌小新影院见 -

- • 汪小菲到底还要如何闹 -

- • 电影《瞒天过海》曝许光汉“明码标价”版特辑 许光汉颠覆形象 -

- • 何赛飞凭《追月》获金鸡奖最佳女主角 题材丰富类型引人期待 -

- • “霉霉”将首次导演电影长片 此前执导短片曾获提名奥斯卡资格 -

- • 《王牌8》又翻车,剪辑犯低级错误,沈腾反复淋水,关晓彤被整哭 -

- • 第58届大钟奖公布获奖名单 《分手的决心》获最佳影片汤唯失落影后 -

- • 陆毅自揭巅峰时隐退的原因,曾酗酒消愁,被鲍蕾的温柔治愈 -

- • 九州文化创始人汪家城专访:微短剧给年轻人机会,文化输出是未来趋势 -

- • 张雨绮现身上海虹桥机场 穿白色羽绒服搭粉色牛仔裤清新减龄 -

- • 这部剧真的能够代表年轻人的观剧习惯吗? -

- • 成龙亮相红海电影节闭幕式颁奖礼 登台发言与现场观众互动 -