资讯分类

这片被骂,属实过了 -

来源:爱看影院iktv8人气:571更新:2025-09-09 05:10:09

南风窗记者永舟报道,以张桂梅校长为原型创作的电影《我本是高山》自上映以来遭遇激烈争议,舆论场中几乎所有的批评都聚焦于性别议题。甚至在影片尚未公映时,便有声音质疑:“男导演拍摄女性题材,注定是失败之作。”部分观众对剧中张桂梅丈夫角色的刻画尤为敏感,认为该设定削弱了女性主体性,尽管胡歌的戏份仅有不到五分钟。此类集中爆发的负面评价令人匪夷所思——影片点映仅两天,却已占据各大平台的讨论焦点。观众在错愕之余不禁反思:在影院落泪是否只是被操控的情感?然而在反复观看后,笔者确认这份感动绝非“工业泪点”,而是源于对张桂梅精神的真实共鸣。

有诸多话语值得深思。我们得以通过多种方式深刻体悟现实——不仅是现实中那位扎根山区的张桂梅,还有无数无名的女高学子,她们承载着复杂交错的家庭纽带与世代传承的观念桎梏。这片土地上的每个故事都如一面镜子,映照出教育公平背后的沉重命题。当银幕的光影缓缓展开,观众在震撼中感受到的并非虚幻的悲喜,而是真实存在的生命重量与精神力量。影院里此起彼伏的抽泣声,恰是对现实最诚挚的回响。那些在荧幕前湿润的眼眶,不仅是为角色的命运落泪,更是为现实中的无数个"她们"而触动。

正如电影本质是一场关于生命的艺术实验,《高山》的动人之处正在于它将个体奋斗升华为集体的记忆。当我们在光影中见证一个灵魂与命运的抗争,那些被时代洪流裹挟的女性命运便有了具象的载体。影片引发的不仅是情感共鸣,更在潜移默化中搭建起理解教育困境的桥梁,促使观众重新审视地域阻隔、阶层鸿沟对女性发展的深远影响。这种触动超越了简单的感动,转化为一种深层的社会意识觉醒,让每个观众都开始思考如何为教育公平贡献自己的力量。

无论是对张桂梅精神的礼赞,还是对女性主义命题的探讨,《高山》的珍贵价值恰恰体现在它以艺术的方式点燃了现实关怀。当银幕上的故事与观众自身的生命经验产生共振,那些被遮蔽的教育困境便如冰山浮出水面,激发人们对公正教育体系的深切向往。这种超越娱乐的观影体验,最终塑造出更温暖的人文关怀图景,让每个观看者都感受到改变现实的可能性。

真正值得关注的是那些具有深远意义的核心价值,而非空洞无物的性别对立论调。在推动底层女性命运转变的实践中,有人脚踏实地付出行动,有人专注记录这份坚韧与魄力,却也存在将复杂的社会结构问题片面归咎于性别单一因素的激进行为。一部以杰出女性为主线的影片,却遭遇以女性主义为名的粗暴批判,这种反差令人深感讽刺。部分所谓女性主义批评已偏离本质,开始侵蚀那些真正重要的社会议题。'救人'与'张桂梅的故事'这一表述,实质上浓缩了她半生的奉献。用'伟大'形容她毫不为过,这个浮躁的时代缺乏的不是宏大的理想,而是真正愿意俯身实干、伸出手拯救他人、甚至献出生命来改善现实的人。影片选取了张桂梅创办学校初期遭遇的困境与挑战,展现了理想国在现实冲击下的脆弱,以及人们如何用血肉之躯守护这份集体信念。正如现实中的张桂梅所言:我的努力不仅关乎教育,更承载着救赎的使命。

张桂梅用教育改变了无数山里女孩的命运。电影《我的老师》中,海清饰演的张桂梅对固守传统观念的梁老师愤然质问:“你是在教书,可我是在救人。”“救”这一主题贯穿全片,引发观众对教育本质的深刻思考。为何要“救”?如何实现“救”?山外的人难以想象,大山深处的女孩们承受着怎样的生存压力。现实中,张桂梅曾目睹一名学生被家人强行带走,她坚持前往女孩家中,力劝将孩子送回学校。女孩父亲直言:“女娃读再多书也是要嫁人的,不如早点嫁人,省得浪费钱。”面对这种陈旧观念,张桂梅深感愤怒与痛心,她决意创办女子高中,只为改变这些女孩的命运轨迹。她深知,对于贫苦家庭的女孩而言,教育不仅是一条出路,更是逃离命运枷锁的唯一希望。

在云南山区,许多女孩的人生轨迹被牢牢框定:出嫁、生子、务农,终其一生难以摆脱大山的束缚。电影中,女高学生因贫困与自卑多次逃学、辍学,而张桂梅则化身“护苗人”,她一次次深入工地、饭店,苦口婆婆劝导孩子重返校园,将她们从延续家族悲剧的悬崖边拉回教育的怀抱。这种行为,本质上是生命的救赎。

故事着重刻画了山月与山英姐妹的命运。她们翻山越岭、磨破鞋底只为求学,但短暂的求知之路却遭遇残酷现实:家中长辈早已盘算着将姐妹俩许配他人,以换取彩礼为哥哥操办婚礼。那些揭露命运枷锁的话语——“她嫁过去就能下厨了”“读完书也只能给人家”“养头猪能卖两千呢”——赤裸裸地在她们眼前展开,将女孩们视为家族经济的工具。

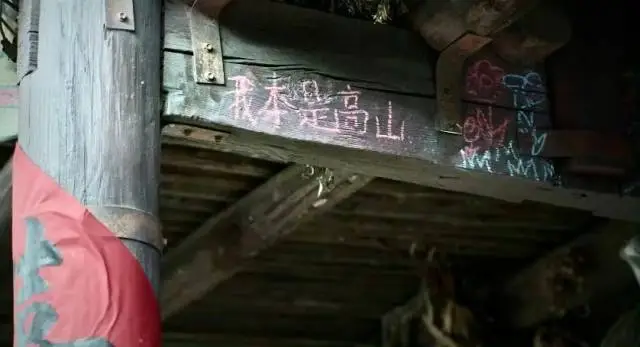

即便山英心中怀有“我本是高山”的倔强,却在家庭现实的碾压下逐渐消磨意志,最终甘愿成为被世俗安排的“溪流”。张桂梅自掏腰包八百元强行将山英带回学校,但成绩优异的姐姐山月仍被父母安排婚嫁,年幼即生育子嗣。婚后丈夫的暴力逐渐吞噬了她的生命,直到某天清晨,山月在丈夫的殴打中失去了呼吸。

山月的离世如一道惊雷,震撼了女高校园。学生们突然意识到:不接受教育的人生,终将步入山月的悲惨境遇。她们可能在未及成年时被嫁作他人妇,用一生换取微薄彩礼,最终如浮萍野草般在命运的碾压中湮灭无闻。而在山月的死亡警示下,高考不再是单纯的升学考试,而是成为无数女孩挣脱命运枷锁的唯一通道。

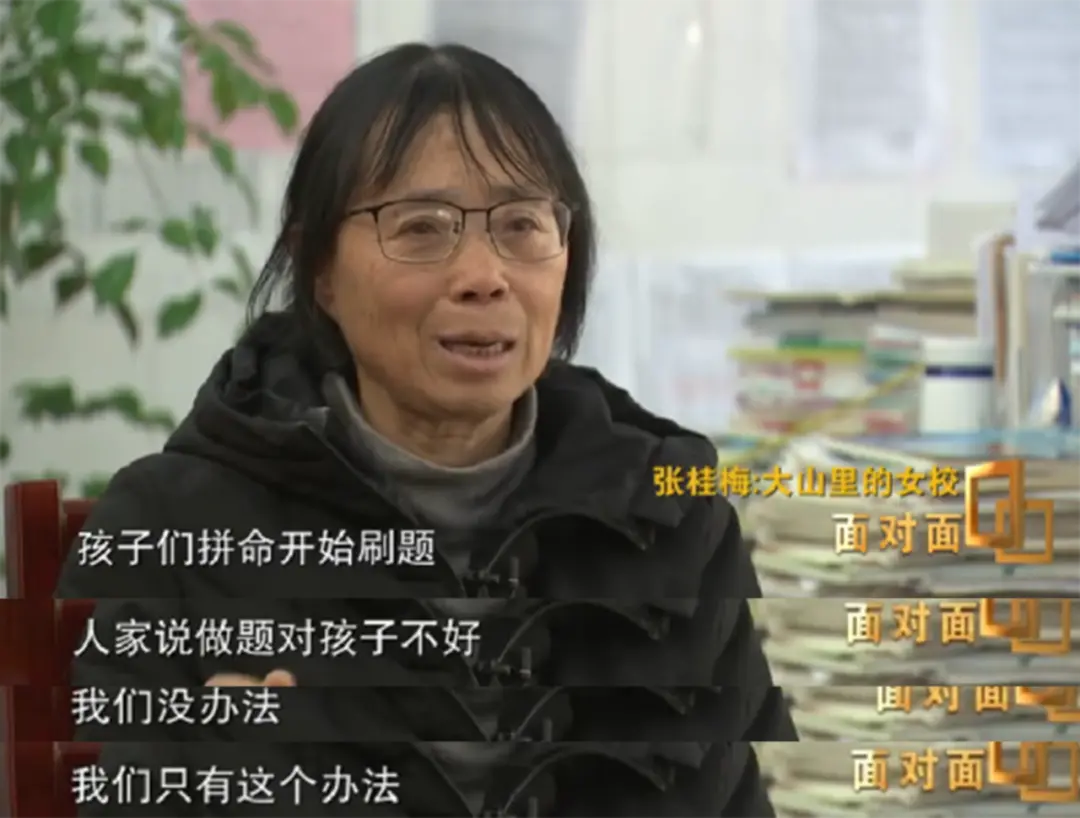

在华坪女高,读书被视为改变学生命运的关键途径。该校实施全封闭管理模式,学生的生活几乎被完全纳入学习框架内。张桂梅采取了一系列严格措施,包括剪除学生头发、惩罚逃逸行为,并将用餐时间压缩至十分钟以确保学习效率。在精英教育者的批评视角下,这种以高强度训练为核心的教育模式常被贴上“忽视品德培养”的标签,但对身处绝境的学生而言,其价值不容忽视。然而,对于那些被命运逼至绝境的女孩而言,所谓的素质教育、劳逸结合乃至科学学习方法,皆成纸上谈兵。面对采访,张桂梅坦言:“学生们全身心投入刷题,尽管有人认为做题有害,但对我们来说,这几乎是唯一的选择。”

华坪女高坚持的题海战术是无奈之下的必然选择。2011年该校首届毕业生本科上线率达70%,至今仍无人考入清北,却常被外界质疑为缺乏实质意义的批评靶子。然而,批评者是否意识到这些女孩最初的基础有多薄弱?有女生成绩仅6分,张桂梅依然将其纳入培养计划;更有不少初中未毕业的学生,她也毫不犹豫地接纳。在资源匮乏、条件艰苦的环境中,唯有采取强硬手段,甚至以独断的大家长姿态介入,才能为这些濒临失学的女孩争取一线生机。电影中那座横亘在前的山岳、峭壁般的命运屏障,在高考成绩揭晓时被老师跨越山岭的呼喊打破——当山英得知女儿考上大学的消息,命运的沟壑被希望所填平。这场关于教育救赎的叙事,最终落脚于"救救女孩"的深切呼唤,影片的核心精神得以完整呈现。

影片《我本是高山》的剧照揭示,剧情对张桂梅的出身背景与人生经历的刻画十分有限,似乎更倾向于艺术化的取舍处理:她始终以谦逊的姿态示人,如同海清在片中呈现的瘦弱病态形象,唯有在唤醒女学生的关键时刻,才显露出内心的坚韧与力量。这种看似柔弱的外壳下所蕴含的磅礴意志,恰恰构成了令人心生敬畏的震撼。而2020年荣获"感动中国十大人物"的颁奖词,以山花风雪为喻,将张桂梅的奉献精神描绘得诗意盎然,然则真实生活中的张桂梅,始终行走在大地上,她的日常状态与精神力量与那些铺陈的颂扬形成鲜明对比。

电影《张桂梅》中,主人公最钟爱的歌曲是《红梅赞》。她常通过老旧喇叭在学生用餐时播放此曲,学生们笑着提议是否可以换成周杰伦的《双节棍》。这种看似随性的音乐选择,反而让女孩们逐渐展现出更明媚的个性,变得愈发开朗自信。影片开篇,女孩们曾频繁逃学、沉迷玩乐,作为刚走出大山的她们对新世界充满好奇与憧憬,但此前从未接受过系统的教育启蒙——在她们所处的原生环境中,教育机会本就匮乏。这些真实的生活细节并未显得刻意或脱离现实,反而成为塑造立体人物的重要支点。若将叙事局限于对错分明的道德评判,便难以展现人物的复杂性,而影片通过将张桂梅的坚韧母性置于画面前景,将私密情感隐于背景之中,呈现出更为立体的人物形象。

电影《我本是高山》通过多个细节展现张桂梅独特的教育方式:她对厌学的山英毫不留情地训斥,却在暗地里默默资助她的生活开销,甚至为她准备牛奶补钙以应对高考体测;她严格规定学生不得在宿舍饲养宠物,却又专门修建木质小屋供女孩随身携带的鹅栖息;她与归来的教师因理念产生争执,仍主动承担起照顾对方子女的责任。这些看似矛盾的举动恰恰凸显了张桂梅内心深沉的母性光辉——她的关怀并非以柔情蜜意呈现,而是通过铁血与温情交织的方式,塑造出坚韧的生命力。

《我本是高山》剧照中采用的叙事手法虽略显传统,却巧妙地为角色塑造增添立体感。张桂梅与学生之间的情感联结超越了单向付出的框架,呈现出双向救赎的深层意义。部分观众对胡歌饰演的亡夫角色存在争议,认为其即便戏份有限,也削弱了张桂梅精神力量的纯粹性。该角色以超现实的影子形态出现在张桂梅的私人空间,象征着她唯一能够卸下重负的避风港。在封闭的卧室场景里,这位人物的存在恰似一束微弱却真实的光,让钢铁般的女主人公得以释放内心的柔软。这种设定恰恰印证了人性的复杂性——当张桂梅在公众场合展现出近乎神性的坚韧时,私密空间中的情感波动反而凸显了其人性的温度。爱情并非稀释精神的洪水,而是让伟大灵魂保持血肉之躯的必要养分。

《我本是高山》作为一部聚焦山区女性成长的影片,其人物塑造呈现出明显的艺术特征:在有限的篇幅中,创作者更倾向于展现人物的立体性与人性温度。然而,影片对女性群体所面临的结构性困境的探讨并未深入展开,反而以一种被普遍期待的“光明”结局收尾。这种结局虽看似圆满,却意外地凸显了人物内在的情感力量。观影结束后,观众带着良知离开影院,但现实并未因此发生改变。影片引发的广泛争议不仅超出了预期,更在笔者看来呈现出反常性。中国电影报道官微甚至指出,收到了大量有组织的恶意评价。作为一位诚实的观众,这种现象令人不禁感到寒意。早在影片上映前,便有声音质疑男性导演是否能够驾驭女性题材,认为其必然带有性别视角的局限性。但创作者的背景信息是否构成某种偏见,或是对作者身份的透明度提出质疑?类似题材的创作经验显示,我们的教训似乎尚未足够。多数男性导演在拍摄非女性题材时,无论是悬疑、喜剧、犯罪还是科幻,女性角色往往被边缘化或工具化。少拍意味着少犯错,而两年前由两位女性导演拍摄的《我的姐姐》也未能突破这一窠臼。问题的本质并非性别立场,而在于对现实的批判性表达。尤其对于现实题材而言,当故事建立在真实的社会问题之上时,这种批判性尤为重要。有观点认为,影片将现实中酗酒父亲的设定改为酗酒母亲,涉嫌对女性的污名化。但事实上,在农村环境中,酗酒母亲的情况极为罕见,通常只有父亲会面临此类问题。《我本是高山》中,张桂梅校长以雷霆之怒斥责酗酒打骂孩子的母亲,这种直接的冲突场景恰恰揭示了现实的残酷。在世代相传的恶劣环境中,女性若无法逃离大山,其命运往往在代际间循环往复。当她们遭遇家庭与婚姻的抛弃,面对生活的绝望,选择结束生命的可能始终存在。影片的核心理念之一是“女孩读书能改变至少三代人”,这一命题贯穿始终,形成了一条隐性的代际传承链条。母亲在操场上目睹女儿迎着阳光奔跑的身影,听到书声琅琅的瞬间,第一次真切感受到教育对自身命运的改变可能。张桂梅为这位母亲在校园内安排工作,使其从酒精的泥潭中获得重生。尽管此时女孩尚未通过考试实现蜕变,但一个自我放逐的母亲已然找到了救赎之路。若将这类角色置换为男性,除了原封不动地复制现实,恐怕难以展现底层女性在教育传承中承载的深层精神纽带。

若将女性主义简单归结为对性别角色的对立标签,这种解读方式显得过于激进和片面。当部分人执着于将创作者性别与作品价值直接挂钩,或将女性角色的情感选择视为对男性的迎合,本质上已背离了女性主义关注社会现实的核心诉求。此类舆论生态通过刻意放大性别对立,将复杂的社会议题简化为非黑即白的争辩,既削弱了艺术表达的深度,也消解了女性主义应有的建设性价值。值得警惕的是,这种思维惯性在现实中与张桂梅校长的实践形成鲜明对比——她从未以激进姿态进行性别议题的公共发声,反而将全部精力投入实际教育工作。即便在近年的言行中,她唯一与现代女性主义理念契合的行为,也仅体现在拒绝让选择成为家庭主妇的女学生返校这一具体决策上。

若你曾通过电影或纪录片了解张桂梅的事迹,若你知晓她为教育事业所付出的艰辛与代价,便能不依赖任何理论框架,深刻体会她的精神内核。对于这位真实存在的教育工作者,公众往往陷入片面的神圣化想象,将她视为完美化身,却忽视了她日常生活中可能面临的脆弱与挣扎。我们应当更多关注实际问题,而非陷入教条化的争论。在当今社会激烈讨论性别议题的背景下,真正理解女性需求的人究竟有多少?有价值的思考从不通过压制他人来彰显,也无需在舆论战场上争夺声量。面对教育领域诸如资源分配等现实困境,我们更需回归到具体的人与事,以真诚的态度而非预设立场审视电影,让讨论回归到对教育本质的思考与实践。

最新资讯

- • 19岁出道即巅峰,错爱郑伊健7年,被骂“小三”仍不后悔……如今她过得还好吗? -

- • 泰国三蹦子上播放《狂飙》 为吸引中国游客也是拼了 -

- • 诡异微笑唇、肿胀苹果肌,“为国争光”的神颜崩了,她该何去何从 -

- • 贾士凯刘宇宁酒店聚餐 出门时两人搭肩热聊 -

- • 泰勒·斯威夫特电影票房破9千万 已成全球有史以来票房最高的演唱会电影 -

- • 张含韵佟梦实出门逛超市 结束购物后牵手回家 -

- • 周星驰真做微短剧了!与抖音联手,首部作品5月上线 -

- • 陈思诚搂着23岁女友逛街吃家乡菜,女生频频撒娇 -

- • 迟重瑞陈丽华叩拜痛哭送别星云大师,杨澜曹可凡等发文悼念 -

- • 她是内娱最缺的性感女星,终于火了 -

- • 谭松韵、许凯主演新剧《你比星光美丽》开机 -

- • 张新成宋祖儿主演的正午阳光新剧过审 集数由40集变为35集 -

- • 《非正式会谈》唐小强因土耳其地震被困废墟,居住酒店坍塌 -

- • 大瓜不是王艳,是她! -

- • 《开心超人之时空营救》唤醒童年回忆 用真诚延续热爱 -

- • 阮经天演技“癫”峰 高分悬疑动作电影《周处除三害》定档3月1日 -

- • 风水师骗富婆32亿还想要400亿家产,世纪争产案再起波澜? -

- • 这部电影真的那么难看吗? -

- • 《黄貔:天降财神猫》定档大年初一 “神”猫下凡龙年来送钱 -

- • BRTV《天籁新声》:筑梦音乐,少年梦想绽放新篇章 -