资讯分类

写实派《我是刑警》VS强戏剧《猎罪图鉴2》,真实案件改编如何加持悬疑剧? -

来源:爱看影院iktv8人气:400更新:2025-09-09 09:24:40

作为一部改编自真实事件的悬疑罪案题材剧,《我是刑警》凭借扎实的剧情与高口碑表现,成为今年年末悬疑剧热潮中的焦点话题。该剧以多起真实刑侦大案为线索,通过紧凑的叙事结构串联起中国刑侦领域的变迁历程,堪称一部展现行业发展的现实主义作品。

该剧以包括鹤岗1995年"1·28"持枪抢劫大案、白银"8·05"连环杀人案、周克华案以及被誉为"贵州一号大案"的2014年"1·13"贵州凯里爆炸案等标志性案件为核心内容,不仅展现了一系列真实案件的侦破历程,更揭示了背后警方侦破技术的演进历程。而《猎罪图鉴2》则采取了更具戏剧张力的改编策略,深度结合社会热点事件,如俄罗斯蓝鲸游戏案、陕西渭南"野孩子"少年盗窃案及某高校十八驴友事件等,每个案件均源自真实事件,通过艺术加工形成具有话题性的剧情呈现。

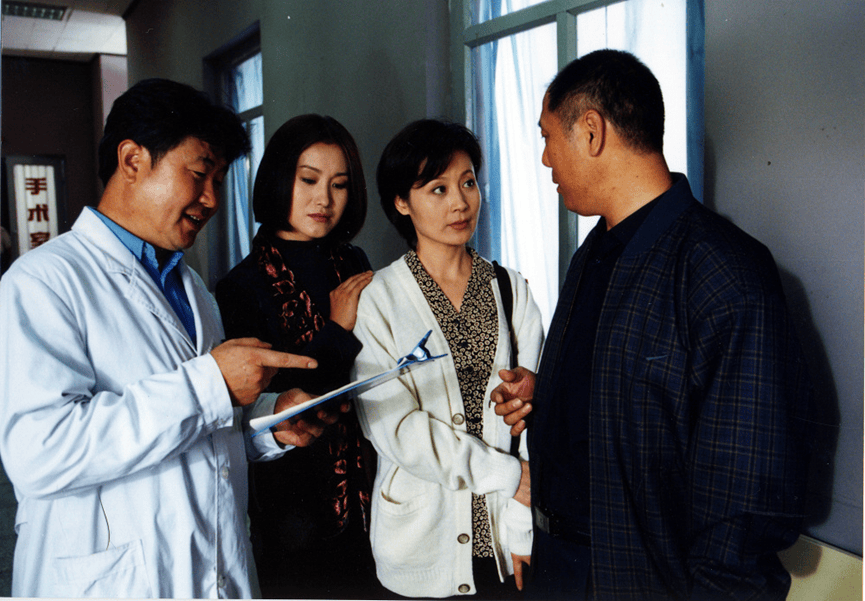

此类改编所带来的成效显而易见。真实案件改编的首要优势在于增强故事的逻辑性与完整性,案件原型为编剧提供了丰富的创作素材,尤其当事件已脱离敏感范畴时,甚至可直接采用。以《我是刑警》为例,剧中案件的还原度极高,带给观众多重真实感体验。此外,多数适合作为改编素材的案件本身具备一定的传播价值,且曾引发社会关注,因而成为影视改编的热门选择。当剧集正式播出后,原有的传播价值将被进一步放大,从而推动相关讨论转化为实际的收视热度。需要特别说明的是,真实案件改编并非新兴手法。早在21世纪初便涌现出大量写实题材涉案剧,如《中国刑侦第1案》《红蜘蛛》《命案十三宗》等经典作品,而《重案六组》作为许多观众的童年记忆,其80%剧情均源自真实案例。

然而在当时,这类注重写实的涉案作品普遍存在制作水准参差不齐、艺术格调欠佳、过度追求猎奇的问题,不仅鲜有能够深化价值内涵的佳作,甚至出现对警方破案细节过度渲染的倾向,最终导致相关创作被监管机构叫停。但不可否认的是,此类内容仍具备显著的市场吸引力,案件本身的悬念设置具有天然的猎奇属性,其叙事张力更胜一筹,远非虚构题材所能比拟。当下的产业需求也愈发明确——如何在维持粗粝现实质感的基础上,注入更具艺术感染力的叙事元素与价值表达,成为突破创作瓶颈的关键课题。《我是刑警》与《猎罪图鉴2》的差异化改编路径,恰恰映射出这一行业诉求的双重维度:前者以更成熟的创作视角回归传统写实范式,通过刑侦发展史的真实还原与刑警群体命运的全景式描摹,实现了对价值主题的深度挖掘,相较过往单纯依赖猎奇效应的作品更具思想厚度;后者则可能探索更具创新性的表达方式,试图在现实框架内构建差异化的故事张力。

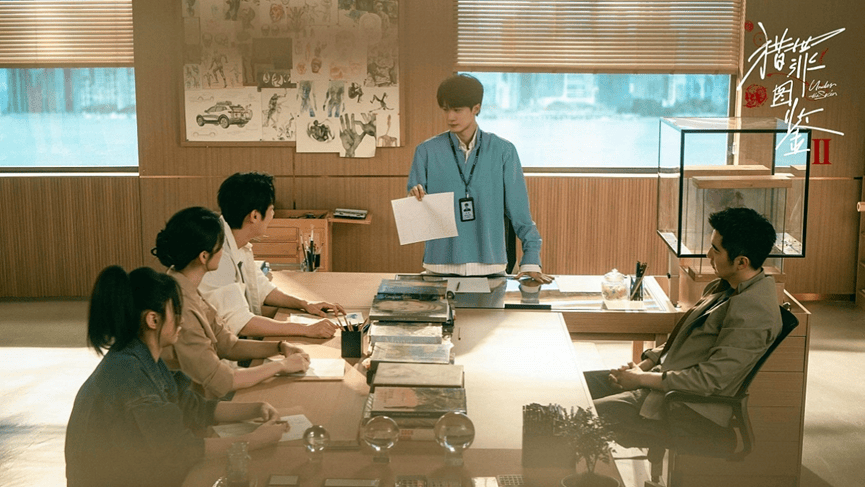

《猎罪图鉴》系列沿袭了近年来悬疑罪案剧与现实主义题材深度融合的创作路径,通过嵌入具有强烈社会议题性的案件元素,成功引发社交平台热议。与以往不同的是,该系列创新性地引入"画像师"这一专业角色,拓展了职业叙事的维度,增强了观众的探索新鲜感。从客观评价来看,两部作品在案件架构与悬念设置上均展现了扎实的改编功力,其真实事件为蓝本的创作基础获得广泛认可。然而,两部剧引发的讨论争议,主要集中于艺术加工的边界问题,即如何在保持现实质感的同时实现戏剧性转化。

悬疑罪案剧在完成基础叙事架构后,其核心价值应体现在对观众情感需求的回应与角色塑造的代入感上。此类剧集通过真实案件改编优化故事线后,需在人物设计层面进行突破。然而《我是刑警》的争议集中于核心角色塑造,武老师与秦川等人物被批评为功能化设置,导致演员表现引发质疑;同时剧中过度强调两代警员的传承关系,家庭情感戏份频密且存在煽情倾向,反而弱化了案件侦破的专业性。《猎罪图鉴2》则陷入相似困境,为追求角色新鲜感而过度神化画像师沈翊,使其承担过多破案职能并开启"画心"设定,既压缩了悬疑元素的叙事空间,也造成剧情逻辑漏洞。

当前观众对简单复制真实案件、制作纪录片风格破案剧的偏好已逐渐淡化。在追求戏剧化呈现的同时,创作者需在典型案例中巧妙融入真实事件,既要维持案件改编的现实感与震撼力,又对剧本创作与制作水准提出更高标准。此类作品除需兼顾故事性与艺术价值外,还应深入探讨社会议题。近期,"南大碎尸案"被害人家属在网络上公开致信演员张译,指出其主演的剧集《他是谁》中"余爱芹案"与该真实案件存在高度相似性,但剧中虚构了死者私生活细节,特别是婚外情情节,引发家属强烈不满,要求停止对逝者的不当消费,并呼吁制作方下架剧集并公开致歉。

依据《著作权法》的相关规定,客观事实本身并不受版权保护,而基于真实事件进行改编的影视作品也未曾设定必须取得原型人物授权的硬性要求。然而在实际创作过程中,制作方往往倾向于主动寻求原型人物或其家属的同意,同时规避可能引发争议的情节设计。这种做法既出于对潜在法律风险的规避,也源于对社会舆论的考量,当前更普遍地表现为对"真人真事"题材的克制,避免将其作为吸引眼球的营销手段。在改编取向上,能否以符合主流价值观的角度重新诠释事件,并引发多数观众的情感共鸣,亦是衡量作品社会价值的重要标尺。这种创作选择固然包含商业策略的考量,但更深层地体现着创作者的社会责任感,尤其在悬疑剧领域具有特殊意义。面对当下类型题材的钝感现象加剧、影视行业寻求内容创新的迫切需求,借鉴真实案件的创作思路或可成为激活叙事灵感的新途径。在此背景下,深入剖析近年来同类作品的成功与失败因素,对从业者而言具有重要的参考价值。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -