资讯分类

基本盘流失、古偶失灵、业绩过山车,2024剧集产业越来越难 -

来源:爱看影院iktv8人气:488更新:2025-09-09 09:25:43

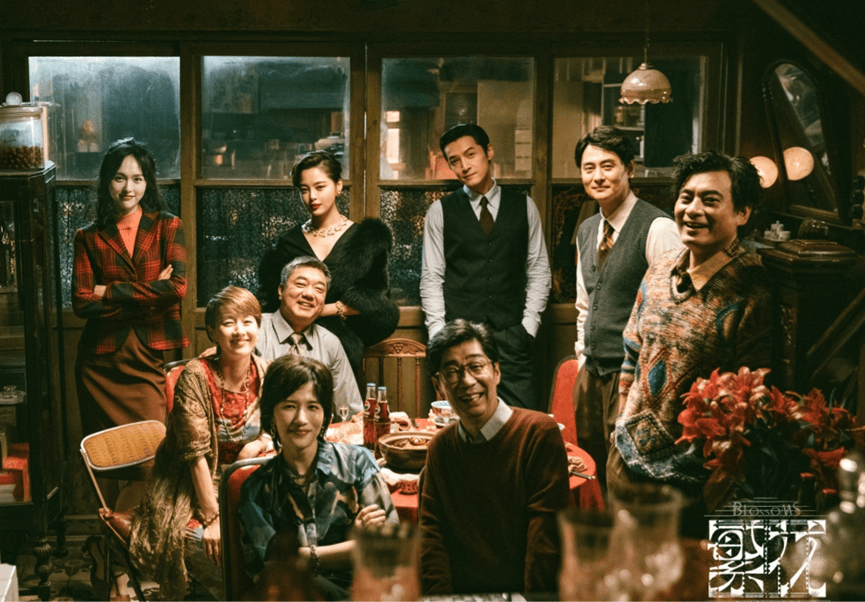

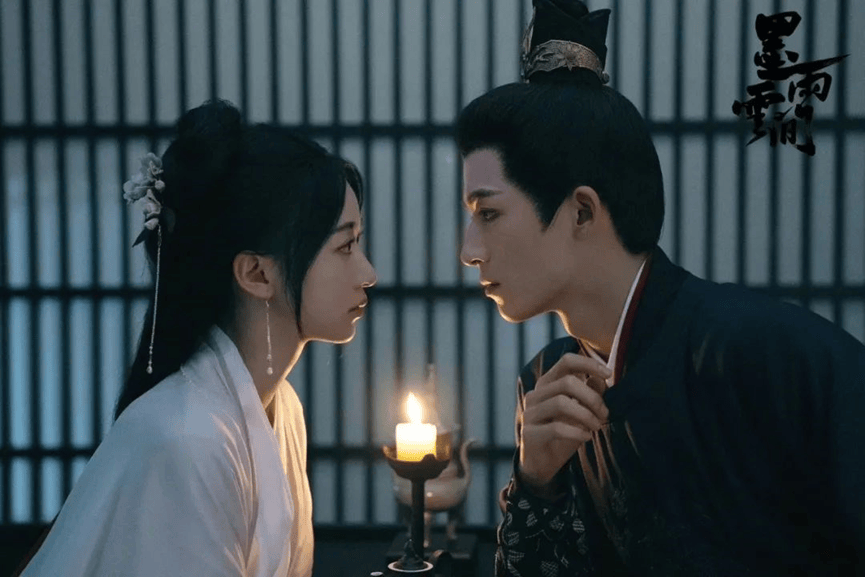

回顾2024年剧集行业发展,这一年被视作充满挑战的转折点。相较于2022年内容质量提升带来的丰收效应,以及2023年行业红利持续释放的态势,2024年观众对浅层内容升级的审美疲劳逐渐显现。在外部竞争不断升级的背景下,市场疲态日益明显,行业面临前所未有的压力。然而,观众对具有创新性与艺术价值的作品仍保持着稳定需求,从年初现象级爆款《繁花》到讲述"长剧短剧化"模式的《墨雨云间》,再到《新生》《我的阿勒泰》《边水往事》《小巷人家》等口碑佳作,这些作品持续吸引着核心观众群体回归。

然而另一方面,此类剧集在整个年度市场中的所占份额相对有限。以往常见的吸引流量的策略,如依赖明星效应带动市场热度、通过营销手段制造话题传播等,如今已逐渐显现出失效迹象。剧集市场已步入内容为王的竞争阶段,但行业整体尚未建立起与之相适应的创作体系,导致爆款作品稀缺、商业价值转化困难等连锁问题接连出现。2024年行业发展的困境已然清晰可见。从市场表现来看,基础观众群体持续流失,业绩呈现明显波动:据灯塔专业版上半年报告,有效播放剧集数量为149部,较去年同期减少12部,但累计正片播放量却实现了35.1%的增长。不过若将时间维度拉长至全年,形势出现转机。数据显示,国庆档期市场大盘跌破1.5亿关口,直至年底《永夜星河》《我是刑警》《猎罪图鉴2》《九重紫》等剧持续发力,于12月初才使市场重新站上3亿的高位线。半年时间内业绩经历剧烈波动,行业所谓的"降本增效"成效似乎值得重新审视。

当前市场面临的核心问题在于优质剧集数量不足,导致整体播放量增长乏力。根据云合数据显示,去年播放量突破2000万的剧集共有57部,而今年这一数字下降至48部。值得注意的是,播放量超4000万的头部剧集两年间始终维持12部的稳定数量,但2000-3000万区间内的中坚剧集则出现明显萎缩,去年有30部,今年仅剩22部。这种结构性变化使得观众选择呈现出更显著的二八效应,即少数高热度剧集占据大部分市场份额,而中腰部作品的影响力正在减弱。

制片人阿九在接受搜狐娱乐采访时指出,最令他担忧的是观众持续流失的现状。他观察到,过去即便缺乏优质选择,观众仍会主动尝试观看;而今若非口碑爆棚的剧集,用户往往直接关闭平台。这种转变使市场热点剧的出现成为决定大盘的关键因素,一旦缺乏具有吸引力的剧目,整个市场就可能出现断崖式下滑。

当前古装剧市场遇冷的现象,与多维度的内外部环境变化密切相关。从内容供给侧来看,行业呈现明显收缩趋势。搜狐娱乐此前多次披露,2023年古装剧市场已显疲态,云合数据显示,2022年全年共有23部古装剧在热播期实现集均播放量突破2000万;而截至当前统计,这一数字已降至15部。业内人士指出,内容质量参差不齐的供给模式已难以契合当代观众的审美需求,当头部作品频现口碑争议时,观众在选择剧集时会更加审慎。以豆瓣评分体系为参考,2022年8分以上评价的剧集达25部,而2023年仅剩7部。这一变化不仅反映观众对剧集质量的重新审视,更揭示了两个深层矛盾:其一,剧集口碑营销的投入持续减弱;其二,受多重因素影响,观众对口碑的敏感度出现下滑。即便是《山花烂漫时》《天行健》《日光之城》《大江大河之岁月如歌》等高分作品,在热播期的数据表现也未达预期。

剧宣灿灿指出,今年以来一个显著趋势是传统营销手段的性价比持续走低。随着观众决策渠道逐渐向私域平台转移,社交平台的传播效应已逐步被小红书、朋友圈等场景替代。这意味着非头部热门剧集的口碑转化周期明显延长,行业参与者在营销策略上开始趋于保守。相较去年对开分数据的热衷与前期话题传播的大量投入,今年市场反馈表明此类做法成效减弱。与此同时,市场需求端呈现明显变化,观众评判剧集价值的标准正回归内容本身,更看重选题创新性、观看体验及情绪价值的传递。而以往依赖流量、IP热度或大规模营销投入的策略,如今已难以确保剧集成功。以近期为例,《狐妖小红娘·月红篇》《长相思2》《白夜破晓》等具备高热度、强IP属性的作品,其市场表现与两年前形成鲜明对比。这种现象引发行业对确定性的深层思考:当大流量、大IP及高额营销成本难以保障剧集成功,整个行业的可持续发展路径究竟何在?阿九对此表示无奈。

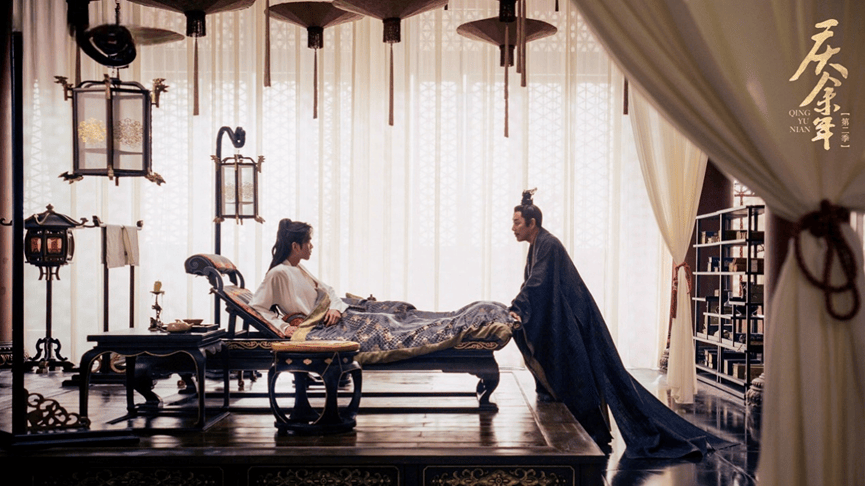

在编剧曹璐看来,这恰恰反映出观众对优质剧集的期待始终未减,且呈现出更强烈的渴求。据其观察,今年市场热度仅出现两次明显升温,第一次是在暑期来临前,《与凤行》《庆余年2》《墨雨云间》三部作品接连点燃了观众的追剧热情;第二次则集中在年末,《永夜星河》《我是刑警》《猎罪图鉴2》《九重紫》四部剧集再次推动市场进入升温阶段。

行业在优质时段集中推出精品内容显然已成为常态,而头部剧集对市场增长的拉动作用也日益显著。值得注意的是,观众的消费已不再局限于头部作品,像《我的阿勒泰》《边水往事》《山花烂漫时》等剧集的走红,印证了优质内容在当下更易获得关注与认可,这反而成为推动行业发展的关键因素。然而,当前竞争环境已发生深刻变化,长视频剧集不仅要与同类作品较量,更要直面短视频、微短剧以及直播等新兴娱乐形式的冲击。唯有具备真正竞争力的内容才能突破围剿,而更具娱乐性的市场生态,也将为优质作品提供更广阔的流量空间与商业回报。但眼下仍存疑问:究竟是哪些作品能够实现突围?行业尚未形成清晰的判断标准。所谓"伪内容升级"与"爆款套路"的衰落,或许标志着自2015年互联网平台大规模介入自制内容以来,传统内容生产模式所面临的最大转折。事实上,2019年行业提出"内容为王"时,"流量演员 IP"的运营策略已暴露出明显的口碑困境。尽管数年来持续探索内容优化方向,但部分结构性问题至今未能得到有效解决,早期高速发展的遗留问题仍在持续影响行业生态。从2022年起,观众对国产剧的评价出现明显转向,制作水准较以往更具观赏性,五毛特效、画面合成等技术问题得到有效控制,演员对替身的依赖程度降低,对原声台词的重视程度提升,客观上改善了行业顽疾。特别是在剧本创作方面,近两年被诟病脱离现实的倾向有所收窄。

然而,当前偶像剧在形式层面的优化已难以持续带来显著收益。“制作质感的提升固然关键,毕竟这关乎观众的注意力获取,但并非决定性因素;大众真正渴望的是具备逻辑性与情感张力的优质内容。” 曹璐指出,“甚至可以说,行业内不乏低成本、质感欠佳却引发热议的作品,核心矛盾仍在于是否能打造出真正有吸引力的故事与角色。若无法破解这一难题,‘内容升级’的实践或许只能被定义为‘伪内容升级’。” 从制作水准来看,今年的偶像剧无论在叙事还是制作层面,较过往“全网嘲”现象已明显减少;但纵观全年表现,今年或将成为偶像剧市场成绩最不理想的年份。除古装剧表现外,现偶剧在云合平台达到热播剧平均播放量3000万以上门槛的作品,仅有《承欢记》和《在暴雪时分》两部。在各平台持续产出且制作规模可观的背景下,现偶剧似乎正逐渐失去其市场存在感。

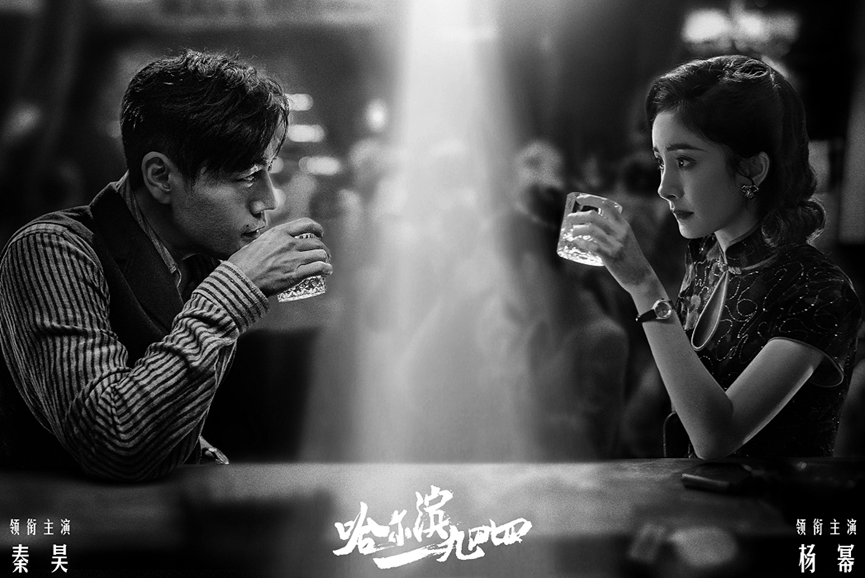

目前行业面临明显困境。制片人彤彤指出,无论是剧情走向还是演员配置,当代偶像剧已难以有效激发观众兴趣。她观察到,今年热门讨论话题中频繁出现诸如“XX赛道”、"换乘恋爱"、"XX吻"等词汇,反映出观众对固有套路的审美疲劳。所谓的内容升级本质上也沦为一种模式,其市场反响已显疲态。彤彤进一步分析,这种热度衰减与去年多部重点剧集引发的争议密切相关:"在市场处于高位时大量投入存货和低质作品,对正处于成长期的行业造成严重冲击。"当前制作方普遍采取的策略仍是通过创新形式吸引眼球,例如将偶像剧与商战、谍战等类型进行融合。在大女主题材方面,近年盛行的"经商路线"持续发酵,今年推出的《惜花芷》《柳舟记》《九重紫》《蜀锦人家》《珠帘玉幕》等作品均展现这一特征,后续还有《国色芳华》《咸雪》等项目待开发。而在谍战元素结合方面,被观众戏称为"谍偶"的类型开始涌现,如《哈尔滨一九四四》《群星闪耀时》《孤舟》《暗夜与黎明》等剧集,通过流量偶像与谍战叙事的结合尝试突破传统框架。

从播出效果观察,无论是大女主题材剧集还是流量明星演绎谍战故事,似乎都未能成为撬动市场的有效策略。曹璐坦言,内容行业本质上存在高风险属性,更非单纯商业行为,唯有遵循创作规律、以长期投入打磨优质作品,才是行业发展的根本方向。然而,对于已深耕十余年的平台方而言,这种转型节奏或许显得过于缓慢。近期半年,行业开始将重心转向提升观剧体验,如《墨雨云间》的爆火印证了"长剧短剧化"模式的市场价值,该模式通过压缩叙事节奏、强化爽感体验,契合当下观众对碎片化娱乐的偏好,进而激发制作端对复仇题材及"疯感"内容的开发热情;而《九重紫》的推出,则被视为这一转型路径的再次验证。

当前影视行业正通过提升“流量艺人与IP”的综合价值,强调演员专业素养及IP内容深度,以打造更具影响力的头部剧作。如今年推出的经典剧集续作《庆余年2》便获得良好反响,但年末《白夜破晓》的市场表现在引发对这一策略的质疑。‘当前如何打造优质内容仍存疑虑,’阿九指出,‘尽管平台不断寻求创新突破,但粉丝对流量艺人和大IP的追捧未减,反映出行业整体的焦虑情绪。’核心矛盾在于,行业尚未完全适应从流量驱动转向内容深耕的转型,过度依赖制作升级或套路创新的‘伪内容策略’已难以满足市场需求。最显著的成果体现在招商领域。彤彤分析称,今年剧集招商成效空前,甚至可称为‘破纪录年’。上半年《繁花》《南来北往》《与凤行》《墨雨云间》等剧均达成40项以上品牌合作,屡创佳绩;下半年《白夜破晓》刷新播前招商纪录,《小车道》开播后更进一步,单集品牌招商突破10项。

当前影视行业呈现出明显的赢家通吃格局。头部内容凭借持续的话题热度与广泛的传播力,成功吸引广告主资源,展现出相较于短视频平台的长线竞争优势。然而广告主则采取更为审慎的态度,根据数据反馈随时调整投放策略,甚至可能出现播前热度攀升、播出后转为裸播的动态变化。

行业始终遵循“谁有爆款谁赚钱”的底层逻辑,但当前爆款的打造已从单纯流量竞争转向观众价值的认可度。平台方在内容升级战略上早有布局,自2020年提出“To C”商业模式以来,通过降本增效强化创新管控、多场项目会演机制升级为“红灯会”等举措,持续推动内容创作方向调整。今年各家平台更显直接,政策收紧力度加大,对内容质量的考核标准趋于严格。

其中腾讯视频的“后验激励”政策具有代表性,该机制实质是建立平台与制作方的风险共担体系,推动内容制作向用户导向转型。政策推出前后,平台同步实施制片人考核机制改革,打破传统“大锅饭”模式,将制片人收益与作品最终质量直接关联;同时对剧集制作团队的薪酬体系进行重构,针对制片人、小组负责人和工作室负责人设定更明确的创作成功率考核指标。

阿九指出,相较于电视时代行业公司与电视台采购部门的依存关系,当前影视行业已深度依赖长视频平台。他认为,平台既是变革的首要推动力,也是实现行业转型的关键主体。但平台需要突破的是过去十余年形成的行业惯性及内部治理难题。尽管如此,平台仍是驱动行业变革的核心力量。自去年起,平台在内容创新上持续探索,从推出实验性单元剧"X剧场"到近期倡导8-16集短剧模式,这些举措充分体现了平台在行业变革中的主动姿态与战略决心。然而,这种转型进程仍需时间验证。2024年已成为过去,或许已难寻剧集从业者的集体记忆。展望2025年,行业是否呈现积极态势尚不明确,但阿九认为,随着平台持续发力、专业制作团队不断壮大、内容工业化程度的提升,影视行业仍保有向上发展的可能性。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -