资讯分类

《我是刑警》徐萌:做编剧,要有不惯着市场的勇气 -

来源:爱看影院iktv8人气:556更新:2025-09-09 10:50:04

《我是刑警》在台网两端圆满收官,凭借收视与网络数据双丰收的表现,观众热情赞誉其为"2024年剧王候选"。这种现象在剧集播出前恐怕难以预料。尽管悬疑剧领域普遍认为破案过程的朴素演绎略显老套,但该剧显然打破了这一固有认知,以扎实的叙事和真实的细节打动了观众。

徐萌在接受本报专访时坦言,自己从一开始就坚持独立创作的理念,不愿迎合任何一方。面对市场、观众以及类型剧的流行趋势,甚至对自身过往经验,她都保持着清醒的态度。近年来,业界普遍采用受众画像、收视曲线等大数据分析来制定剧本制作模式,"这就像在驾驶时只看后视镜",徐萌认为这种做法更适合广告招商,却无法真正指导创作。她强调,编剧应当保持独立思考而非盲目追逐潮流,因为新趋势始终在不断涌现;同时,观众的审美早已超越简单的迎合,今天的观众比想象中更加深邃且见多识广。

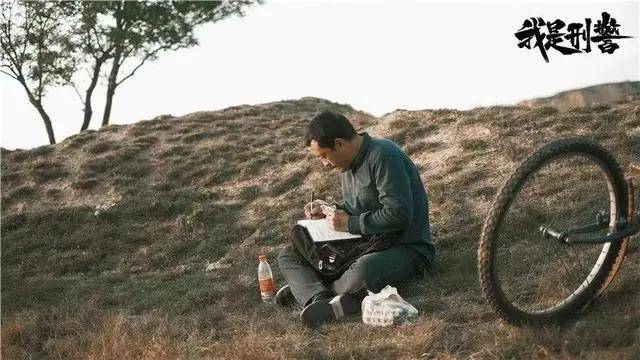

在与记者复盘《我是刑警》剧本创作历程时,徐萌坦言,这不仅是她凭借多次斩获"五个一"工程奖、摘得飞天奖的资深编剧身份,将16万一线刑警的日常与35年刑侦发展变迁融入38集叙事的雄心之作,更是她坚持现实主义创作理念过程中,对"该为与不为、该信与不信"的深度思考。这种思考既是她笔力与视野的淬炼,更是打造一部正剧、大剧的精神起点。面对现实主义创作的挑战,徐萌始终秉持"唯真不破"的编剧信条,认为真实感是艺术的根基,无论是事件、人物还是情感,都需回归真实。她欣慰地表示,在现实主义创作的共同追求中,导演、演员、制片及出品方等全产业链都以赤诚之心投入制作,"真想给他们磕一个"。更令她感动的是,这种"不惯着"的创作勇气赢得了诸多同行的认同。《我是刑警》落幕时,观众的热情依旧未减。有网友细致整理了数十篇追剧笔记,徐萌在转发时写下"向您致敬,向生活致敬"的感慨,"一人知我,不恨天下",更因观众的广泛支持而倍感鼓舞。当初接受总制片人郭现春邀约时,徐萌也曾犹豫。尽管曾参与《湄公河大案》策划,接触过刑侦领域,也阅读过乌国庆、崔道植等专家的事迹,但将这些转化为剧本仍充满挑战。"剧本不靠编",她强调必须通过深入基层获得一手素材才能创作。郭现春的信任源于对现实主义理念的共识,2019年春节后,剧本正式进入筹备阶段。从"百佳刑警"档案中获取初步认知后,徐萌团队将创作目标聚焦为"真实性强、立意高远、政治站位高"的13字要求,这既是艺术追求,更是创作挑战。"取法其上,得乎其中",徐萌坦言自己面临最大困难。起初面对专业壁垒,她坦言"一头雾水",但通过细致观察刑警们的交流方式、工作结构与系统运作,逐渐掌握了这特殊行业的特质。她坚持每天实地观察,随后与刑警深入对话,在不懂之处连夜查阅资料,以关键词为切入点,逐步构建起完整的叙事逻辑与故事框架,最终将这些碎片化的信息整合为一部完整的剧作。

编剧徐萌用"扒火车"来形容跨行业采风:"时速300公里的列车,有本事的人能扒上去跟着走一趟,就能触摸时代脉搏;而没本事的人会被甩下车,这说明双方缺乏信任,无法深入交流,难以获得实质内容。"首次采风时,她完成了20万字的大纲,虽然得到了从业几十年的刑警认可,但仍有提升空间。这相当于编剧的创作速度突破了原有界限,需要再次深入体验。

经过8个多月的两轮深度采风,徐萌对行业的整体认知逐渐清晰。她发现"如今一线刑警的状态已不同于传统印象",这支队伍展现出令人惊讶的智慧:"是时代赋予他们的自信与自洽。队伍中既有法律、生物、化学等专业的高材生,也有中文、艺术等领域的精英。"这种人才结构的升级和系统能力的提升,成为激发创作灵感的关键要素。

徐萌强调,故事需要承载时代特征。"如果没有公安系统装备和算力的迭代,我想不会创作出艰苦卓绝的好人好事式破案故事,因为已有人做到极致。"她希望展现"变装不变芯"的动态发展:在和平年代,一群高素质、高忠诚的刑警用硬实力守护人民安全。这种精神内核虽未改变,但装备和手段的革新赋予了新的叙事可能。

谈及剧本创作,徐萌表示从正式动笔到完成初稿耗时5个月。多年编剧经验与对刑警队伍的敬意让创作充满热情,但故事的本质要求更深层次的思考:"讲故事不是卖弄技巧,反而需要隐藏锋芒,几乎耗尽心血和毕生所学。"这个过程类似思维导图,既有宏观的法治化进程,也有微观的世情百态,更包含叙事节奏、人物成长、专业严谨度等多重平衡考量。

《西山矿案》的开篇犹如乐章的强拍,以震撼的开场直击观众内心,同时作为整个故事的序章,勾勒出秦川刑警的起点,奠定了全剧的纪实风格基调。剧中不仅展现犯罪的残酷本质,更着重刻画刑警们传统而扎实的破案方式与无畏牺牲精神。人物塑造上,观众在初步了解剧情后,逐步看到角色的立体成长。这些人物必须符合现实逻辑与体系规律,是扎根于“这片”土地的产物。若仅一味追求破大案、抓罪犯的爽感,反而会使角色失去根基。徐萌直言:“秦川不是爽文大男主。不仅不爽,我把他放在门轴里来回磋磨,挺‘狠’的。”她用“肉体凡胎”“大海捞针”“手工作业”等词汇形容主人公及其面临的困境。尽管公安系统涌现过诸多功勋卓著的英模,但刑警职业本身并不浪漫也不传奇,它可能异常枯燥琐碎,却离不开一步一个脚印的苦功夫。正因如此,剧中对办案过程的细致呈现收获了各地刑警的赞誉。而创作者的初心远不止于此,他们希望通过作品展现:我们生活的土地是全球最安全的地方之一,这种安全感源于老百姓的切实感受。致敬刑警英雄队伍,本质是为了让观众了解社会安宁背后的艰辛过程,看见这群人日复一日默默耕耘的付出。

徐萌深知,撰写刑侦题材不能止步于案件本身,真正的功力在于对人物与环境的深层刻画。“要紧的是人,他们的状态、关系、认知等等,世间所有事不外乎人情世故。”从编剧视角来看,刑警办案既是伸张正义的使命,也是“秦川们”日常的职场修行。她将《我是刑警》赋予了职场剧的内核,通过秦川与胡兵从“奈何抬眼又见你”到彼此理解的转变,展现人物关系的微妙演变;秦川拜访武英德时从拘谨到熟练携带水果与二十元硬币的细节,体现角色成长与情感联结;张克寒案件揭露出的系统性弊端,如条块分割、荣誉文化、技术局限等,成为推动剧情的现实支点;即便面对清江爆炸案的艰难困苦,秦川也始终保持着对基层干警的体谅,坦言“我不能骂他们,因为我没机会面对面地‘疼’他们”。这些情节无不彰显“人与环境”的互动张力。徐萌认为,不同立场与层级间的对话才是观众关注的焦点,“这正是生活世相的复杂性与多维性”。她强调创作者不应试图“欺负”观众,妄图遮掩现实的粗糙面,因为所有粉饰都难逃观众的审视。若表达流于空洞,那么对生活的讴歌便失去了意义。

观众用真挚情感支持创作的实例再次印证了这一点。社交平台上,有网友写道:“东北长大的孩子,望着熟悉的街道与人群,看着看着就哭了,这是我的乡愁。”看到这条评论,编剧徐萌当即泪洒现场,回应道:“创作不就是记录乡愁吗?那里承载着童年回忆、故乡情怀,以及所有纯粹的温暖。观众能在刑侦剧中看见乡愁,我还有什么可追求的?”

后来她思考道,观众为何将《我是刑警》称为“中国式刑侦”?或许正因乡愁的力量使然。她坦言,这部作品并非模仿美剧、日剧或韩剧的流行类型,而是真正呈现了中国本土的叙事风格。“交真心”的观众中,许多人感到意外,却不知这部硬核刑侦剧背后的创作者,是一位女性编剧。

谈及性别带来的创作差异,徐萌表示难以想象也不完全认同。她认为自身擅长刑侦剧的特质,源于长期培养的“数理思维”;同时,她强调自己的创作风格充满锐气与锋芒,恰好与剧集的气质契合。这些特质与性别并无必然联系。若要强调女编剧的特殊性,她更愿意将其归因于一种在戏剧中注入温情、交付真心的本能,这种本能让她能够捕捉警察内心柔软的一面,在呈现凶狠与冷峻的情节后,仍能被突如其来的温暖情感深深触动。

西山矿案的剧情中,秦川与白玲的对话揭示了案件背后的复杂纠葛。马苏饰演的角色则通过细腻的表演,勾勒出那些被时代洪流冲散的、无法重来的美好愿景。于和伟特有的悲悯目光令观众动容,徐萌在采访中提到:"在采风时确实见过这种眼神,演员的投入让角色灵魂具象化。"她特别推崇编剧对人物内心的刻画,认为"透过表象能抵达骨髓深处"。对于刑警群体的塑造,徐萌观察到的远不止表面的正义形象,"他们骨子里蕴含着对真相的执拗与不屈,灵魂始终保持着高贵的纯净"。提及与崔道植等刑侦前辈的接触,她感慨:"即便沉默不语,那些沉淀在岁月里的精神力量依然能洗涤人心,让创作回归最本真的状态。"

富大龙饰演的陶维志在复杂的时代背景下不断挣扎前行。徐萌曾坦言,这个角色是"逆向而动"的象征,而官方记录中却鲜有对其深入刻画。并非体制无情,而是警察这一需要持续学习的职业,本身就蕴含着残酷的更替法则。"我为他落泪,哭的不是苦与累,是命运的落差。"当时代浪潮推动体系升级,跟不上节奏的只能被时代抛弃。六年时光里,陶维志历经磨难,屡屡碰壁却偶现灵光,以近乎癫狂的执着追寻真相,最终在突破与遗憾交织中黯然退出。正如徐萌所说,创作可以成为"拾荒者",从被忽视的细节中提炼出震撼人心的故事。对于这些执着追查大案的警察而言,每个案件都如同一生的重量,虽未能彻底揭开谜团,但他们的悲壮身影与不屈精神却永远铭刻在观众心中。

编剧徐萌始终无法释怀的角色,还有叶茂生。命运骤然离世的角色总令人心头一颤,"完成‘生子牺牲’这场戏后,我既不愿也不忍再回看。"开播发布会上,当她见到演员时,泪水便止不住地流淌。那些未能被观众看清面容、铭记姓名的角色,也常在编剧心中徘徊。铁轨边那声"站住"正欲盘查张克寒的铁警、枪声响起时本能跑下楼梯的安保人员,徐萌坦言:"有时夜里醒来我特别难过,总会想起他们此刻身处何方。"这些守护大众的平凡英雄,以及警察职业的沉重使命,令她既怀有深切敬意,也充满不安。"有的牺牲壮烈英勇,但也有的何其无妄。"所有这些真实而鲜活的生命故事,她都希望与观众真诚分享。

剧本创作如同一场心灵的修行,导演、演员与制片人携手在创作链上逐层递进,将真情感淬炼成艺术表达。荧幕之外,观众的心绪亦与剧情共振,正如那句经典台词所言:"无尽的远方,无数的人们,都与我相关"。当剧里与剧外的情感形成交汇,徐萌深感编剧工作的价值——文字的初心并非自我抒发,而是以时代为镜、以观众为桥,传递有温度、有深度的思考。这部作品献给16万坚守一线的刑警,他们的付出始终被看见;也献给每一位在生活的褶皱里依然保有理想主义光芒的观众,那些看似用笑声消解压力的时刻,内心深处永远有一片纯净而炽热的土地,那是对美好不变的信念。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -