资讯分类

当一名保安花光积蓄拍电影,逆袭成了最佳导演! -

来源:爱看影院iktv8人气:921更新:2025-09-09 11:07:53

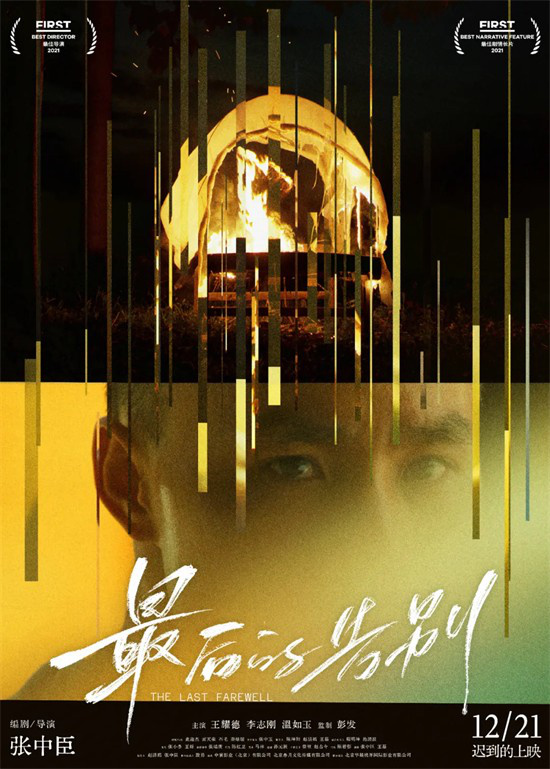

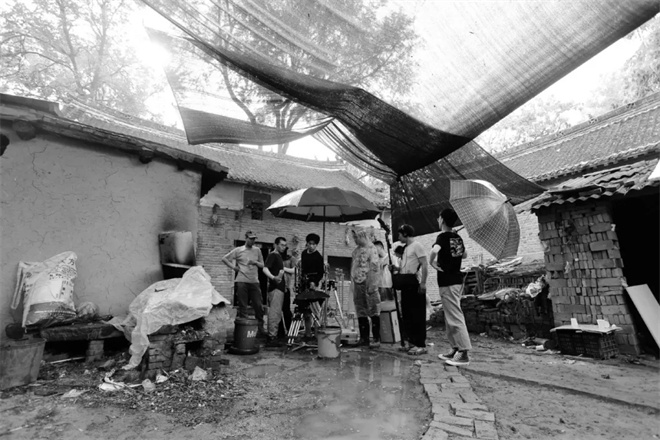

1905电影网专稿 新片《最后的告别》即将与观众见面,尽管其知名度尚不显赫,却凭借独特的定位引发关注。这部作品被贴上"三新"标签——由新人导演张中臣执导,演员阵容由其昔日同事组成,且多数为缺乏曝光的素人。近日,张中臣发布的一则5分钟短视频在社交平台引爆热议,视频中他深情讲述了与电影《最后的告别》的渊源:从一名在北影校园工作的保安到电影导演的非凡蜕变。这段充满戏剧性的经历被外界誉为现实版草根逆袭,他将平凡生活打磨成银幕故事,用镜头诠释了真实与艺术的双向奔赴。

然而鲜有人知,张中臣在这段人生旅途中始终保持着极低的得失计较,毫无迟疑地接受各种挑战。从《最后的告别》首次与观众见面,到电影正式上映,他频繁向外界诉说自己的经历,却从未因此感到困扰。对他而言,这些过往不仅是生命的轨迹,更是电影《最后的告别》的起始篇章。

在1905电影网《对话》栏目的访谈中,张中臣再次谈及过往经历。当谈及他身上积淀的丰富故事时,这位受访者却以淡然的语气回应:"每个人都有许多值得讲述的经历。"而这一次,故事的起点却落在了他的身上。

在执导《最后的告别》之前,张中臣尚未拍摄过其他长片作品。他早年曾尝试创作一部短片,但由于团队对电影技术缺乏系统认知,导致素材杂乱无章,最终未能完成剪辑。从北京电影学院毕业后,张中臣依旧保持着对电影创作的执着。2018年,他决定拍摄一部与自身经历紧密关联的作品,认为熟悉的故事脉络能帮助他克服缺乏长片经验的困境。因此,他将目光投向了童年时期的记忆,以此为基础完成了《最后的告别》的剧本。影片素材来源于他儿时好友的真实遭遇,这位好友的父亲患有精神疾病,却在某天亲手杀害了自己的两个孩子。关于这位父亲的动机,众说纷纭;至于案件的最终处理结果,整个村庄亦无明确答案,有人说是被判处刑罚,也有人认为被送入精神病院。当时年仅9岁的张中臣对事件的记忆并不完整,但这一阴影始终如梦魇般萦绕在他的脑海中。他选择回避直接描绘暴力场景,在影片中刻意安排其中一个孩子幸存,借此展现这段创伤记忆对他持续产生的影响。

张中臣旨在借由一件童年旧事,深入探讨人际关系与家庭纽带。他不仅借此展现当代农村家庭的生存图景,更将自身及父亲的亲身经历融入创作,通过银幕构建出一幅全景式的生活画卷。影片中三首诗作均源自张父之手,这位曾担任乡村语文教师的诗人,平日里以诗歌创作寄托情怀。然而在彼时物质匮乏的年代,教师职业因缺乏经济价值而备受冷落,张父常利用假期随建筑队外出务工,参与高架桥建设以维持生计。

春节期间返乡期间,张中臣与兄长整理房屋时,在角落里堆积的手写信件中发现了父亲年轻时创作的诗歌。由于部分诗稿在投稿过程中遗失,兄弟二人便逐字录入这些诗作,确保每道文字痕迹都被完整保存。在后期剪辑阶段,张中臣敏锐察觉这些诗歌与影片氛围高度契合,遂将它们巧妙植入不同场景,细腻呈现父亲内心的焦灼与挣扎。当电影在西宁首映时,张中臣特意携父亲出席,恰巧这些诗作正是父亲二三十年前在修桥期间所创作的,故事由此构成一个温暖的闭环,将过往与当下紧密串联。

张中臣在记忆的迷雾中完成了对过往的告别。他的剧本《最后的告别》仅有八千多字,与制片团队四处拜访影视公司,甚至有些尚未进入审阅阶段便收到了敷衍的反馈。然而,他心中始终燃烧着不灭的信念。那时他居住在柳芳,某天夜晚邀约了五六个好友,在家对面的小酒馆围坐共饮。借着酒意,他猛地一拍桌子,脱口而出:“整。”

众人积极响应,然而彼时好友们尚未寓目剧本,仅因对他的信赖而支持。张中臣心中并无十足把握,酒意或许只是临场勇气的体现,此前已独自完成分镜脚本与画面分镜等前期工作,"我当时把所有东西准备的异常充分,觉得倾尽全力即可。"

对于张中臣而言,电影创作是经过长期筹备的事业,而前往北方求学则是一次偶然的抉择。兄长身为艺术特长生,对电影怀有炽热情懷,便以"偷师"之名独自从北方学习。兄长早年在工厂务工,而张中臣高考落榜后便北上投奔。在务工期间,他偶然得知自己的高考分数仅300余分,顿时陷入绝望。然而张父不愿见他放弃学业,遂将其送往西安技校接受职业教育。

技校毕业后,张中臣独自踏上求职之路。彼时电影在他的人生中还未占据重要位置,最终他选择前往芜湖的空调零部件厂工作。单调重复的流水线作业,缺乏任何变化,这种机械重复的生活节奏令他倍感压抑。他深知这并非理想的生活状态,于是拨通了远在北京的哥哥的电话。彼时哥哥已在电影学院担任保安,却始终未放弃对电影的热爱。兄弟二人仅在春节时得以团聚,张中臣通过哥哥带回的影视资料与聊及的创作梦想,逐渐打开了认识世界的视野。哥哥的电影情怀,成为他窥探艺术之门的钥匙。

2011年10月7日,张中臣在哥哥的建议下,仅携简陋行李抵达首都北京。其兄已担任北电保安队长,但张中臣起初拒绝接受这一职位,因每月1200元的薪酬远低于芜湖时期的2700元。他每日外出求职,闲暇时沿北电周边的小月河漫步,夜间返回兄长宿舍,与兄长共眠于一张床上。数日求职未果后,兄长不堪其扰,劝其暂且安定下来,若感到乏味则可前往114教室旁听课程。该教室作为电影学院最大的阶梯教室,常有徐浩峰、苏牧等名师开设选修课,吸引大量校外人士前来蹭课。

在张中臣看来,课堂观影是一种充满趣味的体验。尽管他自幼便钟爱电影,但那时的观影方式多为露天放映或录像厅里的普通影片,对电影类型的概念尚属模糊,从未意识到文艺片与商业片之间存在明显区分。他至今仍清晰记得第一堂课上,老师以李安导演的电影为切入点,重点分析其中关于饮食的场景。彼时的他虽对诸多专业术语毫不了解,却全神贯注地聆听着,第一次领悟到电影艺术的深邃内涵。更令他惊喜的是,宿舍里的同事们皆怀有电影情怀,大家常围绕影片展开热烈讨论,并不断向他推荐佳作。在同事们的启发下,他开始了自主的观影研究,通过反复拉片学习,逐步建立起对电影的理解体系。

张中臣在早期创作阶段曾专注研习台词极少的电影作品,例如锡兰、蔡明亮等导演的静默美学风格。这些影片的视听语言成为他日后学习电影技法的重要参照。13年前后,他与北京电影学院的学生建立了联系,在协助他们完成电影作业的过程中,逐渐掌握现场拍摄的实务经验。得知学院开设继续教育专升本项目后,他立即投入备考,并在专业课面试中,面对文学系孟中老师的提问,以监控室保安的独特视角解析了监控镜头与空间叙事的关系。这段经历最终影响了他执导的《最后的告别》,片中诸多监控场景的构图与调度,均源自于他在北电任职期间的观察与思考。

除了C楼114教室,张中臣还经常前往机房。那里有老师教授剪辑基础操作,让他对视频剪辑产生了浓厚兴趣。他开始尝试拍摄短片,但由于缺乏电脑设备,只能在机房完成后期制作。随着时间推移,一些同学在拍摄后遇到剪辑难题,得知张中臣的技能后纷纷前来求助,逐渐形成了稳定的协作关系。他对此乐此不倦,主动承担起帮助他人的责任。

彼时,生存与成长成为他最关注的重心。在那段时期,他承接了大量广告、宣传片及婚礼视频的剪辑工作,无论何种类型的剪辑任务,他都会接手。为了生计,他甚至连续工作48小时,而报酬却是后置的,一支MV仅需300元。他从未计较项目的质量,首要面对的是现实的生存压力。2015年,张中臣意识到自己无法再继续依赖校园生活,必须踏入社会。恰逢机会,他参与了一部由彭发监制的电影项目。当时剧组急需剪辑师,但他误以为是剪辑助理的职位,便抱着学习电影剪辑的心态,以助理的薪资加入团队。然而,当抵达现场后,剧组实际需要的是具备专业技能的剪辑师,这一转折让他意识到自身价值的提升。

未曾料到,这段剪辑经历竟赢得了彭发的赞赏,随之而来的商业电影合作机会也接踵而至。张中臣始终心怀一个清晰的志向——有朝一日能够执导属于自己的作品。2018年,他毅然决然放下所有工作,着手拍摄处女作《最后的告别》,而彭发则担任该片监制。在乡村,27岁的年纪本应是婚嫁之年,即便父母偶尔流露出对这种职业选择的担忧,邻里间也常有议论,但二人始终未曾劝阻他的电影梦想。

张中臣几乎将全部积蓄投入电影创作,影片后期陷入创作瓶颈,既难以找到合适的资金支持,又对项目后续进展 feels 迷茫。他一方面在剪辑自己的作品时难以割舍,另一方面又因资金链断裂被迫接下其他剪辑任务,最终断断续续依靠这些收入完成项目,耗时长达18个月。在此过程中,他结识了制片人王磊——这位多次参与万玛才旦电影制作的合作伙伴,开始协助梳理影片流程并制定推进策略。2021年,当他因《最后的告别》站上更广阔的舞台时,印证了"十年一觉电影梦"的坚持。而今2024年,随着电影即将与观众见面,张中臣与兄弟们的故事也将翻开新篇章。其兄长的首部电影长片《青柿子》已完成拍摄,张中臣自己的第二部作品《夜间声响》则在刚落幕的金鸡创投上斩获"制作中项目【报晓荣誉】"。

在当晚的获奖典礼上,他谈及一段与北京电影学院相关的旧日回忆。2013年前后,一位名为乔乔的导演因变卖房产拍摄纪录片引发热议,媒体趋之若驶。彼时正在工作的张中臣正专注阅读一本电影书籍,乔乔随即询问其阅读内容。张中臣坦诚回应,表达自己对电影的浓厚兴趣。乔乔则表示:‘此人值得深入采访,未来可期。’

两位故人于今年金鸡电影节再度交汇,彼时对方已将当年在影院翻阅电影手册的保安身份抛诸脑后,唯有张中臣仍清晰记得这位导演。十年光阴流转,他历经沉浮,纵使生活曾陷入至暗时刻,也都咬牙挺过。这看似荒诞不经的重逢,却真实发生在命运的交叉点上。而故事最终如导演曾言,成就了他期待的圆满结局。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -