资讯分类

心有「地狱」如何「破」? -

来源:爱看影院iktv8人气:100更新:2025-09-09 12:57:40

当内心深处堆积了无法排解的痛苦与执念,仿佛坠入无尽的黑暗深渊。要走出这道心狱,需以智慧为刃,以觉察为光。首先正视情绪的根源,如放下对过往的执着,停止与现实的对抗,让心灵得以松绑。其次培养内在力量,通过冥想沉淀思绪,用行动打破消极循环,在每一次呼吸中重拾对生活的掌控。最终,学会与伤痛共处,将其转化为成长的养分,方能在心灵的废墟上重建希望的花园。

最打动人心的,仍是源于生活的真实表达——从普通人的视角出发,以切实影响生活的现实为切入点。道生在影片中感慨道:“能够来到这个世界,成为一个人,本就充满艰辛与不易。”正如文章开篇所揭示,整部作品并未传递出任何“和解”的讯息,反而弥漫着深沉的“遗憾”情绪。这种市民文化的魅力恰恰在于其平实与真实,敢于直面社会问题并展露情感脆弱。最终,观众在共鸣中各自散去,回归日常。

作者 | 王重阳LP

编辑|小白

排版 | 板牙

本文图片来自网络

若想深入体会《破·地狱》的艺术价值,建议观影前做好充分准备。例如关注粤语语言与岭南文化对内地观众的接受度,思考殡葬话题可能引发的认知冲击。值得注意的是,该片本质上并非商业类型作品,导演陈茂贤此前的创作在内地市场鲜有知名度。就连主演许冠文,对于部分年轻观众而言也属于较为陌生的存在。

黄子华在演艺圈被广泛称为“子华神”,这一称号在香港与内地都广为流传。然而在转型前,他的电影作品曾被视为票房表现不佳的代表。随着他专注深耕“栋笃笑”这一表演形式,去年年初主演的《毒舌律师》打破记录,成为香港影史首部票房过亿的华语电影。今年年末推出的《破·地狱》再次引发广泛关注,其影响力亦逐步扩展至内地市场。

观众们似乎终于发现了一部打破传统叙事逻辑的电影,《破·地狱》以颠覆性的视角完成了对“父亲”形象的解构。在内地观众习惯的“新人被老人感召,进而投身职业”的套路之外,该片展现了“新人与老人共同迷失”的新叙事:当现实困境裹挟着人生轨迹,连最基础的生存都成为奢望。黄子华的台词“活人也要破地狱,活人也有很多地狱”恰如其分地揭示了这种生存困境的本质。作为中年人,笔者认同片中展现的生存哲学——只有真正经历生活重压,才能理解其中的复杂况味。东亚文化中的“父亲”形象在许冠文饰演的明叔身上得到生动诠释,他以东方特有的包容与体谅维系着家庭关系,这种特质往往被外界误读为对女性困境的过度关注。令人担忧的是,部分观众在电影未上映前便以偏概全,将"女人污秽"作为营销亮点,似乎只要触及"女性困境"便能收割流量。值得强调的是,真正接触过点映的观众会感受到影片独特的感染力:那些沉重的亲情表达既带来压抑,也引发深思。不同于常规影片中"共同成长"的温馨结局,本片以"遗憾"作为真实人生的注脚,这种遗憾恰恰构成了破除困局的动力。

明叔老大不情愿地让道生协助"洗骨"工作,后者却迫切希望每天都能洗八百遍手。这种安排下,所有人都清楚道生尚未遇到真正的挑战对象。明叔深知对方只是想借机谋生,但面对年迈的现实,只能将他转交给自己搭档HELLO文(许冠文 饰),以维系家族颜面。此时人物矛盾已然埋下伏笔,观众能预见这对老少搭档必然产生摩擦。这正是叙事套路,唯有如此才能推动后续情节发展,实现主题升华。

HELLO文虽表面不悦道生,内心仍存对老友的体面。他认为这是给这个懵懂的"棒槌"提供温饱机会。但道生最初并不认同,带着几分跨界的优越感看待这个"落后又神秘"的行业。他试图引入现代化营销手段,让传统行业焕发新生。这种心态与当年各行各业争相贴上"互联网 "标签如出一辙,甚至将"先人指路"这样的传统术语包装成新概念。

黄子华在片场对台词时频频笑场,认为这种做法太过分。HELLO文直言不讳:"你就是不尊重死者,不尊重这个行业。"确实如此,"文哥"(当地称呼)虽是个保守派,但作为"喃呒佬"却技艺精湛。这个职业在北方京津冀地区被称为"大了"(LIAO,三声),而岭南香港的"喃呒佬"则融合佛道两家,自1930年代起,随着正一派道士参与殡葬业,逐渐形成独特的"破·地狱"仪式。该法事旨在超度亡灵,为生者带来心理慰藉。

道生的改革举措却引发严重后果。当众人仍在灵堂哀悼时,他却推出纸扎玛莎拉蒂,导致家属情绪失控——逝者正是因车祸身亡。场面一度濒临崩溃,道生自我反省称未做足功课,未查清死者背景。文哥对此怒不可遏,他本就对道生存有偏见(实则并非偏见),坚定认为对方不尊重这个行业。在他看来,殡葬仪式需遵循"死者为大"的原则,通过"破·地狱"安抚亡灵。他从未质疑过神灵的存在,坚信"上一代这样做,我也这样做"。

文哥刻意营造出一种神圣感,用内地视角解读为"使命感"。然而在观众眼中,他更像是个固守陈规的老古董,或是一个令人怜悯的失败者。因为家人皆称他"文哥",包括自己的儿女。表面看似家庭氛围开放,实则对这种传统观念的坚持是一种悲剧。文玥(卫诗雅 饰)在救助病人的戏份中展现出强烈反差,她用力按压病人胸口进行心肺复苏,展现出专业素养。然而画面一转,她在酒店与医生伴侣的互动却让人啼笑皆非。

文玥的复杂性格源于父亲文哥的态度。她对父亲及"喃呒佬"职业既充满向往又暗含抗拒。难以理解为何一个女孩会对穿道袍办丧事产生兴趣,但"传男不传女"的传统规矩让文哥对女儿的志向漠然视之。加上父亲情感表达到位有限,当文玥与人发生亲密关系后,清晨回家却躲进浴室。文哥欲言又止,见女儿未出便独自离开。浴室里穿着整齐的文玥听到门声关闭,也赶紧关上莲蓬头——她害怕与父亲沟通,"文哥"这个称呼在她口中既是敬称,也暗含着无声的反抗。这种对立更体现在她对职业的理解中:你"救"逝者,我救活人。救下患者,我赢了;救不活,我便颓了。

父女之间的相处方式充满摩擦,母亲缺乏有效的沟通技巧,而父亲则延续着传统中国父辈的沉默模式。何乐文似乎并未觉察子女称自己为"文哥"背后的隐含意义,面对子女的抱怨甚至直言不讳的言语,他选择以克制的态度应对,内心虽有波澜却始终未能打破这种代际沟通的僵局。

最令他始料未及的,是儿子文斌(朱柏康 饰)的“背弃”。在道生眼中,文斌是文哥指定的衣钵继承人,传统“喃呒佬”行规要求传男不传女,但文哥后来坦言儿子学业不佳,若不让其继承衣钵,他又能做些什么?道生从未追问文斌的意愿,只着眼于维持生计。文哥作为典型的底层劳动者,将“有口饭吃”视为人生信条,因此将“喃呒佬”神化,执着于仪式规范,这是他维护自身尊严的方式。然而文斌的行事作风与父亲截然不同,他不拘泥于传统,性格“灵动”,做法事时还会抽空看电视,让父亲倍感失望,却始终沉默以对。

道生已组建家庭,步入中年,他的决绝理由简单而直接:“我当‘喃呒佬’,孩子不能当。”一个殡仪馆里的“喃呒佬”竟为移民改信天主教,父亲中风时也不闻不问,转而带着家人远走他乡。在文斌的视角里,父亲从未真正尊重过他,将他视为“产业”,为家族利益牺牲了个人选择。如今为了小家,他选择脱离原生家庭的束缚。观众或许会感到唏嘘,但若细想,这样的“背叛”又能归咎于谁?文哥后来释然地接受现实,他目睹女儿被医生殴打后嘱咐“你帮我洗头”,中风的老人与女儿谈及哥哥时说“起码他反抗了”。表面粗粝的父爱,实则深藏对子女的关切。

文玥对此早已习惯,直到某天女儿照顾父亲,频频呼唤“文哥”,却换来HELLO文的无动于衷。镜头悄然转向文玥,女儿轻声唤出“爸”字,这一声呼唤道出了父女情感的微妙裂痕。文哥的遗书中,字里行间布满“爱”的痕迹,他爱子女的成长,爱他们的过错,也爱他们最终的觉醒。但这份情感始终难以言明,正如东方父亲难以将“我爱你”之类的温情词汇自然表达。这是数千年文化积淀的结果,若问这是否合理?或许难以回答。但作为中国男性,我深刻理解影片中人物的挣扎,包括文哥对道生称呼的悄然转变——那是男人间最朴素的认同。

道生的成长轨迹呈现为“闯祸——牟利——有良知但有限——觉悟——职业觉醒”的过程。经历“玛莎拉蒂”事件后,他并未悔悟,只专注于职业进阶。一位母亲坚信科技时代能以先进手段让逝去的孩子重生,执意将孩子制成木乃伊,声称“金钱不是问题”。道生随即接下这个特殊委托,却再次陷入意外。文哥挺身救场,两人耗时良久处理遗体。母亲在旁见证这一幕,落泪不止——她早已被世俗视为“异类”,第一次感受到有人真正尊重她与孩子。这件事成为道生的转折点,让他暂时抽离经济压力带来的功利心态,开始关注“苦主”的情感需求。

文哥擅自为孩子“破·地狱”的举动,其坚守职业操守的执着也在潜移默化影响着道生。后者逐渐领悟,真正的职业精神并非冷冰冰的规则,而是对生命的敬畏。后续接手的案例如为逝者同性伴侣留存思念、为家属提供纪念仪式等,都在印证这种转变。红磡这个空间,一边是熙熙攘攘的生者,一边是静谧肃穆的死者,仅有一线之隔。正如道生在片尾驾车驶入隧道,既是对光明的追寻,也是对过往的释怀。

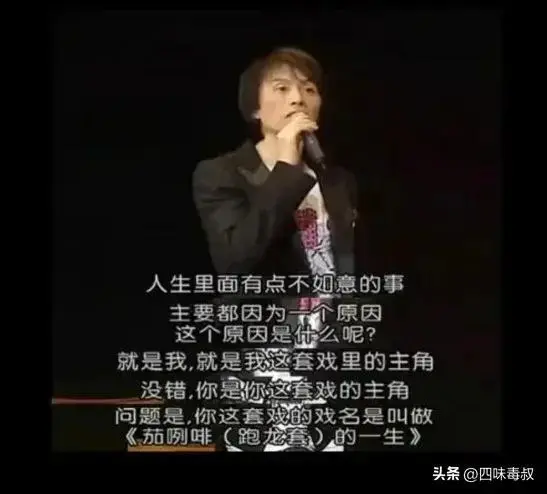

香港市民文化中流传着“打份工揾食”的说法,这种观念在红磡的道生迫因疫情而改变人生轨迹的故事中得以体现。他的无奈与不甘,随着一系列《破·地狱》的叙事逐渐消解。影片开篇弥漫的怨气始终笼罩着生者与死者——道生、文哥、文玥和文斌等角色,以及这个令人心绪起伏的时代。面对《破·地狱》的观众,其情感反馈似乎呈现出多元面貌,而我观影后的复杂心情至今未消。疫情确实在重塑无数人的生命轨迹,不同年龄层、职业背景与家庭出身的观众或许都能在电影中找到共鸣。我最初的感悟是“不妨让自己沉下来”,回望过往、审视未来。对两岸三地多数人而言,时代的剧烈变动常令人陷入焦虑与不安,而有些人未能等到变革降临便悄然离开,留下的不仅是为逝者“破·地狱”的执念,更是“破”除自身内心困局的渴望。如文斌与文玥父女间的矛盾,如各类苦主生前死后留下的执念,如道生从婚礼到葬礼的转变中经历的精神挣扎,以及这座城市的每个人正在承受的现实困境。文哥那句“老一代这么做,我也这么做”道出了传承的无奈,他未曾察觉自己也在“地狱”中挣扎。直到文玥最终穿戴道袍为父亲“破·地狱”的那一刻,一种难以名状的情绪迅速蔓延。而道生作为亲历者与旁观者的双重身份,那句“活人也要破地狱,活人也有很多地狱”精准诠释了影片主题。04 节点终于抵达我最期待的“讲古”环节。内地宣传提及“许冠文与黄子华时隔三十多年再合作”,实指1992年的电影《神算》——许冠文主演,黄子华戏份有限,彼时他刚起步“栋笃笑”表演,电影圈仍是新人。他曾在多部鬼片与喜剧中客串,演过不少串场戏,甚至出演过电视剧《非常公民》中的末代皇帝溥仪,令我对他的认知产生改观。近两年凭借《毒舌律师》成功摆脱了“票房毒药”的标签,而他本人还演绎过一部专门自嘲这一称呼的电影。

尽管尚未实现彻底的逆袭,但许冠文的近期表现已然为个人及香港电影挽回了部分声誉。作为70年代香港影坛“一文一武”中“文”的代表,许冠文与李小龙共同撑起了许氏喜剧的黄金时代。许氏四兄弟中的许冠英最早淡出视线,而1991年为赈济华东水灾,百位明星合拍的《豪门夜宴》则成为了喜剧传承的标志性事件。三十余年后,这位早已获得金像奖终身成就奖的老艺术家尝试突破,以一部非喜剧作品《破·地狱》重新定义自身艺术边界。年逾八旬的许冠文坦言,完成该片后仿佛对死亡不再恐惧,而黄子华在片场因角色触动情绪落泪的场景,则让许冠文调侃道:“你咋还不结婚……”

《破·地狱》虽非喜剧,却延续了许冠文塑造底层人物的叙事传统,与《鸡同鸭讲》等经典作品形成跨越时代的呼应。相较之下,姜大卫在《白日之下》中的表演传递出英雄末路的疏离感,而许冠文在《破·地狱》中的诠释则展现出更为深沉的悲悯。这种戏剧性的转型让人恍然:同样是邵氏黄金时代的奠基人,但面对2020年代的创作环境,两位老艺术家的表达方式却呈现出迥异的面貌。即便2016年许冠文仍以《一路顺风》讲述出租车司机的挣扎故事,但该片的取景地在台湾,而《破·地狱》的本土气息更为浓郁,正如英皇老板杨受成所言:“让笑匠出演正剧,说得我都害怕了。”

如今《破·地狱》不仅在香港掀起观影热潮,更向内地市场传递出新的文化信号。这让人不禁思考香港电影的另一种可能性:当《九龙城寨》以黑马之姿重现经典观影体验时,它的地域元素固然鲜明,但《破·地狱》更深入地挖掘了本土文化肌理。值得注意的是,自97年后大量港片创作者北上,港陆电影文化交融虽然促进了彼此发展,但也导致香港电影逐渐弱化原生文化特色。这种现象值得业界认真对待。

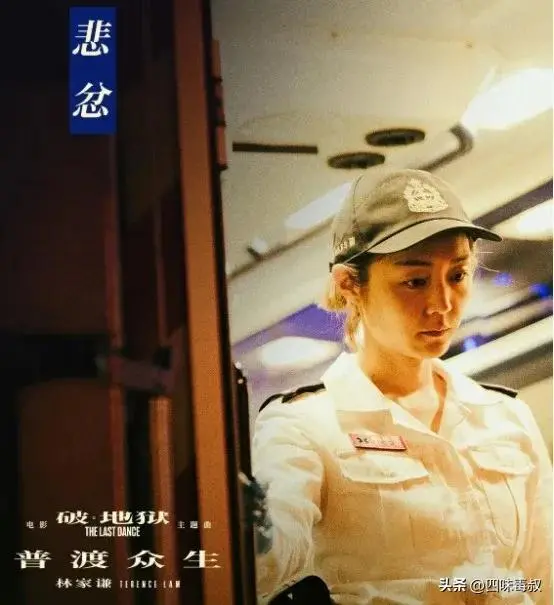

近两年诸如《毒舌律师》《白日之下》《年少日记》及《破·地狱》等香港电影,最令我震撼的是昔日以谐星与打星形象示人的演员们,纷纷通过颠覆性表演展现新的艺术维度。这些作品共同聚焦香港社会的司法制度、民生困境、教育现状与家庭关系,《破·地狱》尤为突出地呈现了本土文化元素。影片中许冠文与黄子华演绎的"地水南音"曲目,以及现实中最早举办"破·地狱"仪式的"三狼奇案",加之角色姓名的深层寓意,都为观众提供了丰富的解读空间。目前我仅能指出:《破·地狱》所传递的人文关怀具有普遍感染力。它触动人心的,仍是源于现实生活的真实表达——从普通人的视角出发,直面那些深刻影响日常生活的社会议题。正如道生所言:"其实,要来到这个地球,做一个人,根本就很困难,很不容易。"如开篇所述,我并未在影片中看到任何"和解"的倾向,唯有深切的"遗憾"。这或许正是市民文化的可贵之处:它以平凡姿态呈现真实,在批判与倾诉中保持力量。当故事落幕,观众各自散去,回归各自的现实。电影主题曲《普渡众生》中那句"徘徊来生的往生,还未断的根,求谁来怜悯,仍顽固埋首往后行",恰似对银幕前"众生"的深刻叩问。或许正因如此,观众在短暂的"破"之后久久不愿离去,心中仍存对现实的思考。我们似乎都沉浸在这段经历中,唯恐散场后的回归带来新的失落。

父亲是否会在意念中反复念叨“我爱你”?答案是否定的。那些自称虔诚的祭司,是否会在人间烟火中主动为苦主指引超度之路?亦然。婚礼的喜庆氛围里,是否会有宾客误入哀悼的场合?绝无可能。我们每个人内心深处的执念,究竟能否在时光中得到化解?似乎也难。因此,活着的人亦需穿越冥界,亦困于各自的牢笼。这般荒诞与现实交织的叙事,令人不禁叹息。而这部影片,堪称震撼人心。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -