资讯分类

票房遇冷口碑两极 《魔法坏女巫》为何水土不服? -

来源:爱看影院iktv8人气:1更新:2025-09-09 13:52:31

1905电影网专稿 "161分钟的时长尚未迎来终幕,令人倍感焦灼!" "能够见证艾芙芭与格琳达之间复杂的情感纠葛,票价可谓物超所值。" 这样截然不同的观众评价,如今在《魔法坏女巫》的口碑中频繁出现。这部以3.25亿美元票房成绩席卷北美的音乐剧改编电影,不仅刷新了改编类型影片的首映纪录,更成为2024年北美第四部突破3亿票房的影片。然而当其登陆中国内地市场时,首日票房仅达261万元,上映六天累计票房也仅为974万元。在2024年好莱坞进口影片整体表现低迷的背景下,仅《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》和《异形:夺命舰》等少数影片取得亮眼成绩,而《魔法坏女巫》则成为最受冷落的作品。即便对比同期上映的《海洋奇缘2》与《小丑2》,其中国内地首周末票房均优于《魔法坏女巫》,但从专业评分维度衡量,该片的口碑评价反而更胜一筹。

《魔法坏女巫》在海外收获广泛赞誉却在中国内地遭遇票房冷遇,其引发全球关注的创作亮点在本土市场反而成为制约因素。这种显著的票房差异背后,反映出歌舞片类型在中国市场的特殊处境——既难以摆脱传统观念对形式的局限,又无法形成稳定的受众基础。影片所面临的挑战,恰为探讨中国电影市场类型片发展提供了重要样本。

电影《魔法坏女巫》改编自2003年首演的美国百老汇音乐剧,该音乐剧作为经典剧目已持续上演20余年,票房始终稳定且座无虚席。其艺术成就同样备受认可,曾斩获1座格莱美奖及三座托尼奖,充分展现了作品在舞台艺术领域的深厚影响力。

音乐剧《魔法坏女巫》的改编基础源于美国文学史上享有崇高声誉的经典作品《绿野仙踪》。作为美国文化象征的该IP,其影响力可与《红楼梦》《西游记》《三国演义》《水浒传》相提并论。这种具有国民级号召力的文学改编,最终催生了美国观众的热烈反响。

然而,与之形成对比的是,《绿野仙踪》和《魔法坏女巫》在国内市场的知名度相对有限,这使得观众难以以情怀作为观影动力。作为以"歌舞"为核心的《魔法坏女巫》,其幕后团队汇聚了曾执导《舞出我人生》系列的朱浩伟与享有盛誉的编舞克里斯托弗·斯科特,同时邀请到凭借音乐剧《紫色》斩获托尼奖的辛西娅·艾莉佛及欧美流行天后爱丽安娜·格兰德加盟。如此豪华的制作阵容与艺术实力,足以证明其歌舞片段的水准与价值。

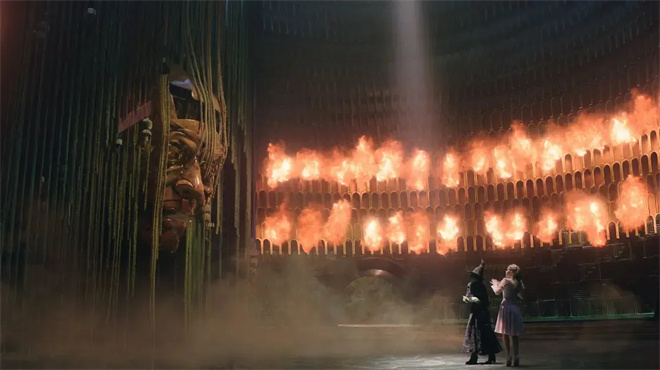

在影片开场时,A妹以一曲《Popular》的动人演绎完美诠释了格琳达张扬自信的性格特质。而当全校学生在图书馆场景中以《Dancing Through Life》展现活力四射的歌舞表演时,与周边精巧设计的魔法书架形成独特互动,这种充满创意的场景结合令人印象深刻。

中国观众对歌舞片的市场表现一直较为保守。以往的案例显示,诸如《美女与野兽》《阿拉丁》等好莱坞动画电影在中国获得良好票房,主要归功于其故事IP的广泛认知度。而中国导演在这一领域的探索,如《如果·爱》《华丽上班族》等作品,尽管尝试了不同叙事手法,但整体仍未能突破本土观众的审美偏好,市场反响相对有限。

观众对歌舞片的票房冷遇不仅影响了该类型影片的商业价值,更引发了对叙事结构的质疑。作为好莱坞历史悠久的经典类型,歌舞片本以音乐与舞蹈作为叙事载体,通过旋律与舞台表演传递人物性格与情感联结。如《Defying Gravity》中艾芙芭的演唱,不仅彰显了其反抗权威、追求理想的坚定信念,更以艺术化的音乐表达深化了角色塑造和友谊主题的呈现。

若观众未能沉浸于歌舞与叙事融合的表演方式,将难以捕获歌舞所蕴含的叙事信息。对于习惯于追求强情节的观众而言,此类形式的缺失容易导致观影体验乏味,甚至对影片核心内容产生理解偏差。从宣发策略观察,近年来好莱坞影片对华市场投入明显缩减,相较于《魔法坏女巫》在北美展开的密集线下活动及主创巡映,本片仅通过限量版海报与主创提前录制的宣传视频进行推广,这种宣传力度的差异直接削弱了观众的期待值。

从影院排片策略来看,影院经理在制定排片计划时通常优先选择上座率较高且片长较短的影片,以此优化票房收益。《魔法坏女巫》作为一部时长161分钟的电影,尽管上映初期获得较高认可度,但随着票房表现与排片量出现倒挂趋势,其后续排片占比明显下滑。

《魔法坏女巫》在中国内地上映后的冷清表现,折射出多重因素的交织影响。从文化传统差异切入,观众群体对歌舞类型、政治正确表达的接受阈值存在明显认知鸿溝,而发行方基于收益预期的保守策略,更通过宣发预算压缩与排片率下调进一步加剧了这一局面。对比北美市场,该片在本土已取得15.5亿美元票房,但在中国却面临票房低迷的境况。

回顾中国引进片市场,歌舞片的繁荣期已悄然远去。2017年《美女与野兽》以5.9亿票房创造纪录,成为近十年唯一突破十亿的歌舞类型作品。此后引进的《爱乐之城》(2.79亿)、《马戏之王》(1.01亿)均未能突破《美女与野兽》的票房天花板。值得注意的是,2023年上映的《小丑2》《海洋奇缘2》及《魔法坏女巫》等带有歌舞元素的影片,票房成绩均未达亿元门槛,凸显市场趋势的转变。

在国产歌舞片领域,创作困境同样显著。目前仅有《天台爱情》(1.19亿)和《燃野少年的天空》(1.61亿)实现破亿,其余作品如《华丽上班族》(4760万)《52赫兹,我爱你》(137.3万)等均未能突破盈利预期。这种中外市场对歌舞片的差异化反应,正倒逼行业重新思考类型片的创作路径与市场定位。

中国电影史上其实一直存在着戏曲电影的创作传统,其首部自主拍摄的电影《定军山》便以戏曲形式呈现。在随后的发展过程中,费穆、石挥等导演持续探索戏曲与电影的融合,而香港邵氏公司更是将戏曲题材影片作为重要创作方向,凭借其独特的艺术魅力和商业价值,在市场中取得了显著成绩。

令人遗憾的是,中国戏曲电影与美国好莱坞自《绿野仙踪》开篇的歌舞类型片呈现出显著差异。中国戏曲电影注重舞台表演与观众之间形成的清晰界限,其歌舞元素仅限于戏台场景,而非现实情境。而好莱坞的歌舞片自诞生之初便将歌舞融入日常生活场景,角色通过歌舞来传达情感并推动叙事发展。

从今年票房前十的影片来看,观众更倾向于选择具有较强故事性的喜剧作品,而非过分依赖形式感的类型片。一位资深制片人曾指出,歌舞片与中国观众的观赏需求存在差异,相较于复杂的视听形式,观众更期待通过影片获得情感共鸣与叙事体验。

在观众消费偏好影响下,歌舞片作为类型片长期处于市场空白状态。当前影视投资更倾向于选择受众接受度高的题材,导致歌舞片难以获得青睐。但此类影片并非完全没有突围空间。通过结合特定元素,如《热烈》中以街舞为核心展开的训练与表演场景,或《摆渡人》里陈奕迅演唱的原创歌曲《让我留在你身边》,既能满足观众对艺术表达的期待,又符合市场规律。这两部影片分别取得9.13亿和4.82亿的票房成绩,印证了歌舞元素与叙事结合的可行性。

实践表明中国观众并非无法接受电影中融入歌唱与舞蹈的元素,但关键在于构建符合叙事逻辑的歌舞场景与情节触发点。虽然好莱坞式的纯歌舞片模式难以直接复制,进口歌舞片仍可能面临本土市场的票房挑战,然而通过深入挖掘中国文化语境与审美特质,探索具有中国特色的歌舞叙事方式,逐步积累创作经验,中国电影产业终将孕育出契合本土审美的原创歌舞片,获得市场认可。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -