资讯分类

汉东省、京海市…国产犯罪剧片不爱用真实地名? -

来源:爱看影院iktv8人气:812更新:2025-09-09 16:50:07

国产犯罪题材影视作品中,常出现诸如汉东省、京海市等虚构的地域名称,而非直接使用真实地名。这种创作倾向背后,既有保护隐私和避免地域敏感的考量,也与增强戏剧冲突、构建独立世界观的需求有关。通过构建虚拟地理环境,创作者能够更灵活地设计案件走向,同时规避因使用真实地名可能引发的地域歧视或政治争议。此外,虚构地名还能降低制作成本,避免对具体地区的文化、社会结构进行真实还原带来的复杂性。

江州市、滨海市等地名似乎已成为国产犯罪题材影视作品中屡见不鲜的虚构标签,然而这些地名仅存于银幕与观众的想象空间,现实中并无对应的地理实体。这一现象虽看似滑稽,实则折射出更深层的创作困境。当下的影视市场正面临持续的生存压力,若创作者仍不断自我设限,通过刻意虚构或刻意避讳现实元素来束缚作品,最终只会让内容愈发僵化,进一步丧失观众黏性。本文旨在以微知著,借此现象引发对影视创作生态的深度思考。作者 | 愤怒的小毛毛 编辑|小白 排版 | 板牙 董越执导、黄晓明主演的《戴假发的人》已上线网络平台。影片上映初期,笔者曾亲临影院支持票房,并深入分析其票房表现背后的市场逻辑,相关内容可见《这两部罪案电影,为什么票房过千万都难?》。在观看该片后,除去外界对于剧情的讨论,笔者注意到一个值得关注的细节:影片通过江岸区保成路、南湖派出所、鄂A车牌等具体地理标识,以及武汉方言的生动运用,巧妙构建了具有真实感的叙事背景。

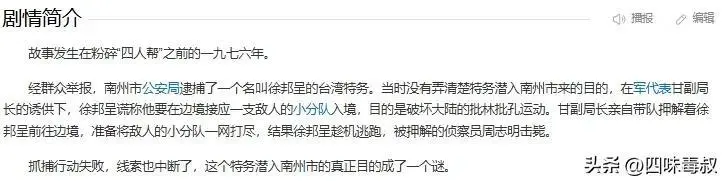

当注意到这些细节时,我忽然产生了一种新奇与震撼之感,进而引出了一个值得探讨的问题——如今,国产犯罪剧使用真实地名反而成为了一种难以实现的愿望。我国首部犯罪题材电视剧至今仍存在争议,而1987年播出的《便衣警察》早年间便采用了'南州市'这一虚构地名,为后来的创作惯例埋下伏笔。

犯罪题材电视剧《重案六组》于2001年首播,其故事背景首次明确设定在北京。

《重案六组》2003年,高群书执导的警匪经典《征服》的故事发生地为衡州市,原型其实在河北石家庄。《征服》2017年开播的现象级反腐剧《人民的名义》在汉东省京州市,2023年大火出圈的反黑刑侦剧《狂飙》则虚构出一个京海市。

《重案六组》2003年,高群书执导的警匪经典《征服》的故事发生地为衡州市,原型其实在河北石家庄。《征服》2017年开播的现象级反腐剧《人民的名义》在汉东省京州市,2023年大火出圈的反黑刑侦剧《狂飙》则虚构出一个京海市。

《人民的名义》是一部聚焦中国反腐败斗争的现实主义题材电视剧,通过复杂的人物关系和紧凑的剧情发展,深刻揭示了基层官场的生态与权力博弈。该剧以检察官侯亮平为核心人物,串联起多个纪检监察案件,展现了反腐工作者在面对利益诱惑和体制困境时的坚守与智慧,传递出法治精神与责任担当的时代强音。

《狂飙》《沉默的真相》(2020年)的故事背景设定在虚构的江潭市;《破冰行动》(2019年)中,东山市为虚构地名,其余如广州、中山、佛山、珠海、香港、澳门等地则为真实存在的城市。

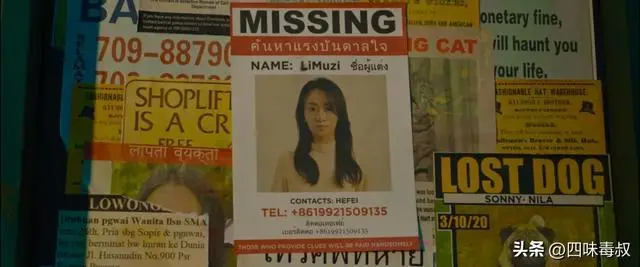

《沉默的真相》与《破冰行动》等影视作品均展现出类似的创作趋势。2021年推出的《扫黑・决不放弃》以全国扫黑除恶专项斗争为叙事背景,故事发生地设定在虚构的中江省奎州市。而陈思诚监制的东南亚犯罪题材系列电影,如《误杀》《误杀2》《消失的她》等,则通过跨地域创作将故事背景迁移至东南亚各国。

《消失的她》2023年的《涉过愤怒的海》《河边的错误》《孤注一掷》等片甚至直接模糊掉故事主要发生地的地名,只在剧情需要的地方嫁接真实的地名,如日本、江南、缅甸地区等。

《消失的她》2023年的《涉过愤怒的海》《河边的错误》《孤注一掷》等片甚至直接模糊掉故事主要发生地的地名,只在剧情需要的地方嫁接真实的地名,如日本、江南、缅甸地区等。

近年来,国产犯罪题材影视作品呈现出明显的“陈思诚”模式化倾向,其核心策略包含三大要素:借鉴成熟悬疑剧本框架;通过东南亚等非敏感区域设定规避审查限制;以特定社会情绪为叙事支点激发传播效应。这种创作路径虽在一定程度上保障了影视作品的市场表现,但深层次来看,刻意规避真实地名的设定已成为行业默认的创作规范。尽管创作者与监管机构普遍认同此举可减少地域争议风险,为情节构建和人物塑造提供更广阔空间,但需警惕这种过度规避可能带来的负面影响。以《失恋三十三天》中“黄小仙儿,恁个鳖孙”的争议性台词为例,此类表达曾引发特定地域观众的强烈反弹;更早的郭冬临小品《取钱》中“十个河南九个骗”的表述,甚至导致公众诉讼事件,折射出地域标签在影视创作中的敏感性。

当犯罪题材与现实地域产生关联时,其引发的社会审视尤为严苛。创作者担忧真实地名可能与社会阴暗面形成负面联想,进而影响区域旅游形象,甚至触发审查机制造成内容反复修改。这种风险规避意识源于对影视作品社会影响力的过度考量,却可能掩盖其作为艺术载体和商业产品的本质属性。若仅以避免地域争议为由,而舍弃对作品本质的考量,恐将陷入创作困境——这既违背了艺术创作应有的自由度,也可能限制了影视作品对社会现实的深度呈现。

然而,创作者仍担忧故事缺乏现实根基,故在叙事中悄然融入地域元素。这一做法既旨在增强影视作品的辨识度,也试图通过地域背景使故事气质更加统一。但最终,这种在地域与虚构之间的摇摆,反而让地理位置沦为一种不伦不类的存在。所谓地域性,本应有其独特价值,但谈及具体呈现时又难免顾虑重重。犯罪题材影视剧的核心应是探讨人性与社会问题,而非局限于某地的特殊事件。但这并不意味着地域背景不可取,毕竟特殊性亦可映射普遍性。以《戴假发的人》为例,将律师愤而杀人的剧情置于武汉,既未引发社会争议,也成功借助地域特色强化了叙事张力。

《南方车站的聚会》中多次出现紧张刺激的枪战场景,然而在现实中的武汉,观众却并未因此表现出过激反应。

过度警惕与敏感或许并非明智之举。虽然虚构赋予创作者更大的自由空间,使其能够灵活构建场景与人物关系,突破现实地理与社会背景的束缚,但影视创作仍需扎根于现实土壤。地域性不仅是文化表达的重要载体,更是城市形象塑造的关键元素。若因畏惧内外风险而刻意去除地域特征,那么将所有故事背景设定在异星世界岂不更彻底?然而,缺乏地域根基的作品又如何引发观众的文化共鸣?熟悉地名带来的亲切感往往成为观众与作品建立情感连接的起点。令人玩味的是,诸如“江州市”“滨海市”等地名,频频出现在国产犯罪题材的影视作品中,它们虽存在于银幕世界,却始终游离于现实之外。这种创作倾向虽小,却折射出更深层的问题:影视创作中的自我局限究竟发展到何种程度?

当前,中国影视行业正承受着前所未有的挑战。若创作者持续强化自我限制,构建创作壁垒,导致内容呈现陷入同质化窠臼,不仅难以突破市场瓶颈,更可能加速观众流失。本文旨在通过这一现象,引发对行业困境的深度思考,呼吁创作者在坚持艺术追求的同时,以更开放的姿态回应市场需求,推动内容创新与观众体验的双向升级。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -