资讯分类

上映一周票房仅400万!扑成大惨案的黄晓明犯罪新片,叶珂八卦是最大凶手吗? -

来源:爱看影院iktv8人气:429更新:2025-09-09 19:22:55

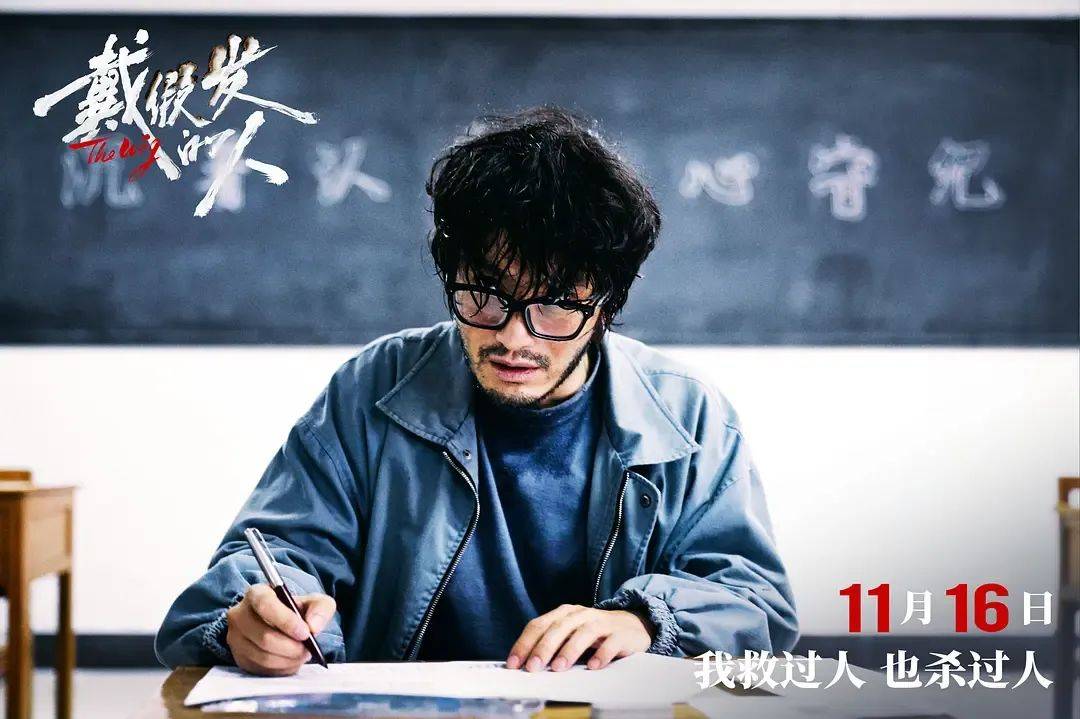

当女友叶珂的舆论风波持续发酵,网络上掀起的“珂学”热潮席卷全网时,黄晓明却未能借势获得相应关注。其主演的犯罪题材新片《戴假发的人》已于11月16日(上周六)上映,一周内票房仅突破400万元,预计全网票房将徘徊在500万元左右。这部制作成本高昂的影片,正悄然沦为2024年开年票房表现最差的影片之一。

对于黄晓明及导演董越(代表作《暴雪将至》)来说,当前面临的困境无疑是对他们艺术生涯的重大考验。令人遗憾的是,《戴假发的人》虽未达到商业大片的水准,却并非一部粗制滥造的作品。该片展现出鲜明的文学性与作者视角,尽管在叙事节奏与情节编排上存在争议,甚至被部分观众认为缺乏紧凑性,但其细腻而富有沉浸感的影像语言,以及蕴含历史厚重感与复杂人性描写的创作特质,仍可看出董越作为知识分子导演在细节打磨上的匠心独运与对现实的深刻批判。这些艺术追求,与七年前在东京国际电影节引发广泛关注的《暴雪将至》形成了跨越时间的呼应。

令人遗憾的是,前期积累的亮点因多重现实因素的制约,最终在作品中呈现出强烈的拼凑痕迹与频繁的逻辑漏洞,导致无论是媒体评价还是观众反馈均未达预期。而黄晓明为塑造灰度人物所付出的艰辛——包括减重三十斤与挑战秃发造型——也未能获得应有的认可,这种双向的失衡更显可惜。

《戴假发的人》是一部具有时代厚重感与心理层次的严肃题材作品,却因种种因素未能成为一部成功的商业片。故事以"挥之不去的过往"为核心线索,描绘了法律专业出身的孟中(黄晓明饰)在千禧年雨夜的堕落时刻。这位三次法考失利的大专生,在兼职出租车司机期间将压抑多年的苦闷与愤怒转嫁于醉酒乘客,导致严重后果,自此背负沉重心理包袱。二十年后,当孟中转型为以维护弱势群体权益著称的公益律师,在调查一桩少女猥亵案时,却意外发现自己的过去正被人追查。影片通过交错的时空叙事,深入剖析这位"带着污点的正义使者"内心的挣扎与蜕变。

毫不夸张地说,孟中的角色塑造令人不禁联想到《暴雪将至》中段奕宏饰演的余国伟——那个因执念而精神崩溃的底层人物。两者皆背负着出身带来的自我否定,渴望挣脱庸碌无能的标签,获得父亲与体制的认可,却在持续的精神压迫中走向极端,最终触犯道德底线。表面上,董越似乎在延续自己以往的创作风格与主题,但更需注意的是,《戴假发的人》这一故事最初源自他对几位挚友人生经历的艺术融合。影片中展现的,恰是市场经济浪潮中成长的"转轨一代"所共同经历的精神困境,那些在身份认同、价值追求与社会期待间挣扎的惶惑与焦虑,构成了特定时代群体心理的深刻镜像。

若将董越的两部作品相比较,《暴雪将至》聚焦下岗、转轨时期男性群体的失落感,这一主题在近年来同类题材作品层出不穷的背景下渐失新意;而《戴假发的人》则以"出身羞耻"为核心命题,成功触及叙事的边界。影片通过孟中爷爷在反右运动中的历史遭遇,揭示了家族命运的沉浮如何演变为代际创伤——父亲因家道中落而郁郁不得志,最终将全部期待寄托于儿子,形成令人窒息的"魔父"形象。这种高高在上的家族意识,既是压迫个体的精神重负,更折射出整个民族在历史变迁中的集体伤痕。

正因如此,《戴假发的人》所展现出的深刻内省与人文关怀,显然超越了常规犯罪类型片的范畴,彰显了导演在艺术层面的探索精神。影片的叙事结构采用非线性编排,通过"二十年前"与"当下"两个时空维度的交错剪辑,构建出犯罪青年孟中与救赎中年孟中之间的双重镜像。更值得注意的是,叙事者的声音在孟中与其发小赵四(陈传凯 饰)之间持续流转,形成独特的视角转换机制。

影片巧妙运用“孟中”这一角色名称象征“梦中”,通过将主角的脑内幻想与现实世界进行交错融合,使‘梦魇’主题在叙事形式上呈现出时空维度的延展性,同时创造出多重视角与解谜路径的开放格局。这种手法不仅体现在《暴雪将至》结尾对‘余国伟是否曾荣获劳模’的解读呈现出两种截然相反却自洽的逻辑可能性,也贯穿于《戴假发的人》中关于‘戴假发者是否已故’及‘其身份是否为魏娴(王影璐 饰)父亲’的悬疑设定。影片通过构建多重解读空间,使观众在揣摩剧情时产生主观判断的分歧,这种不确定性恰恰强化了作品深邃的悬疑氛围,成为其叙事张力的核心驱动力。

文本在开放性与复杂性层面展现出高度诚意,年代氛围的扎实还原涵盖物质与精神双重维度。对仿胶片摄影风格的考究运用,使影片构建出迷离散漫甚至带有一丝阴森氛围的现实感。影片在时间线编织、空间层次建构与人物心理刻画方面展现出精湛技艺,这些艺术维度的探索无疑是其核心价值所在。

然而,当我们将目光投向大众商业电影的属性时,主题深度、叙事创新及艺术氛围的营造终究只能作为点缀而非核心要素。在可理解性、逻辑严密性以及情节张力等类型片基础指标上,《戴假发的人》显然未达犯罪题材的基准要求,这种艺术追求与商业属性之间的张力构成了影片的独特定位。

《戴假发的人》中,孟中对"疑似当年死者之女"魏娴怀有赎罪动机,由此展开的亦真亦假的情感纠葛成为"二十年后"时间线的核心线索之一。然而影片最终呈现时,这段关系的逻辑链条出现断裂,情节发展落入"救风尘"式的俗套框架,构成明显叙事漏洞。关于孟中为何选择在二十年后才展开跟踪、魏娴得知真相后为何毫无怨怼,影片通过刻意模糊处理本应深入探讨的人物关系,反而导致故事完整性受损,省略手法在此沦为致命的剧本缺陷。

其次,为引发孟中梦魇的情节发展,影片必须设计一个知晓其秘密的最终反派角色,但最终这一角色竟是凭借孟中口述完整还原凶案细节的发小赵四。由此可见,整个逻辑链条存在明显漏洞,若以悬疑推理的严谨性为标准,显然未能达到较高水准。影片后期则陷入线索堆砌的困局,为凸显孟中当下的正直品格、反映社会阴暗面,再次启用"企业家性侵未成年女性"这一常见套路。经过《嘉年华》和《热搜》等作品的铺垫,这种老套设定已显陈旧。而最终孟中为女孩争取正义的情节则过于草率(仅凭污点证人口供即达成翻案),进一步拉低了观众对《戴假发的人》整体质量的评价。

关于影片存在的问题,是否应归咎于导演?答案显然并非非黑即白。《戴假发的人》早在2021年初便已完成首版拍摄,然而受多重因素影响,其正式上映时间一直被延后。有观点指向审查制度的限制,但导演本人曾坦言,原版剧本因‘缺乏商业价值’而遭到多方质疑,进而引发长达一年的修改进程。制作团队在2022年进行了补拍、重拍及大幅度调整,将投资人期待的‘更具市场吸引力’元素融入原作,其中便包括被广泛讨论的‘少女被性侵案’主线情节。尽管保留了原作的文艺气质,但过度的商业化改造导致剧情脉络错综复杂、逻辑漏洞频现。

从观众反馈来看,《戴假发的人》凭借"用脚投票"的票房低迷现象已显颓势,尽管目前尚未在各大平台公布评分,但猫淘购票平台的好评与差评比例失衡已透露端倪。该片被指节奏拖沓且刻意营造的神秘感,未能激发观众的解读兴趣,反而引发广泛不满与理解障碍。专业影评人认为,尽管导演在艺术追求上展现出较高水准,部分场景亦可见其才华与深度思考,但作为犯罪悬疑类型片,其叙事结构充斥着陈词滥调的冗余元素,相较《暴雪将至》的叙事简洁性与逻辑严密性,显然在整体品质上难以达到年度佳作的高度。

七年前段奕宏主演的《暴雪将至》所处的电影市场环境相较当下更为兴盛,即便背负"东京影帝获奖片"的光环与影迷期待,票房仍仅达2717万,这映射出董越作为导演的创作理念始终与主流市场保持距离。而在《戴假发的人》项目中,悲剧性结局早在初稿阶段便已注定,后期试图向商业路线靠拢所添加的市场迎合元素,反而导致作品陷入两难境地,这种"人祸"成为其失败的关键因素之一。

在宣发力度不足与主演形象受损的双重打击下,《戴假发的人》遭遇了负面因素的叠加。影片本身存在的“乏味”“冗长”“拼凑”等令人却步的缺点,加之冷档期导致的观众热情骤降,以及片名辨识度低、 Poster 被质疑借鉴《周处除三害》的争议,甚至有观点认为网红女友叶珂的负面舆论连累了黄晓明的路人缘。尽管这些原因在不同程度上成立,但作为一部成本中等、类型明确的商业电影,《戴假发的人》的票房失利显然超越了单一因素的解释范畴。

若将票房失利归因于宣传推广存在不足,至少影片拥有知名演员的加持,即便曝光度有限,也不应与缺乏资源的独立制作影片同日而语。首日排片比例达7.2%仍属合理区间;影片宣传物料创新不足,但作为一部融合悬疑反转的犯罪题材作品,本应具备一定的基础观众群。就市场反响而言,去年黄晓明主演的同类影片《最后的真相》口碑平平却斩获超5000万票房,可见类型本身仍有市场价值。至于网络舆论对影片的影响,虽不可否认存在负面效应,但面对海量社交媒体话题,真正了解《戴假发的人》片情的受众比例究竟几何?这种复杂局面难以简单梳理。影片的惨淡表现,某种程度上印证了当前影视市场的深层变化:除非具备超强明星效应或与特定类型高度契合,普通演员的票房号召力正逐渐式微,甚至难以起到市场保底作用。

若置于数年前,即便黄晓明身陷诸多负面舆论,即便《戴假发的人》因节奏拖沓而显得乏味,影片凭借明星效应与类型元素的组合,票房亦难跌出千万级门槛,且难以引发任何讨论(哪怕是吐槽)的舆论热度。而如今在明星号召力式微、话题效应凸显的影视市场中,负面舆论缠身的黄晓明正逐步沦为仅为网友提供谈资的‘公众人物’,而非真正的演员。影片因积压过久,错失了应对新市场环境的调整机会,其气质本就偏重文艺调性,缺乏大众吸引力,宣传策略亦缺乏具有引爆力的绝对卖点,只能将主演黄晓明作为唯一的宣传筹码强行推向前台。恰逢叶珂陷入舆论风波之际,即便营销方试图借势‘蹭’黑流量,亦未能有效引导对作品的正向关注,最终导致前期‘想看’热度与预售票房双双溃败。而《戴假发的人》最终撬动流量的手段,竟然是与影片毫无关联的摆拍式煽情——滑稽而无效。

黄晓明在《戴假发的人》中的表现值得肯定,其为角色进行的形象重塑体现了敬业精神。尽管影片整体票房表现未达预期,但相较于那些引发广泛关注的票房惨败案例,这种相对低调的失利反而更显克制。作为金鸡奖影帝,黄晓明的演技持续进步,其个人影响力和专业素养仍为市场所认可。导演团队在转型尝试中需谨慎权衡,影片的市场反响虽存在争议,但并未动摇黄晓明的演艺根基,他依然保有重塑事业的潜力和机会。

对于导演董越而言,这场风波的影响远比外界想象的更为深远。在近日的播客访谈中,他曾坦言若《戴假发的人》未能取得理想反响,其后续导演生涯或将面临严峻挑战——而如今看来,这番话似乎已成现实。面对市场反馈,他开始深思:自己一贯坚持的严肃文学性创作理念,以及克制绵长的叙事节奏,是否仍契合当下内地电影市场的期待?或许,转向更具商业性的精品网剧领域,才是突破困境的可行之道。

这一构想并非空穴来风。近年来,网剧领域相继诞生了《隐秘的角落》《平原上的摩西》《漫长的季节》等具备宏大叙事架构、浓厚时代气息、高水准影像制作与文学价值的悬疑佳作。相较于追求即时刺激的短平快叙事,篇幅较长的剧集更有利于展现创作者的个性表达,亦能更好地激活作品的长尾效应与持续影响力,这恰好契合了董越特有的创作节奏与叙事风格。

若将《暴雪将至》改编为六至十二集的网剧形式,其叙事节奏与人物塑造显然更契合长篇剧集的表达需求。凭借东京电影节获奖导演的金字招牌,搭配实力派演员阵容,这类改编不仅可行性高,甚至可能在豆瓣平台斩获比电影版7.0分更高的口碑成绩,进而成为流媒体平台「悬疑剧场」的标杆之作。反之,若《长久的季节》被强行压缩为院线电影体量,采用商业犯罪片的套路进行创作与宣发,或许会陷入叙事失衡的困境。董越若未来缺乏合适项目,将令人扼腕叹息,毕竟其创作潜力尚未得到充分释放。转型或许成为必由之路——前提是平台资本仍愿给予机会,且导演本人愿意调整创作姿态。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -