资讯分类

豆瓣遭质疑、各路评分乱战,逐渐与播剧热度分离的评分还有意义吗? -

来源:爱看影院iktv8人气:568更新:2025-09-10 00:43:03

近年来,豆瓣评分体系面临多方质疑,各平台评分竞争日益激烈,导致评分与影视播出热度逐渐脱钩。自去年起,“行业口碑通胀”现象已引发广泛讨论,公众对评分的信任度随之波动。今年,高分剧集的收视表现普遍不如预期,进一步凸显评分与实际热度之间的矛盾。与此同时,豆瓣等传统评分平台影响力下降,市场空白却催生了新一轮评分竞争,各平台纷纷推出自有评分系统,试图争夺用户注意力。

数据博弈实质上是话语权争夺的缩影。随着市场日益成熟,观众对作品真实口碑与大众反馈的重视程度持续攀升;然而在这一进程中,评分体系影响力的弱化正在引发行业链路的断裂危机,同时也暴露出价值创造的新机遇。如何在这一领域建立竞争优势,成为行业关注的焦点。在2023年度的口碑评估中,搜狐娱乐曾针对'豆瓣式困境'展开分析,指出当年国产剧豆瓣评分8分以上的作品达25部,刷新了五年来剧集市场的纪录,较2019年增长四倍;其中8.5分以上剧集更是达到11部。彼时热度与口碑倒挂的现象已愈发显著。在25部破8分剧集中,评分人数突破10万的有11部,达到20万的仅5部。制片人蟹蟹向搜狐娱乐表示,'至去年暑期末,市场仍处于内容升级的红利期,口碑转化效率较高。但从年末起,这一效率开始下滑,当前口碑与热度的关联性已显著降低。'相较去年依然活跃的剧集市场,今年豆瓣8分剧集的数量呈现下降趋势,整体播出表现也未能达到预期。

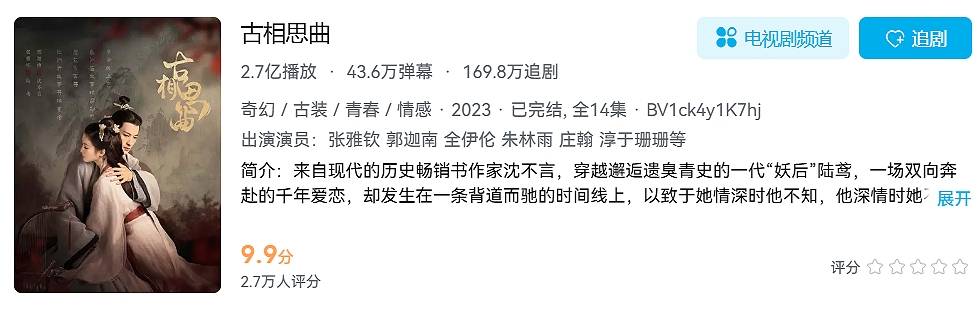

当前获得9分以上评分的剧集包括《山花烂漫时》《日光之城》,其中《山花烂漫时》斩获了近年来少见的9.5分高分;而8分以上的作品则有《我的阿勒泰》《唐朝诡事录之西行》《天行健》《春色寄情人》《大江大河之岁月如歌》等,此外《柳舟记》《边水往事》等剧在开播时也达到了8分以上。值得注意的是,这些剧集中尚未出现明显口碑转化为爆款的现象,例如《我的阿勒泰》《边水往事》虽然在播出期间口碑表现突出,且相较于制作成本已属难得的“黑马”,但难以确认其是否真正引发了广泛的观看热潮。

当豆瓣评分难以体现普遍观众意见,甚至存在与真实口碑偏差时,其对受众及影视行业的实际意义或将受到质疑。然而,豆瓣评分机制仍被视为剧集营销部门的重要工作内容。值得注意的是,当前多数剧集的豆瓣评分多在播出结束后才公布,理论上对剧集传播的即时影响较为有限;结合前文所述的口碑与热度倒挂现象,现有评价体系对剧集转化效果亦呈现边际递减趋势。在此背景下,行业仍需探讨豆瓣评分的现实价值。对此,影视营销从业者阿飞指出,豆瓣平台的剧集口碑具有多重意义:一方面,即便开播阶段未发布评分,评论区的维护仍至关重要,因其作为决策参考,大量用户会依据评论内容判断是否选择观看;另一方面,优质口碑可形成长期影响力,即使剧集热度随播出时间减弱,仍能积累持续的数据价值,为平台带来长远收益。他幽默地补充道,在当前互联网环境下,若十年后出现围绕高分剧如《天行健》的‘考古’热潮,或将不足为奇,届时这些剧集也可能成为平台的‘养老基金’。

豆瓣评分机制近年面临多方挑战,阿飞曾透露部分运作细节:"我们合作专业运营团队,他们掌握权重号与普通号资源,但实际仅权重号具备实际影响效果,单条评分费用普遍高于普通号两倍,约需40至50元。此外,粉丝群体也会参与协同操作。"对于市场热门剧集,评分操控难度较大,通常仅能在前期进行一定评论引导;但若作品口碑表现平平,评分人数稀少,则更容易被外部力量左右。

2015年,豆瓣创始人阿北在"豆瓣电影评分八问"中曾表示"存在水军,但评分难以被操控"。十年间,随着口碑数据日益成为行业关注焦点,营销机构与粉丝群体对评分系统的渗透愈发深入,这种变化正在动摇原有评分体系的独立性。媒体人Cecilia指出,这可称为"豆瓣式困境"。

从本质看,评分体系将用户主观体验转化为量化数据,这种转换本就容易引发多圈层用户的价值分歧。当个体情绪化评价成为影响评分的重要因素,数据的客观性便面临考验。而当前市场环境下,口碑直接关系资本收益,资本方对评分的干预已成必然趋势。

面对愈发热烈的质疑声,行业开始寻求新的口碑传播模式。这促使多家平台纷纷入场布局,其中微博在国庆档前夕(9月26日)公布"重塑电影大V推荐度计划"首批200位博主名单,重建其2017年启动的"大V推荐度"评分体系。该体系旨在构建类似豆瓣、IMDb的大众评价系统之外的专家评分维度,通过邀请媒体人及专业影评人发布专业意见,引导观众决策。然而这种新尝试同样遭遇质疑。

Cecilia指出,当前互联网讨论环境呈现出反权威特征,个人表达空间被显著拓展,这是一场话语权下放的传播变革。当个体声音被放大后,不同圈层间的观点冲突成为常态,很难形成统一共识。这种现象既反映了用户参与度的提升,也凸显了构建影视评价体系所面临的复杂挑战。

近年来,豆瓣引发的争议促使多家社交平台纷纷涉足评分体系的构建。当前国内评分平台主要分为三类:第一类为播出平台自建的评分系统,如B站;第二类则是电影票务平台的评分机制,这类评分主要与电影相关,对剧集影响较小;第三类则是社交平台,其中豆瓣、时光网等以影视受众为主的社区占据重要位置,而微博、小红书、知乎和虎扑等则更多依赖用户自发讨论形成评分。

据阿飞介绍,当前剧集传播普遍采用微博评分作为口碑参考,其原因主要有两点:首先,微博评分的快速反馈机制能够迅速反映观众热度;其次,该平台评分普遍较高,多数集中在8分以上区间,呈现出相对统一的评价态势。这与微博作为粉丝聚集地的特性密切相关,使其在评分话语权上占据重要地位。然而,知乎与虎扑等平台近期表示,其评分体系更贴近真实观众反馈。例如去年虎扑大学评分引发热议后,显著提升了其影视类评分的影响力。但需注意的是,受限于平台固有的受众画像及发言习惯,此类评分往往更容易产生争议。在受众观剧决策领域,各平台持续争夺着用户注意力的"权杖",却始终未能提供令观众满意的答案。这种评分体系的博弈,或可视为今年剧集市场整体热度下降的重要诱因之一。

在去年搜狐娱乐的观察中,当前电视剧市场呈现出新剧上架后初期热度不足的现象。尽管少数爆款剧集能在开播阶段迅速引发收视热潮,但多数作品却面临增长乏力的困境。这种变化源于观众获取信息渠道的转移——越来越多受众开始在短视频平台、小红书乃至社交媒体朋友圈中关注真实的观众反馈,而非传统媒体发布的数据统计或专业评价。

这种信息获取模式的转变正在重塑剧集的传播规律。当热播期成为决定招商合作与会员付费的核心窗口期时,观众却在短视频内容与社交讨论中形成了新的评判标准。虽然小红书等平台正尝试构建影视作品的传播话语权,但这种趋势反而加深了观众在信息筛选上的困惑,形成了一种良性的循环困局。

评分体系的激烈竞争背后,实则是各大平台争夺影视传播主导权的博弈。随着短视频内容对受众影响的加深,传统评分机制正逐渐失去其原有的引导价值。值得警惕的是,即便像《山花烂漫时》这样具有社会价值的优质剧集获得豆瓣9.5分的高评分,这种专业认可对实际播出效果的推动作用却显得微乎其微。

Cecilia进一步分析指出,当前或许正经历一种认知观念的变迁。过去十余年间,互联网行业奉行着大数据时代的理念,公众普遍信奉'数据不会说谎'的法则;然而在多年来的数据造假现象频发后,如今观众对各类数据统计的信任度已明显下滑。这种信任危机直接影响着评分体系作为口碑衡量标准的公信力。值得注意的是,被质疑的数据范畴已超出单纯评分维度。近年来随着流量艺人愈加重视实际成果,粉丝自发制作战绩图已成为行业常态,关于影视剧是否构成'爆款'的评判标准,传统数据指标正遭遇前所未有的挑战。这种质疑本质与'豆瓣式困境'呈现出相似的逻辑特征。

Cecilia指出,当前影视行业在报道过程中面临类似挑战,数据来源过于庞杂且缺乏统一标准。她提到,部分被行业采用的数据源曾引发过争议,这种不稳定性使得基于数据的报道难以获得广泛认可。她认为,对于高度依赖观众主观感受的行业,单纯依赖数据分析的模式可能逐渐失效。

相比之下,阿飞强调评分体系仍具有不可替代的价值。他指出,互联网时代的核心特征是信息传播的高效性,当前行业内存在的问题正在迫使观众回归传统的‘口耳相传’模式,但这种状况终究会改变。他主张建立基于互联网的口碑传播机制,认为这是行业走向常态化的关键基础。同时,他批评以短期热度为导向的口碑营销行为,认为这种做法实质上是透支行业信誉,而日趋理性的影视产业更应注重长期价值的积累。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -