资讯分类

《小巷人家》最狠的不是张阿妹也不是婆婆,庄家还有一位更厉害的 -

来源:爱看影院iktv8人气:573更新:2025-09-10 00:45:37

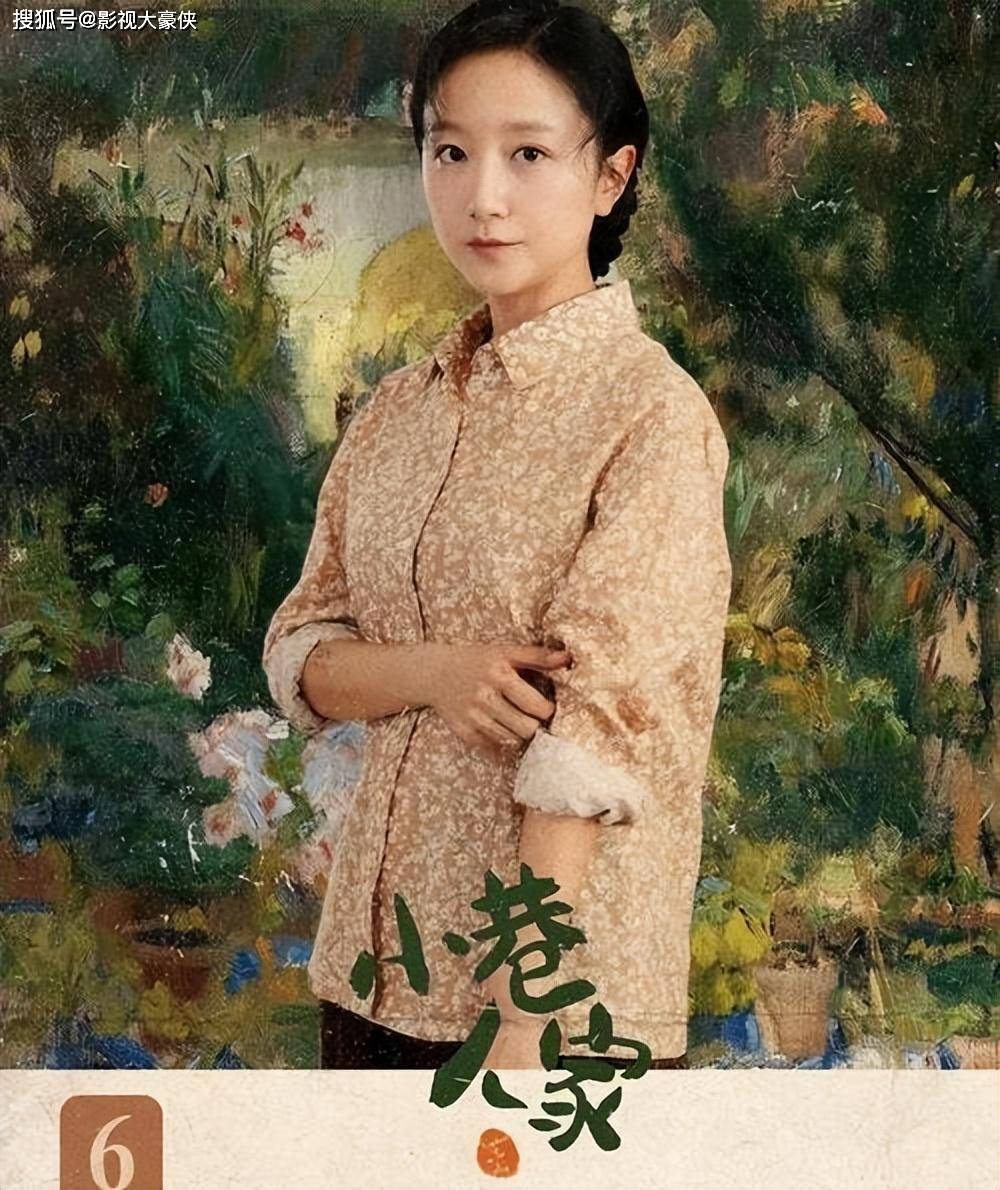

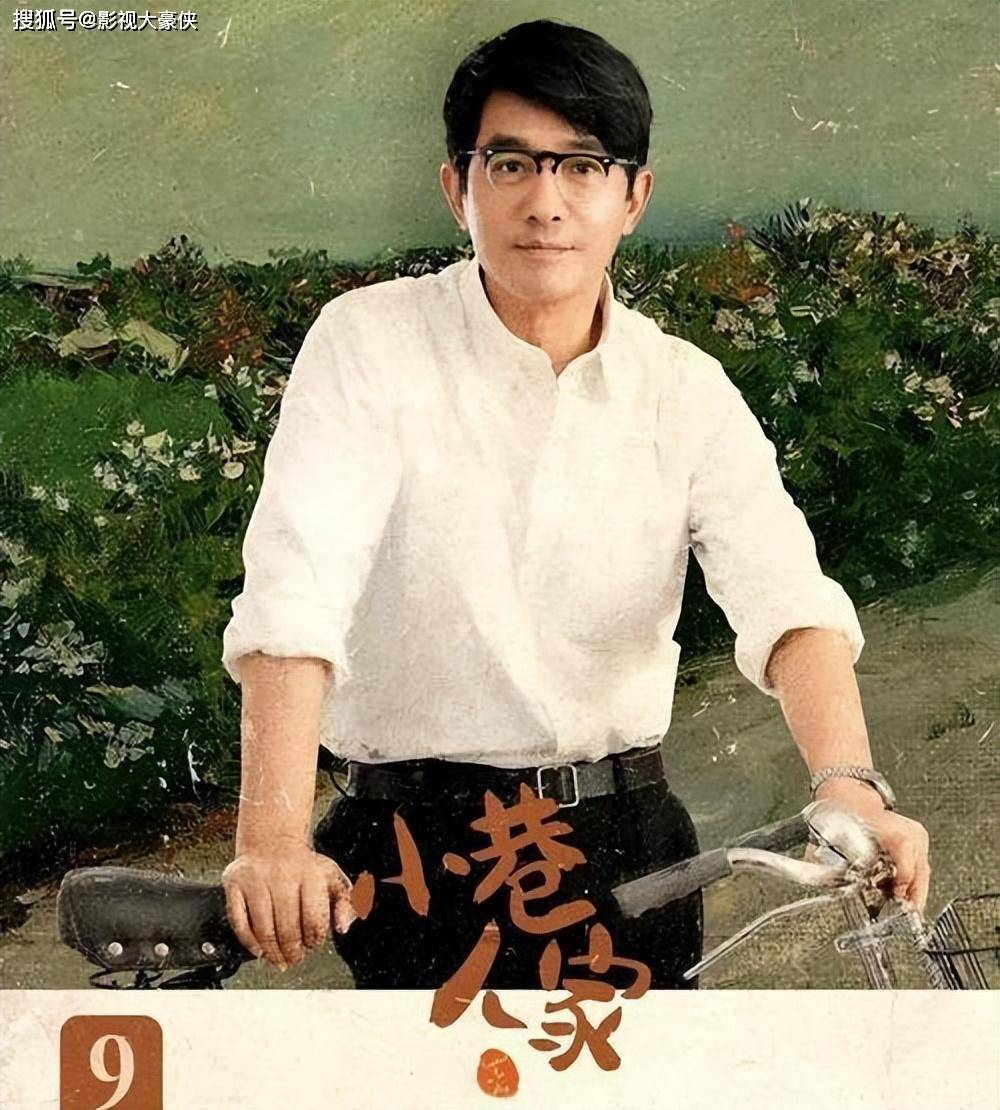

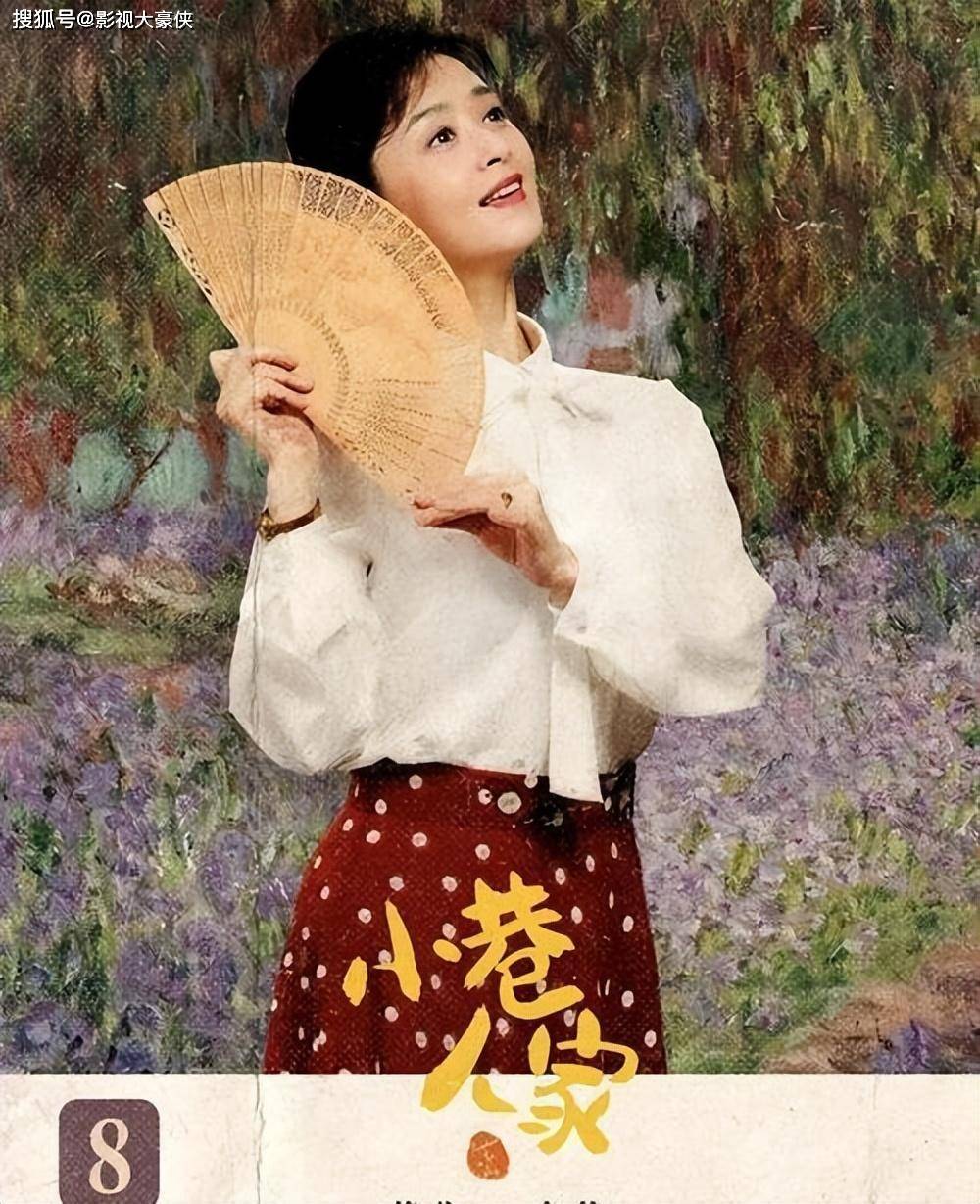

随着年底的到来,年代剧类型再次成为观众关注的焦点,湖南卫视在黄金时段推出的《小巷人家》尤为突出。该剧由张开宙担任导演,汇聚了闫妮、李光洁等资深演员,同时邀请了新生代实力派艺人加盟。这一强大的演员阵容自开播起便引发观众强烈期待,为作品增添了广泛关注的热度。

在《小巷人家》中,多处剧情深刻揭示了特定历史时期家庭结构的多维矛盾。其中,家庭重组这一主题尤为突出,老吴与张阿妹各自携带着不同背景的子女,在时代洪流中构建了新的家庭单元,展现了复杂的人际纠葛与情感纽带。

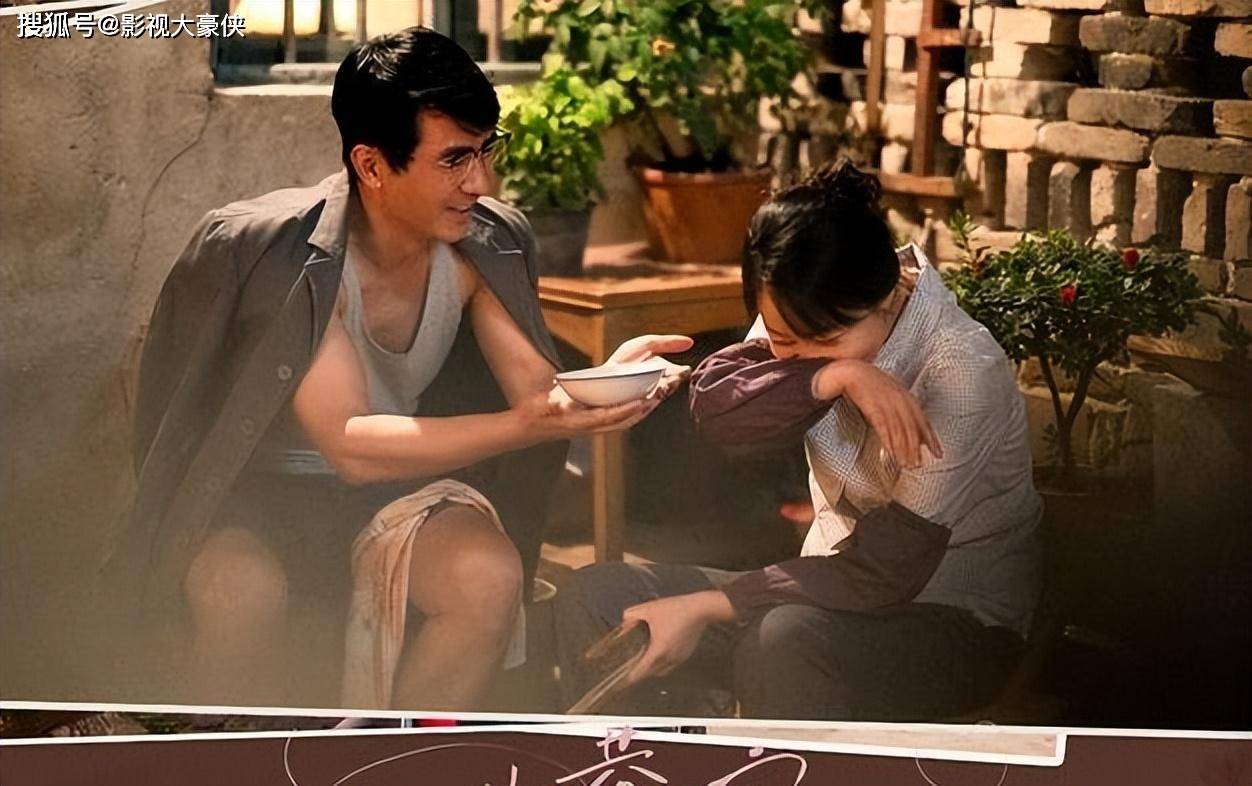

当新家庭结构形成后,种种矛盾纷争随之涌现,复杂的情感纠葛逐渐浮出水面。张阿妹对继女珊珊的态度始终冷若冰霜,母女间仿佛隔着无形的壁垒。

以家庭责任分配为例,这种明显的不公现象对珊珊的成长环境造成了深远影响。在家中,珊珊长期处于压抑的状态,不仅在餐桌上需要时刻留意继母的情绪变化,甚至连个人贴身衣物如内衣都难以自行处理,不得不依赖邻居的帮助才能满足基本需求。

对于一个孩子而言,这种处境何其艰难。随之而来的,便是对教育资源的激烈争夺。

珊珊的学业表现突出,理应拥有进入高中学习的机会。然而,张阿妹却多方阻挠,执意将珊珊送往中专院校。

从经济角度来看,这一选择背后存在重要考量。中专生在职业培训方面享有政策性补贴,而高中阶段的学费支出对家庭而言是一笔不小的经济压力。然而,若从长远发展角度审视,这种选择显然缺乏前瞻性。

老吴因将中专入学名额优先分配给亲生女儿小敏,而非儿子小军,引发了家庭内部的矛盾激化。张阿妹此举被部分人视为缺乏公允,其出发点在于为女儿争取更好的经济保障,却无意间忽视了儿子的发展机会。

剧中黄玲的婆婆堪称重男轻女现象的鲜明写照,其对待子女的偏见已达到令人震惊的程度,甚至引发了观众对传统观念的深刻反思。

她的女儿在家中连一张床都没有,而孙女则长期遭受体罚且缺乏应有的关爱。一个令人痛心的场景尤为引人关注:孙女被迫在餐桌旁过夜。

婆婆对孙子总是偏爱有加,展现出明显的偏袒倾向,这种遇强则弱、对弱势群体缺乏公正的行为令人深感愤慨。尽管重男轻女的观念在特定历史时期较为常见,但目睹此类家庭关系中的不公现象仍会引发强烈的情感共鸣。

关于庄家老三赶美这一人物,其成长背景颇具特点。此人自幼备受溺爱,缺乏独立生存能力,习惯性地依赖家族提供的资源与支持,在个人发展上未能展现出显著才能。

她的行为始终体现出深刻的自私本性。通过推卸应尽的责任,让妹妹代为承担下乡任务,却在毫无愧疚的情况下接替了母亲的工作,这种做法引发了诸多争议。

她在家庭关系中表现出明显的依赖性,长期依靠兄嫂的经济支持,对父母缺乏基本的尊重,常以强势态度要求他人服务。同时,她对待侄子表现出情感冷漠,甚至存在将抚养责任转嫁给兄长的倾向,这种行为模式反映出个人责任感的缺失。

此类行为暴露了家庭内部的结构性不公,以及跨阶层的剥削问题,实属极其自私的表现。然而,这部剧在揭示社会矛盾的同时,也展现了人性温暖的另一面,不能一概而论。

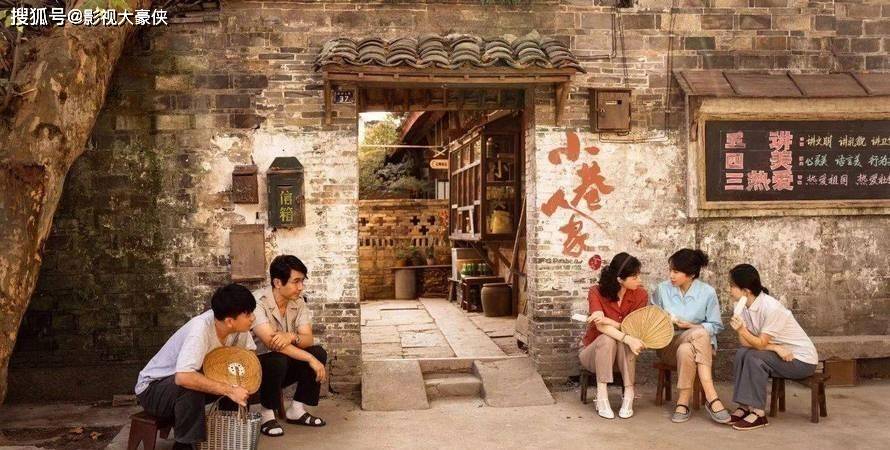

尽管家庭内部纷争不断,但小巷中的邻里关系却依然充满温情。小院内的人际关系和睦融洽,邻里间彼此照应、互帮互助。

这犹如黑暗中的一束光,彰显了人性的温暖。该剧通过多个家庭的叙事,深刻揭示了时代变迁中普通民众所面临的生存挑战与情感纽带。

《小巷人家》通过细腻的叙事,深刻呈现了人性的多面性与社会风貌的缩影,展现出非凡的现实主义力量。在我看来,这部剧不仅是对时代变迁的生动记录,更蕴含着对人性与社会关系的深刻思考,具有强烈的艺术感染力和现实意义。

这部作品已超越传统年代情感剧的范畴,通过家庭故事对现实社会进行深入探讨。在亲密关系的构建中,公平的对待与真挚的关怀始终是维系情感的核心纽带。

以张阿妹与珊珊的案例为例,可见公平原则在家庭教育中的重要性。若家庭成员间缺乏公正对待,将对孩子的价值观塑造产生深远负面影响。同样,赶美的行为也反映出责任感的缺失,其一味谋取私利、忽视家庭义务的倾向,显然违背了应有的家庭伦理。

在家庭生活中,我们应当更多地承担责任,学会体谅他人的处境。这部剧所展现的家庭矛盾,实际上在许多现实家庭中都能找到共鸣点,它促使我们重新思考自身在家庭关系中的角色,努力实现对每位成员的平等关怀,用爱心维系亲情纽带,而非一味关注自身需求。

同时,个人在家庭中应肩负相应的责任,在社会中也需展现出应有的担当。该作品借助这些情节向我们揭示,人性具有矛盾性,既包含自私的本能,也蕴含善良的可能。

弘扬善良、摒弃自私是构建和谐家庭与社会的基石。在社会不断发展演变的进程中,我们既要灵活应对变化,更要坚守那些承载文明传承的核心价值观。

在当时的社会背景下,诸多家庭迫于经济负担,往往不得不做出一些现今看来颇具争议的抉择,例如选择不让孩子继续接受高中教育。这种现象深刻揭示了特定历史时期社会经济条件对家庭教育决策产生的深远影响。

尽管物质生活水平显著提高,但教育领域仍然存在诸如家庭冲突和资源配置不均等问题。《小巷人家》犹如一面镜子,既映照出历史的轨迹,也促使我们反思当下的教育困境。

我们应当从这些故事中汲取智慧,无论在家庭关系中还是社会交往中,都应秉持公平正义、满怀关爱之心、勇于承担责任的态度。唯有如此,方能有效预防家庭矛盾的激化,同时推动社会向更和谐的方向迈进。

每个家庭作为社会的基本单元,其稳固发展直接关系到整个社会机体的健康。这部剧通过呈现多元家庭关系中的矛盾与困境,实质上为我们揭示了维护家庭纽带与传承核心价值观的重要性。

此外,剧中所展现的重男轻女现象引发深刻反思。尽管当代社会已较以往有所减少,但需注意到某些地区仍可能存有此类现象。

这种针对女性的偏见在现实中尤为突出,以《小欢喜》中黄玲婆婆的孙女为例,其在封闭环境中成长所承受的心理压力与身体创伤,正是社会性别刻板印象的具象体现。我们亟需重塑社会认知,推动性别平等理念深入各个领域,确保女性在家庭责任与社会参与之间获得与男性同等的权益保障与发展空间。

唯有家庭和睦,才能推动社会的持续发展。《小巷人家》以家庭故事为载体,通过细腻的笔触描绘出社会的多维图景,旨在唤起读者对现实问题的关注与思考,并激发改变的意愿,从而引领人们共同追寻更美好的生活。

此外,剧中邻里间的真挚情感同样令人动容。在家庭纠纷频发的背景下,周边居民仍能彼此扶持,展现了社区互助的美好画卷。

由此可见,在社区或更广泛的社会层面,人与人之间的彼此关怀具有不可替代的价值。随着城市化进程的推进,越来越多的人选择居住在高层建筑中,这种居住模式在便利生活的同时,也导致了邻里之间情感联结的逐渐减弱。

借鉴剧中“小巷人家”的温暖互动,我们应主动与邻里建立联系,传递关怀与善意。在日常生活中,街坊邻里的温情脉脉或许能成为化解困境的助力,当生活出现波澜时,这份情谊也许会成为最坚实的后盾。

邻里间的和睦氛围是凝聚社会关系的重要基石。《小巷人家》以多线叙事方式呈现的家族变迁史,不仅展现了特定历史时期家庭生活的复杂图景,更通过温情脉脉的日常互动,引发观众对当代人际关系的深刻反思。

期待未来涌现更多具有深度内涵的影视作品,以真实反映当代社会生活,激发观众对自我和社会的思考,推动社会不断前行。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -