资讯分类

梁朝伟的深情,一半来自于这 -

来源:爱看影院iktv8人气:994更新:2025-09-10 01:50:38

日前,Sir在浏览社交媒体时被一张动图深深吸引。画面中梁朝伟身着正装,双手捧起奖杯置于胸前,神情庄重地站立着,目光环顾四周,迎接媒体的镜头捕捉。而镜头后的刘嘉玲则静立其侧,佩戴墨镜的面庞下,眼神专注地凝视着前方,仿佛在默默见证这一刻。

有网友形容,这种氛围恰似过年期间在表演才艺时,背后始终萦绕着母亲关切注视的温度。

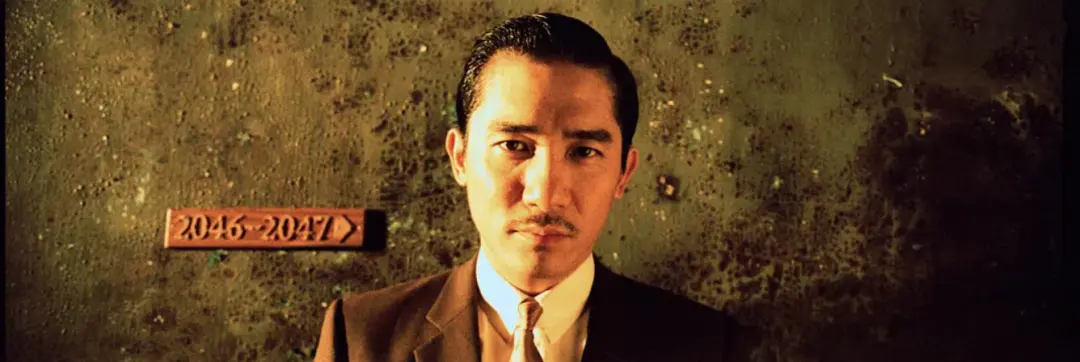

刘嘉玲的骄傲源于她的丈夫荣获威尼斯电影节终身成就奖,这一殊荣作为华人演员的里程碑式突破,短时间内恐怕无人能企及。然而,真正令人心折的却是李安在颁奖时对梁朝伟的评价:他的表演成就无可置疑,因为任何影片在与他的演绎相遇后都会产生质的飞跃。在李安看来,梁朝伟堪称导演心中理想化的演员,其凝视能传递超越语言的情感力量,一个眼神的分量,往往胜过无数演员的台词演绎。这种对‘眼神’的极致推崇,看似是业内常见的赞誉,实则精准捕捉了梁朝伟表演的本质——以凝视为媒介,唤醒观众内心最深层的共鸣与想象。

然而,在"习以为常"的评价背后,我们是否将那些复杂的论证过程过于简化?是否因此误解了梁朝伟被众多导演推崇的深层原因?再回到李安的评价:"他的表演比许多演员的独白更加丰富"。确实,这并非关于"会不会说话"的评判,而是强调"表达得更加深刻"。这正是梁朝伟最令人惊艳之处。那么,这种"更加丰富"究竟源自何处?是难以言表的情感层次?还是未被展现的隐秘世界?唯有厘清这一点,才能真正理解梁朝伟艺术魅力的核心所在。01不妨从一部常被忽视的电影切入。1994年,王家卫带着耗时一年的《东邪西毒》素材重返香港,陷入创作困境。当时,他凝视着窗外的都市夜景,萌生了拍摄一部轻松作品的想法。于是,在《东邪西毒》之前,《重庆森林》得以完成并上映。

尽管《重庆森林》在豆瓣获得了8.8分的高分,却仍有许多人认为其"不重要"。究其原因,或许只因影片缺乏"野心"。于王家卫而言,经历长达一年的拍摄艰辛后,他仅将其视作一个轻松明快的小品作品;至于梁朝伟,则在极短的时间内接到角色,仅用十余天完成拍摄。然而,当年金马奖的舞台上,他却凭借这一角色斩获了人生首个影帝头衔。诚然,这个看似简单的角色,背后蕴含着复杂的叙事层次。若聚焦影片结尾处阿菲为663书写登机牌的镜头,其深邃的凝视中既包含专注,又暗藏玩味;既流露出热切,又透出压抑。这种深情与欲望交织的眼神,既展现出痴迷的特质,又隐含着高高在上的征服欲,令人难以抗拒。

但故事的表层之下或许还藏着更深的意蕴。王菲饰演的阿菲初登场时在街角小吃店打工,遇见前来购买厨师沙拉的警察663,两人之间暗涌的情愫远比镜头里展现的更为复杂。当663试图邀约时,她却选择转身踏上空姐的职业道路,带着那张亲手绘制的登机证飞往加州。一年后的重逢场景中,阿菲重返故地却已物是人非——663不仅收购了店铺,更在提及那张字迹模糊的登机证时,让阿菲主动提出重写。这种情感的递进在普通演员眼中或许只需传递“含情脉脉”的表象即可,但梁朝伟的演绎却在三分钟的对峙镜头中,用持续的眼神追踪诠释了另一种深度。即便在转身取物的瞬间,他的目光仍不舍得离开,让眼神在动作之后继续延展,这种近乎执着的注视远比身体语言更深刻地传达了情感的重量。

一种奇异的违和感悄然浮现。阿菲执起纸笔,提笔时手指微微发颤。他的目光逐渐凝聚成锐利的光束,精准锁定她的面部轮廓,仿佛要将每一寸肌肤的纹理都刻入纸面。

她轻声问他:"你想去哪儿?"他并未立刻回应,目光依旧锁定在她身上,神情略显复杂地思索着如何作答。片刻后,他随意道:"随便,你决定就行。"此刻,他的眼神悄然变化,虽仍在注视,却在微微抬起的眉眼间透出几分松弛,目光的重量似乎减轻了。说话的语气也随之变得柔和,带着几分调侃的意味。

此刻,他所诠释的不仅是当下的情境,更牵涉到过往的纠葛——这会儿,他与阿菲之间既非亲密无间的情侣,亦非志同道合的挚友,只是一对曾经有过若即若离交集的男女。感情尚未真正同步,便再次被时光阻隔,此刻重逢的微妙感被刻意保留。阿菲此行不过是短暂停留,次日清晨便要启程前往加州。两人的未来仍悬而未决。于是,那些在亲友间习以为常的轻描淡写回应,此刻却承载着别样的深意。"你说去哪就去哪"这句看似随意的话语,既暗示着即将开启的感情旅程,又被他忽然变得疏离的眼神与语气稀释,令人难以分辨其中的真情分量。对于这段关系而言,这样的叙事处理恰如其分,毕竟无人能预知感情的最终走向。但若仅仅停留于合理范畴,便失其精髓。那双错位的眼眸背后,潜藏着超越剧本设定的微妙情绪,这正是故事最动人的地方。

不仅‘人设’已然成型,连那份心不在焉的神态也透着不寻常。她回应后,他迅速转换话题问道:“吃不吃东西?”这句看似随意的寒暄,实则暗含深意。此刻他眼中不再有先前的疏离,反而多了几分专注,仿佛这句话是重新点燃对话的火种。

眼神的错位,往往暗含着一种隐藏,这是人类本能的情感掩饰机制。当个体对环境产生戒备,或担忧过度情绪暴露可能带来的伤害时,会不自觉地通过目光传达来构建心理防线。正如在忧虑时刻保持平静,在失落时刻强装笑容,这种反差恰恰折射出人性最真实的面向。Sir认为这种细腻的情感表达并非源自王家卫原初剧本,因为《重庆森林》中其他三位主角的表演都彰显出演员对角色的独特解读。因此,影片最终呈现的效果,更多是梁朝伟个人艺术理解的自然流露。正因如此,即便这只是一个风格化的片段,当年金马奖与金像奖仍不约而同将最佳男主角桂冠授予他。这份荣誉不仅源于精湛的演技,更在于那些充满张力的眼神中,蕴含着超越剧本的独立精神世界。这些细微的表演差异,有时甚至超出了剧本设定的范畴。

这种差异源于角色内在驱动力的本质区别。在《暗花》中,人物处于被动境地,因此产生反抗意识;而在《伤城》里,主导型角色更倾向于权衡利弊。梁朝伟的表演超越了表面的暴力行为,展现出角色背后完整的故事脉络。相较于其他演员,他在角色塑造中的特质更为鲜明。以《暗花》为例,他与刘青云分别演绎黑警阿琛与杀手耀东。两人自认为比对方更具智慧,实则皆为黑帮老大的棋子。刘青云的眼神透露出亡命徒的特质,在被押送离开的车内戏中,他以冷静姿态面对警察,先是若有所思地凝视逝者,随后流露出玩味神情。这种极致的理性克制,使他的表现区别于小丑式的扭曲快感,展现出纯粹的非人属性。

梁朝伟的眼神始终保持着一种深藏不露的克制,在得知被耀东陷害后,他选择现身监狱与之正面交锋。即便面对铁窗,他的面容依旧沉稳如常,但与刘青云同样冷峻的外表相比,前者展现出的并非单纯的狠厉,而是在狠毒之上更添一层难以察觉的阴郁。这种眼神中暗藏的焦虑与恐惧,恰如刀锋下的暗流,更令人不寒而栗。

与刘青云饰演的角色相较,梁朝伟的角色更具叙事张力。尽管剧本仅交代其为地方黑警,但角色本身已暗含复杂维度——游走在灰色地带的执法者必然需要坚韧的意志、冷酷的手段与严密的自我管控。这些特质无法通过台词直接表达,必须由演员以精准的肢体语言和微表情传递。这引发一个核心问题:为何梁朝伟的表演能突破常规?张颂文曾提出"演不准确就是准确,演太准确就是不准确"的表演哲学,但梁朝伟的诠释显然超越了方法论范畴。作为典型的体验派演员,他自述幼年常以镜子为伴自言自语,这种习惯或许塑造了其独特的表演特质:既能通过凝视自我实现深度的心理投射,又能在专注中捕捉到角色内心那些难以言说的矛盾。这种对内在真实的探求,使他在表演中展现出超越剧本的层次感。值得注意的是,即便在《金手指》与伊尔蒂科·茵叶蒂的《寂静的朋友》这两个迥异的影视作品中,梁朝伟的准备方式始终如一。前者通过研究诈骗犯罪案例积累角色经验,后者则耗时八个月系统学习相关知识,甚至戏称"已与香港神经科学界诸位专家熟识"。这种近乎偏执的沉浸式准备,正是为了实现角色的完全转化。唯有真正成为角色,才能在虚构时空里获得真实的生命力,让每一个眼神和动作都承载着特定的时代背景与生活逻辑。此过程充满挑战,相较于依赖技术的表演体系,它更考验演员的内心世界。某种程度上,这甚至可视为一种艰难的自我剥离——梁朝伟的面容本身即蕴含矛盾美学:高挺的山根与流畅的鼻背下,微微宽厚的鼻翼赋予角色人性化的温度;宽阔的眼头与下垂的眼尾,既承载着锐利的洞察力,又流露出深沉的忧郁气质。这种复杂的面部特征使他的表演既能展现角色的外在表象,又能隐藏其内在矛盾,形成极具欺骗性的戏剧张力。

正因如此,导演们倾向于将更深层次的复杂性赋予他,尤其是“脆弱”这一特质。这迫使他不断深入那些充满脆弱的人生境遇,化身成为他人,却在过程中撕裂自我。

正如李安所言,他拥有将观众引向无限想象的"灵魂",也具备敢于暴露内心脆弱的勇气,这正是梁朝伟眼中能映照出浩瀚世界的根源。然而,这种特质同样成为他难以摆脱角色困境的桎梏。03 重看开篇的场景时,不禁会产生疑问:为何存在如此鲜明的反差?一位演员能在镜头前肆意挥洒情感,精准诠释复杂心理,却在现实生活中流露出迷茫无助的特质,这正是我们常说的"社交恐惧"。或许,这种矛盾与他的表演哲学密不可分——体验派演员要求每个角色都"上身"般融入自我,通过深度代入塑造立体的人物形象。但正如俗语所说"请神容易送神难",当角色的印记深深烙印在身心之上时,又如何轻易抽离?一个侧面的印证来自梁朝伟谈及"是否爱上女搭档"的对话,他暗示同一行为在不同时空背景下会产生迥异的情感重量,就像在太空与地球的差异,情感或许真实,但脱离语境便成虚幻。这种"爱"并非绝对,恰如佛教所言的相对真理与终极真理之别。

来源:微博@牯岭街少女 但问题在于,真的能够清晰地区分角色吗?当年梁朝伟拍摄《2046》时,尽管反复尝试,内心却始终无法摆脱《花样年华》中周慕云的形象,导致他感觉自己在饰演"他人"。为突破这种角色困境,他最终向王家卫提出添加一抹小胡子的请求,通过物理外貌的改变来制造陌生感。

所以你看,他所说的“区分法”,更像是将角色暂时搁置而非彻底剔除。当身体里沉淀的角色越来越多时,某个瞬间,若传来一声熟悉的呼唤,那些曾经的影子便会不期而至。有这样一个故事:张国荣离世后,一位女粉丝曾在梁朝伟内地演出的现场,用一段过往的台词唤醒了他的记忆。当时粉丝们高呼“梁朝伟”“梁朝伟”,他始终未有明显反应,直到她哽咽着喊出:“黎耀辉,你还记不记得何宝荣?”他猛然驻足,目光投向她所在的方向,微微点头后便匆匆离去。这个情节虽无确凿依据,却令人深信不疑。因为你能在他饰演的每个角色中看到梁朝伟的身影,也能在梁朝伟身上寻到所有角色的痕迹。

没错,无论时光如何流转,那些角色始终“活着”。从黎耀辉到周慕云,从林文清到易先生,他们从未真正离开过我们的记忆。因此,当人们追问梁朝伟为何常显“社恐”时,或许正因他的灵魂中栖居着太多人的影子,不愿再背负“明星偶像”的符号,转而渴望回归最初的自我,以最纯粹的姿态存在?也或许,正是通过角色不断暴露内心的脆弱,使他在面对公众审视时,产生一种被剥离本真的不安?虽然这一切始终笼罩在谜团中,但可以肯定的是,当梁朝伟为导演与观众构筑出无限想象的电影世界时,他也在无形中限制了属于自己的疆域。

那些被大众津津乐道的“奇闻趣事”——跑去伦敦喂鸽子、在日本街头骑车——恰似一面镜子,映照出他极低的社交需求。或许如今的他,不再执着于情感的索取,而是渴望以平和的方式度过余生。然而,香港电影式微之后,承载“港岛氛围”象征的梁朝伟,因这份过度低调的公众形象,竟不自觉地与主流情绪产生了共鸣。这种共鸣,与时间形成了微妙的共振。

但喧嚣之下,又有谁真正关注过“梁朝伟”这个人本身?就像最近NewJeans MV引发的热搜争议,有人视之为荣耀加身,有人认为不过是顺水推舟。当众人争论不休时,他们争论的是否仍是梁朝伟?不,争论的不过是这个名字所承载的光环与符号。这种对标签的追逐,早已偏离了对人物真实的探寻。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -