资讯分类

封杀这女神,是内娱“最大的笑话” -

来源:爱看影院iktv8人气:67更新:2025-09-10 03:28:49

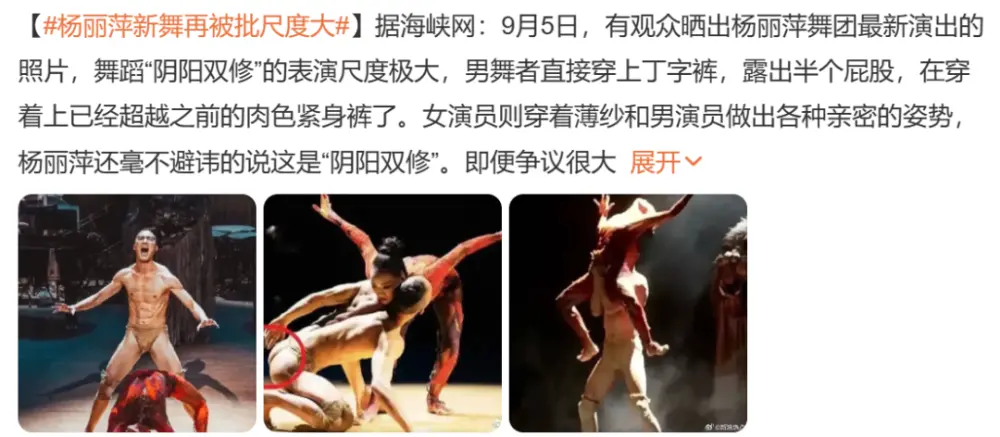

近日,杨丽萍的舞蹈团因新作《春之祭》再度引发争议。有观众在社交平台分享的演出剧照中,发现男舞者穿着丁字裤,下半身部位暴露在外。此举引发大量网友批评,认为表演尺度过界,并有人质疑演出内容涉嫌色情。

杨丽萍此前已不止一次面临相关争议。其编导的舞剧《孔雀》曾因舞者服装设计及肢体互动引发讨论,尽管主创团队曾公开回应,但未能平息舆论。部分网友持续表达不满,甚至多次呼吁对杨丽萍进行封杀。

过往几次,笔者仅认为这些言论令人费解。舞台剧作为经过严格审核的艺术形式,官方未提出异议,却有网友自发扮演起道德评判者的角色。更令人质疑的是,这些声音中恐怕少有人亲临现场观演。尽管杨丽萍的舞剧常因热度出现购票困难,但单场观众数量不过千余人。大量网络批判,大概率源自特定角度与瞬间拍摄的影像,便对整场演出贴上「低俗」「色情」标签。连续多次针对杨丽萍的过度解读,使笔者不禁思考:这其中是否存在刻意引导的可能?是否如《奥本海默》所展现的那样,暗藏有心人操控舆论的痕迹?

近年来,网络道德标兵对多位公众人物展开舆论攻势,杨丽萍作为被关注的对象之一,其艺术创作屡遭质疑。随着「扫黄」运动持续升温,道德评判的标准逐渐模糊。此次,鱼叔选择不再沉默,公开为杨丽萍发声。他指出,网络环境日益恶化,公众对艺术的理解存在偏差。杨丽萍曾多次就争议作出解释,例如在《孔雀》舞蹈被批评过于暴露时,她明确表示男演员实际穿着肉色紧身衣,而网上流传的图片存在人为打码。她强调舞蹈中的亲密动作源于艺术表达,尤其是《孔雀》中最难的片段,需要舞者以极致的肢体语言展现孔雀的生死别离。她曾坦言:「这段舞蹈是我最喜欢的,也是最难的,没有其他装饰,演员必须通过身体和肢体语言完成表演。」

然而,网友的质疑并未止步。部分人甚至批评其缺乏羞耻感,认为她为艺术表现而逾越了社会伦理的边界。「仅仅因为艺术?」这一说法背后,折射出公众对传统审美与现代艺术表达之间矛盾的持续关注。回溯两个月前,杨丽萍的得意门生也曾因一段孔雀舞视频卷入争议,被指称存在不当肢体接触。即便通过图片说明动作来源试图澄清,仍未能扭转舆论走向。

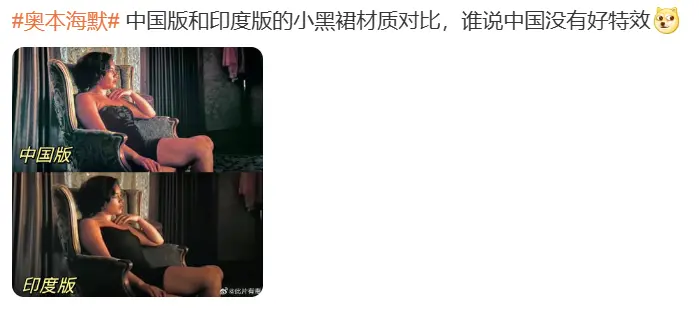

回顾近年来频繁出现的「扫黄行动」,不难发现网民群体对杨丽萍的批判早已预设了固定框架。除「涉黄」指控外,舆论更将其归入三重负面标签:不育之罪、人设造假、指甲过长。三年前,61岁的杨丽萍在吃火锅视频中展现的松弛状态,竟被网友质问「一个女人最大的失败是没一个儿女」,此类评论获得数万点赞后迅速发酵。其特立独行的生活姿态本就饱受争议,但媒体对其「旁观者」人设的强化,使她自述的「看树生长、看河水流淌」等感悟被误读为与世隔绝的象征。而早年为控制体形节食的传闻,更被部分网友曲解为素食宣言,导致她吃烤肉的视频遭无端质疑。值得注意的是,64岁的杨丽萍早已淡出一线演出,诸多公开视频中其饮食习惯与公众认知存在明显反差。更荒诞的是,网友对其指甲长度的关注竟引发「是否需他人协助如厕」的恶意揣测,借助虚假信息形成对艺术家的道德审判。此次围猎并非个例,影视圈中诸如《奥本海默》小黑裙的改编争议同样显著。内地版本对裸露镜头的遮挡处理,使本就灵性的服饰设计被过度解读,与印度版的对比更凸显国产特效技术的突破。这些舆论事件折射出的,是对公众人物过度消费的畸形生态。

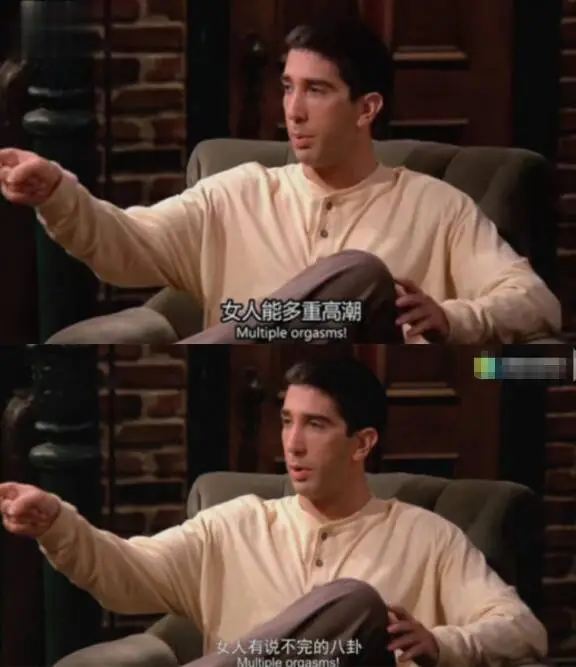

从《水形物语》到《奥本海默》,这套黑裙的制作愈发精良,穿戴方式也日趋严密。隐晦的尺度处理既无法被看见,也难以被言说。去年,某国内平台在引进《老友记》时引发了争议,不仅删除了与LGBT相关的剧情片段,甚至对涉及成人内容的台词进行了大幅篡改。更令人意外的是,早在2020年便有视频平台曾推出过未删减版本,这种前后矛盾的处理方式凸显了内容审查标准的不确定性。

不可否认,总有人对此持轻慢态度,认为「不过是两性之间的情节,删了就完事」。然而,粗暴的删改与隐去行为终将侵蚀作品的完整性。《奥本海默》中出现的裸体场景,绝非简单的性符号展示。从电影文本视角分析,其是塑造人物形象的关键元素。此前鱼叔已对此进行深入剖析,此处不予赘述。更令人忧虑的是,过度的道德评判正在导致创作者陷入自我审查的困境。而更深层次的隐患,则是由此衍生的滑坡效应——只要涉及裸露,便被归为低俗内容;稍有出轨情节,即被贴上三观不正的标签。于是我们看到,就连米开朗基罗的雕塑作品也被部分人质疑,纷纷要求删除。他们摆出道德高地的姿态,声称是为了保护儿童。然而,真正具有争议性的擦边视频与低俗直播却依旧流量惊人。短视频平台公布的封禁名单中,不乏拥有百万粉丝的账号。那些趋之若鹜的受众,究竟在追逐什么?鱼叔不禁联想到电影《飞行家》中的一幕:小李子饰演的电影大亨霍华德·休斯曾创作一部作品,却遭美国电影审查委员会驳回。给出的理由令人费解——女主的胸部过于「突出」。「该影片只是为了迎合好色之徒」休斯并未急于辩解,而是展示出多张历史电影截图。仔细测量后便可发现,其电影中女主角的胸部远不及那些被允许的尺度。

这个故事始于上世纪40年代,而当时光流转至上世纪80年代,网民的审判恰似电影中的审查委员会。他们手中高举着模糊的准则旗帜,却只听见粗暴的评判声。为思想套上安全套的举动,终究无法触及真正的纯净。

时光回溯至二十年前,《射雕英雄传》首播之际,杨丽萍饰演的梅超风甫一登场便惊艳四座,其摄人之气场、曼妙身姿以及指尖舞动的凌厉感,令观众叹为观止,成就经典角色形象。

许多观众尤其是为该角色着迷的粉丝,纷纷在电视剧评分中给予高分。这充分体现了当时观众对杨丽萍的推崇以及对艺术表演的高度认可。「最好的一版梅超风」

在1995年上映的电影《兰陵王》中,杨丽萍的表演突破了传统框架,展现出更具震撼力的艺术表达。

杨丽萍的遭遇折射出社会环境中某种令人窒息的戾气。一张经不起推敲的模糊照片,竟被用作舞台行为失范的铁证;一段看似无关的长指甲细节,却成为质疑明星品行的突破口。当人们将道德评判凌驾于事实之上,这场风波的本质究竟是对艺术的审视,还是对权力欲望的投射?那些高举道德大旗的人,是否真因对高尚理想的追求而主动成为舆论审判者?这场「扫黄」运动,恰似《芙蓉镇》中出身贫农的王秋赦——他凭借特殊历史时期意外获得的权力,将曾经地位优越者踩在脚下。当运动落幕,他仍执着于用破锣般的嘶吼维持自身的虚高地位,这种对权力的执念与自我膨胀,恰是时代病灶的缩影。

那些以「扫黄」为由进行网络攻击的群体,或许内心深处潜藏着对道德优越感的执着追求。他们将道德准则异化为攻击他人的武器,借由简单粗暴的「封杀」口号来彰显自我认知的高洁。这种割裂的思维模式在文艺争论中尤为明显:一边高声疾呼内容不宜,对艺术创作展开道德审判;一边却执着于催婚催育,对人口问题忧心忡忡。这种自我矛盾的言论姿态,印证了那句经典箴言——「最难沟通的不是缺乏文化的人,而是被灌输标准答案的人。」当有人在杨丽萍相关热搜中引用欧洲雕塑为艺术裸露辩护时,立即遭遇群体性道德反弹,对西方文化展开意识形态批判。对话变得荒谬:谈论艺术时被拽入道德讨论,探讨标准时又被引向爱国议题。他们拒绝倾听与观察,不去核实事实与思考本质,仅凭网络图片、片面言论或猜测便妄下定论。这种非理性的言论方式暴露了深层动机:真正的目的是通过定罪他人来获得精神上的优越感,而非进行实质性的讨论。将一位艺术家推向舆论漩涡,成为他们彰显道德立场的标志性行为,这种「审判」往往并非源于对艺术的真挚探讨,而更可能是出于对自身价值观的捍卫——毕竟,她与自己的不同,正成为他们排斥异见的诱因。

本文至此结束。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -