资讯分类

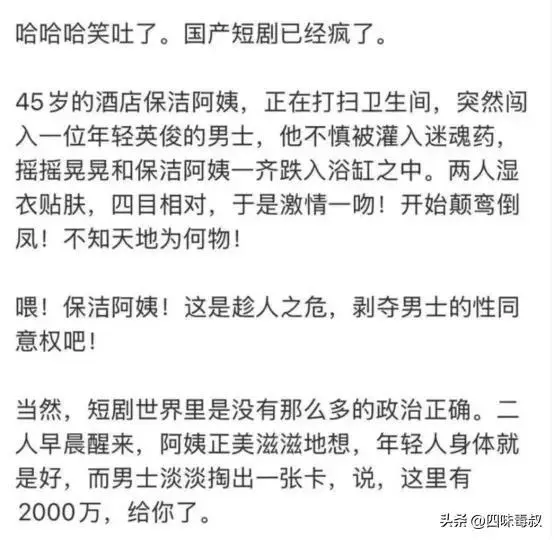

哈哈哈哈哈国产微短剧已经疯了 -

来源:爱看影院iktv8人气:332更新:2025-09-10 04:41:10

若想让观众对这类中老年甜宠剧产生反感,只需用一盘真正体现食材本味的正经菜肴,让苦辣酸甜回归现实。这恰是所有对"霸道总裁爱上绝经的我"类作品的质疑与批评应有的方向。作者:牙买加的狗 编辑:小白 排版:板牙

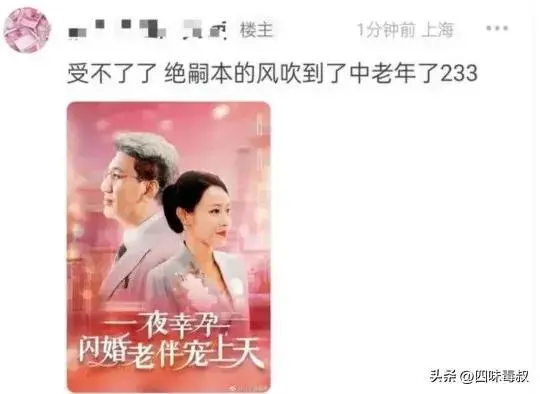

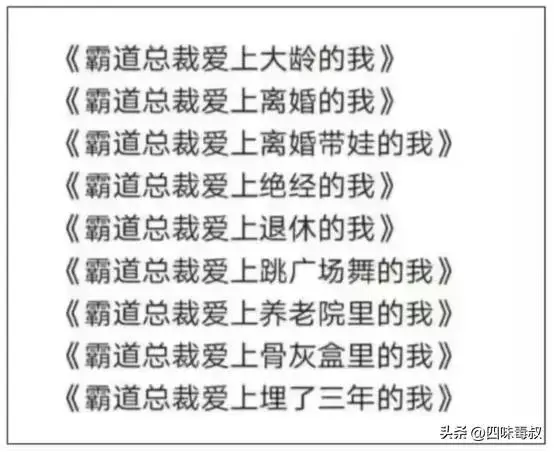

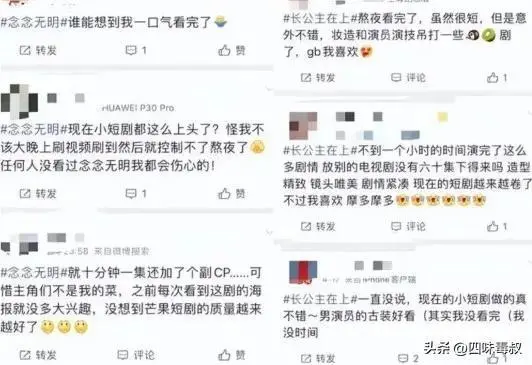

当观众初次接触此类剧集时,往往会被其荒诞的剧情所冲击。故事常以"我以为在看都市剧,结果是玄幻剧"为开场,描绘女主在底层岗位谋生时邂逅年轻多金的男主,随后情节愈发离奇:女主不仅拥有比男主更显赫的家世,还掌握着超凡的技能,甚至被设定为某玄门弟子,能轻易左右男主家族命运。这类短剧在"女龙傲天"的模板上,进一步融入了中老年女性对情感的想象,如"多金奶狗独宠我一人""男主父亲是我同班同学""实力派男士一见倾心"等桥段。

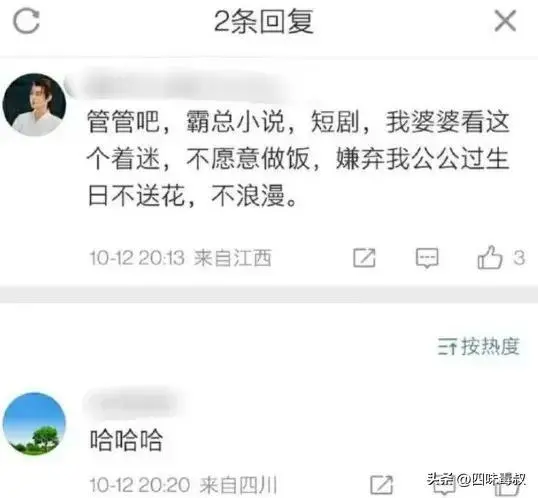

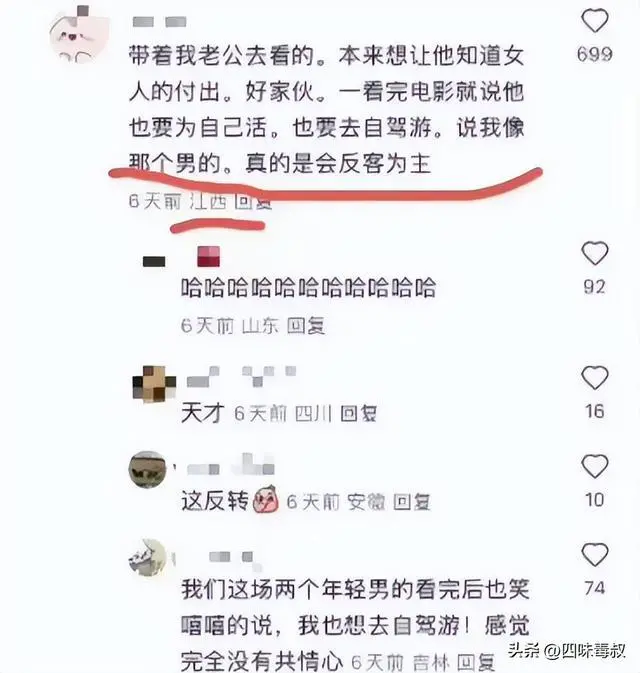

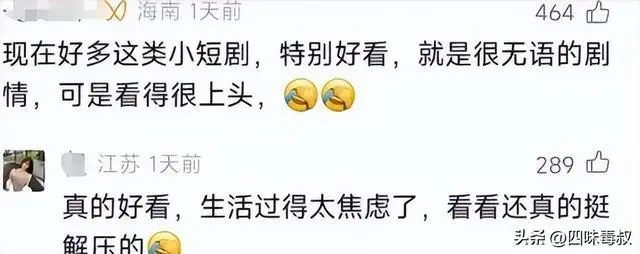

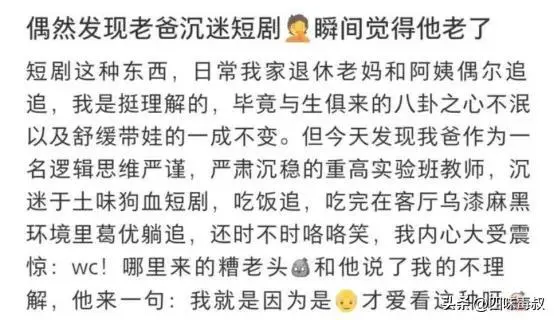

尽管剧情设计常常显得荒诞不经,但这类女性向中老年甜宠剧仍具备值得肯定的特质:其核心多聚焦于情感专一,与古早男性种马文的肆意滥情形成鲜明对比。相较于种马文“大杀四方”的爽感,甜宠剧的“爽”更体现在细腻的情感互动中,例如他人轻瞥一眼便触发剧情高潮的戏剧性设定。以世纪初盛行于网络平台的“傲天”为例,彼时网络监管尚未如今日严格,许多此类作品已触及“18禁”边界,却依然风靡一时。因此,那些对这类文化产品进行调侃或嘲笑的群体无需过分苛责,因为戳心地说:现实中难以企及的情感寄托,在虚构世界中反而成为了一种慰藉。当年“假靳东”骗局曝光时,网络舆论曾对受骗的老年人全方位嘲讽,直到有声音指出:你们尚无法体会被孤独、被忽视的深层痛苦——那是一位女性漫长人生后唯一的归宿。这番话或许源自个人感悟,但足以说明,当下的中老年甜宠剧值得以辩证视角审视。它的剧情固然夸张,但任何爆款文化产品必有其产生的社会土壤与受众心理需求。单纯批判并非撰文的初衷,真正促进理解的应是对创作动机与受众心态的深入探讨,这才是以文明态度看待这类现象的合理路径。

尽管01群体极力否认,但我想坦率承认自己也曾观看过《保洁老妈无极归来》《闪婚老伴是豪门》等颇具想象力的中老年题材甜宠剧。往往在追看两集后便难以继续投入,或许源于作为中年男性对这类天马行空的情感叙事缺乏共鸣。不过我仍能理解此类短剧近期火爆的原因——它们将奇幻元素与现实情感巧妙结合,既满足了观众对浪漫的想象,又保持着对生活本质的贴近。

在女主登场时,需以主体观众的视角设计其职业身份与社会背景。通过展现年龄渐长、经济独立性缺失、社会资源匮乏以及情感孤独的状态,精准触动目标群体的情感共鸣,即使她们不愿直面现实处境。随后,男主角的设定应具备超越常人的外貌优势与社会地位,这一安排契合多数女性对理想爱情对象的想象。故事矛盾通常围绕「半真半假」的情节展开:年龄带来的现实困境是真实存在的,被他人轻视的体验也是真实的,但需先让观众产生「若是我,亦是如此」的代入感。在此基础上,剧情迎来关键反转——女主并非池中之物,而是深藏不露的高手。当这一设定揭晓时,即刻释放观众压抑的情绪,传递「一切皆有可能」的希望感。若融入「我要当同学的儿媳妇」「逆天改命不是梦」等具有时代共鸣的细节,更能实现情感与情节的双重完满。

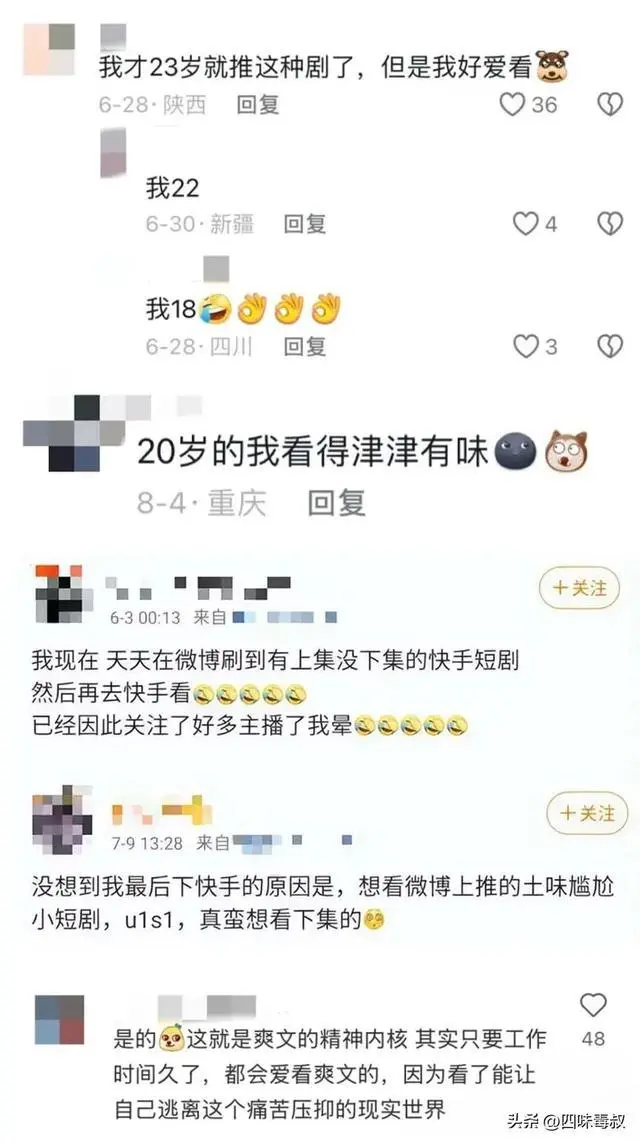

不妨将视线转向此刻正观看竖屏的观众群体,特别是那些在现实生活中承载着多重角色的女性。她们或许是坊间热议的‘八十万大龄剩女’,或许分布于一二三线直至十八线的社区中作为家庭主妇,也可能是三四十岁仍在职场中默默承受压力的‘资深员工’。尽管外界可能对她们的处境投以戏谑目光,但必须正视一个残酷的现实:当下取笑‘老阿姨’的年轻群体,未来同样可能面临被这般调侃的境遇。

正如我少年时代目睹校园门口女孩们争相购买口袋书的场景,"玛丽苏"的魅力经久不衰,其本质是随年龄而变化的梦幻边界。当年在床头堆积着各类玛丽苏小说的少女们,如今已步入需要关注腰椎健康的年龄阶段,她们不仅要面对异性的冷嘲热讽,更需承受新一代女性默契的调侃——这种调侃往往带着表面的同理心与内心的优越感。

当"霸道总裁爱上绝经的我"这类剧情出现时,我们更应铭记:此刻被贴上标签的"黄脸婆"们,曾是风华正茂的少女。她们同样拥有对美好事物的向往与憧憬。正如我年少时读《都市妖奇谈》(小说)时,曾被其中一则故事触动——单纯女孩因"当明星"的承诺被欺骗,最终在充满正义感的妖怪们努力下获得救赎。坏人质问"谁让她们做梦的?活该!"而妖怪们则坚定回应"女孩子,有做梦的权利。"由此可见,连传说中的妖灵都懂得人性光辉,更遑论我们作为现实中的个体。

谈及此,不得不深入探讨中老年甜宠剧所面临的舆论困境及其生存土壤。我认为这一现象不能简单归咎于作品的荒诞创意,更需审视当下影视创作的现实环境与受众特征。从内容生态到观众心理,多重因素共同作用形成了这一特殊类型剧集的生存空间。

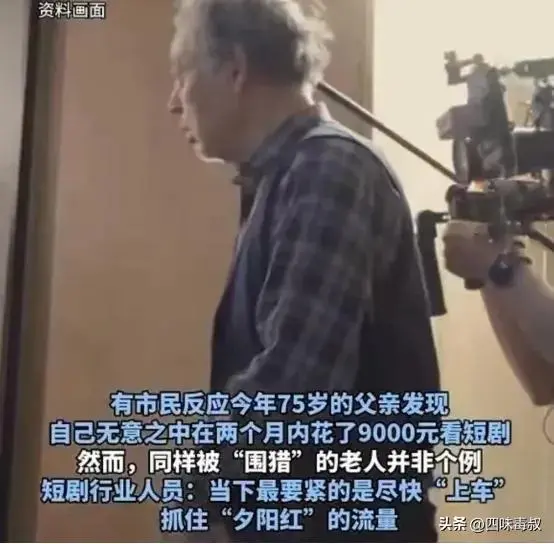

短剧《闪婚老伴是豪门》在某音平台创下超5亿次专辑播放量,话题互动量突破28亿次。其核心受众群体为41-50岁中年男女,且50岁以上用户占比显著,其中男性观众占六成。值得注意的是,谷雨数据揭示2010年至2020年间影视剧荧幕情侣的平均年龄呈现持续下降趋势,截至2020年,女性角色的平均年龄已压缩至23-26岁区间,男性角色则进一步降至23岁。这一现象凸显出影视行业角色年轻化的不可逆潮流,中年群体逐渐被边缘化,沦为叙事中的配角。然而,短剧市场正展现出差异化机遇——针对中年观众的内容创作不仅具备市场潜力,更精准触达了社会底层、缺乏主流发声渠道的庞大用户群体。无论是通过情感共鸣构建新型都市故事,还是借流量变现获取收益,这一受众群体与传统短剧用户在社会定位上具有相似性,仅因年龄层的差异形成独特的市场价值。

正如上文中所提及的“假靳东”现象,其本质可归结为——“谁为我发声,谁能共情我,我就支持谁”。若能深刻理解这一逻辑,便不难察觉“中老年甜宠剧”与其他类型作品并无本质差异,它同样是大数据时代流量运作的产物。尤其在当下中底层中老年人群体面临机会稀缺、社会关注不足、身份固化困境的背景下,这类作品通过精准捕捉其情感需求,既满足了他们对理想生活的想象,也反映了现实中的无力感,从而催生了国内短剧市场的新现象。尽管有观点指出此类内容存在刻意渲染金钱至上、贫富差距、阶层矛盾、颠覆传统家庭伦理与爱情观念等问题,但值得探讨的是:这些批判声音的发出者本身是否具备代表性?实际上,这一现象与“国内影视剧穷人形象日渐缺失”的矛盾具有相似性,本质上都遵循着“你不说,有人说”的传播规律。倘若观众真正渴望的是摒弃悬浮叙事、夸张演绎和低俗表达,期待能真实呈现生活状态、引发情感共鸣的优质作品,那么创作者首要任务便是构建具有现实基础的叙事框架。然而,“真实”二字背后,往往伴随着诸多创作限制与现实挑战。

诸如婆媳关系、中式婚姻习俗、彩礼争议、远嫁女性的心理顾虑、中年人的情感危机、职场对年龄的歧视、伴侣忠诚度与离婚率、以及中底层男女在年龄增长后社会价值下降等社会议题,确实折射出现实生活的复杂图景。然而这类题材的背后,仍潜藏着难以突破的创作困境。对此,我深信广大观众自有其判断与思考。在这一语境下,"龙傲天"或"玛丽苏"等角色设定仍将持续吸引庞大的受众群体,无论其是否设定年龄门槛。单纯通过批评或讽刺的姿态,不仅无助于现实题材影视剧的健康发展,反而可能激发观众的逆反心理。从影视剧的表现形式来看,它们是否真正能够承载民众的真实情感?若能实现,自然皆大欢喜;若无法呈现,则需承认诸如"霸道总裁爱上绝经的我"等突破常规的剧情设定必有其传播逻辑。值得警惕的是,这类缺乏现实基础的剧情虽具娱乐价值,却可能与真正具有社会意义的作品形成竞争,进而导致"劣币驱逐良币"的文化现象。

在湖北某些地区,流传着一种低调的民间下酒小食,被称作“唆丢”。这一名称颇具画面感,暗含着“嗦”完即“丢”的食用方式——人们常以吸食为主,食用后将剩余部分随手丢弃,形成独特的饮食习惯。这种小吃多由辣椒、花椒等辛辣调料腌制而成,口感浓烈,既可单独佐酒,也能与热汤搭配,是当地人酒桌文化中不可或缺的调味品。

过去,底层劳动者在缺钱买下酒菜时,常通过收集表面带孔的鹅卵石来替代。他们将鹅卵石放入热锅中,边炒边加入辣椒和大料,让石头吸收佐料的香气,以此在艰辛中寻得些许乐趣。这种做法源于劳动人民在困苦中的自嘲与应对。近年来,‘唆丢’这一行为在网络上引发热议,成为一种独特的饮食文化现象。湖北等地的部分大排档仍流行此俗,每盘售价高达二十多元,实则为‘以石头佐餐’的娱乐形式。昔日是困苦者无奈之举,今日则演变为猎奇消费,核心在于‘吃过了’的体验感。恰如‘中老年甜宠剧’等曾受争议的短剧,它们以‘吃过了’为主线,即便内容较为浮夸,也因成本低廉或无奈而被接受。这种现象折射出某种社会心理。

这种现象如同自我安慰的解药,却暗藏隐患——当大众逐渐接受精致料理时,反而会质疑所谓精致菜的定义,转而推崇更加接地气的口味。因此本文的核心主张在于:若想扭转这种认知,只需将真正体现食材本味的菜肴端上餐桌,让人们重新体味食物的原始滋味。唯有如此,才能在对某些类型作品的批评中回归正轨,重拾对烹饪本质的追求。

我深信国内众多文化创作者皆具备卓越的才华与深厚的艺术造诣,他们以纯粹的创作热情投身于时代文化的构建之中。在追求艺术真谛的道路上,这些工作者始终坚持原创精神,拒绝任何形式的捷径与妥协。然而,正是这份坚守使得他们更迫切地需要一个能够充分展现个人实力的舞台,以实现艺术价值与社会影响力的双向传递。

真实反映社会现实,描绘多元时代群像。通过文艺创作让每个群体都能在作品中找到共鸣与表达。平衡创新与普及,静待破局时机。当未来的观众回望这段时期,若他们不认为这一代仅留下‘唆丢’的痕迹,那么文艺工作者的使命才真正完成。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -