资讯分类

《哈利·波特》重映,你可能还不知道这4大机密! -

来源:爱看影院iktv8人气:289更新:2025-09-10 05:36:33

1905电影网专稿 电影《哈利·波特》系列正式宣布回归影院!自10月11日起,该系列八部作品将陆续在大银幕与观众见面。此次重映标志着《哈利·波特与魔法石》上映23年后,全系列首次实现内地院线大规模重映。此前,该系列仅在上影节与北影节的展映单元中进行过连续放映。重映首周,《哈利·波特与魔法石》便斩获超4500万元票房,截至发稿,本轮重映总票房已达5400万元。值得注意的是,该片早在2020年8月便以4K3D形式重映,当时取得1.9亿元票房佳绩。这一系列数据印证了魔法学院的持久影响力,其魅力已从90后群体延续至Z世代观众。

作为全球最具商业价值的IP之一,"哈利·波特"的影响力早已超越传统影片领域,其衍生出的同名手游、主题乐园及众多周边产品,构建起庞大的娱乐生态体系。

自北京环球影城盛大开园以来,霍格沃茨园区持续吸引大量粉丝前来打卡,成为热门旅游地标。

该IP的成功不仅催生了《纳尼亚传奇》《鸡皮疙瘩》等青少年奇幻题材的影视作品,更拓展了好莱坞在儿童向内容创作上的可能性。

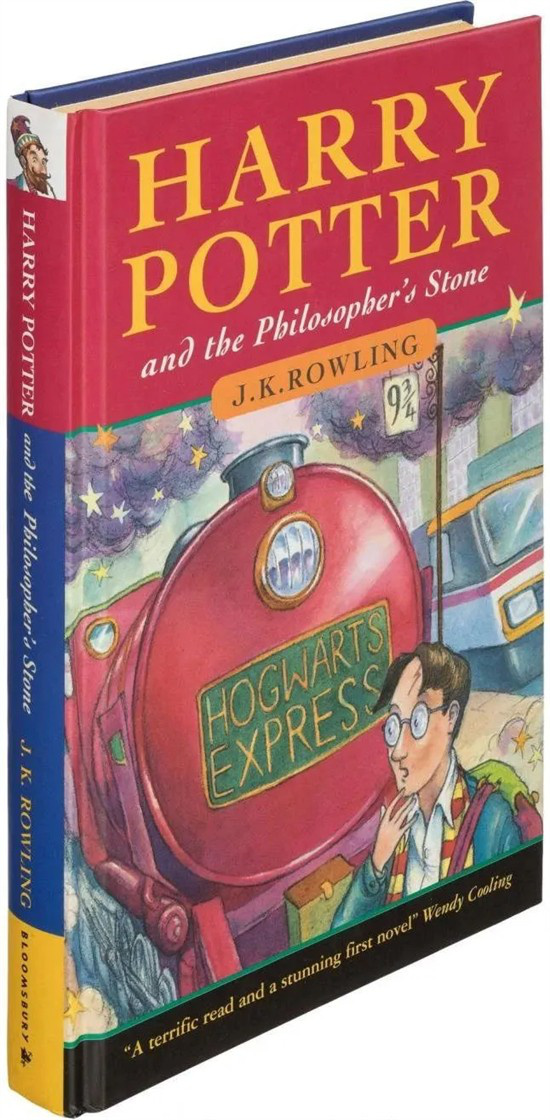

鲜为人知的是,J·K·罗琳在创作小说初期曾遭遇十余家出版商的拒稿,而斯皮尔伯格在最初评估该项目时也选择放弃,这些挫折最终都化作了IP成功的铺垫。

许多出版社曾多次拒绝出版《哈利·波特》系列作品,这一鲜为人知的事实背后,藏着J·K·罗琳创作灵感的来源。1989年,当她在曼彻斯特开往伦敦的延误列车上,偶然瞥见一位瘦削、镜片后闪烁着智慧光芒的黑发巫师孩童时,这个画面便深深烙印在她的记忆中,最终演化成系列主角哈利·波特的形象雏形。

在经历首段婚姻的破裂后,J·K·罗琳携女儿重返英国,凭借政府救济金与教师资格证维生,同时坚持写作填补家用。1995年,她完成了《哈利·波特与魔法石》初稿,却接连遭遇多家出版社的拒绝。直到1996年,布卢姆斯伯里出版社编辑巴里·坎宁安姆慧眼识珠,决定将该作品出版。出于对市场接受度的考量,他建议使用男性化笔名"J·K·罗琳",最终首版仅印制500册。

这本小说迅速斩获读者与文学评论界的高度评价,成为全球最畅销书籍之一。为防止剧情泄露和盗版风险,出版商在后续作品问世前已采取严密的防范措施。彼时小说的影响力可见一斑,连电影《穿普拉达的女王》中饰演主编的演员也要求制片方提前获取尚未公开的《哈利·波特》手写稿,以备为自己的孙女们阅读。

《哈利·波特》初版书籍近年来在全球范围内屡创拍卖纪录,屡屡拍出令人惊叹的高价。2021年,这部作品在美国拍出47.1万美元(约合人民币300万元)的天价,刷新了20世纪小说作品的成交纪录。而其初版封面原稿则以190万美元的成交价刷新了相关纪录。

与如今的天价形成鲜明对比的是,当年该系列的版权交易价格仅为100万英镑,显得极为低廉。1997年,英国制片人戴维·海曼在筹备新成立的海日电影公司(Heyday Films)时,原本计划开发《楼下的怪物》作为首部作品,但因该项目搁浅,最终转向了员工推荐的《哈利·波特与魔法石》,并将其视为备选方案。

大卫·海曼携创意方案重返华纳兄弟,寻求联合开发《哈利·波特》系列IP的机会。华纳兄弟对小说内容表示高度认可,随即与J·K·罗琳签订好莱坞的“First Look Deal”协议,取得优先拍摄权。该制作方为大卫·海曼与J·K·罗琳提供了充分的创作自由。针对编剧团队的甄选,大卫·海曼特别强调需深入把握罗琳小说的核心精神,因此将初版《哈利·波特与魔法石》交予7位潜在编剧进行评估。后人发现,未入选的编剧仍可通过初版小说获得不菲稿酬。最终的剧本评选中,史蒂芬·科洛夫凭借“赫敏是我最喜欢的角色”这句真挚表达赢得罗琳青睐。罗琳认为,唯有真正理解赫敏这一角色,方能把握小说精髓。

科洛夫在《哈利·波特》系列中始终扮演着核心角色,除了在《哈利·波特与凤凰社》的创作期间因家庭事务暂时缺席外,其余七部作品均由他主导构思。然而,《凤凰社》却成为整个系列中评价最为两极分化的作品,引发了广泛争议。

导演人选的选定堪称一项极具挑战性的任务。华纳兄弟最初考虑邀请斯皮尔伯格担任,这位曾于1990年代初打造《侏罗纪公园》的导演,以丰富的想象力著称。尽管斯皮尔伯格对该项目表现出浓厚兴趣,但制作人海曼却拒绝接受其提出的大幅改编方案。

尽管婉拒了执导《魔法石》的邀约,斯皮尔伯格仍表示该系列作品具有无可比拟的影响力,认为任何导演在面对这一项目时都能展现足够的能力。然而,曾执导《小鬼当家》《小鬼当家2》的克里斯·哥伦布虽然表达了对《哈利·波特》系列的强烈兴趣,却遭经纪人泼冷水——据透露,已有超过50位导演参与了该职位的面试。

克里斯·哥伦布为争取执导《哈利·波特》系列的机会,耗费两周时间创作了一个简短剧本,并在面试中热情洋溢地向大卫·海曼描绘了他脑中的电影画面。他先后负责了系列前两部作品《魔法石》与《密室》的导演工作,但最终因持续高强度的创作压力而退出了后续拍摄。第三部《阿兹卡班的囚徒》由墨西哥导演阿方索·卡隆接任,卡隆独特的视觉风格显著影响了系列整体走向,使后续影片逐渐呈现出更具戏剧性的阴暗基调。这种转变在片头的华纳兄弟视觉呈现中尤为明显,标志着系列制作方向的明显变化。

英国演艺圈将演员分为两类:参与过《哈利·波特》系列的,以及尚未涉足该IP的。后者常因错过这一经典角色而遗憾,例如"华生"马丁·弗里曼便自嘲道:"我感觉自己像狄更斯笔下的孤儿,始终渴望获得一次《哈利·波特》的出演机会。"为符合J·K·罗琳设定的选角标准——演员需具备英国或爱尔兰国籍(除非角色本身要求其他国籍)——英国文化与影视行业官员主动联系美国华纳兄弟公司,寻求合作支持,并推动相关法律修订以保障拍摄顺利进行。

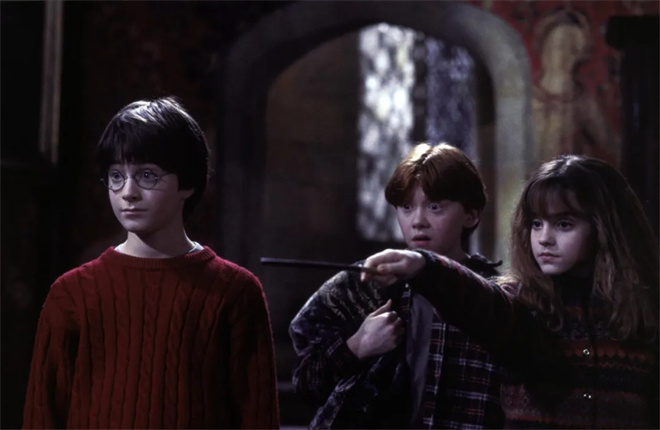

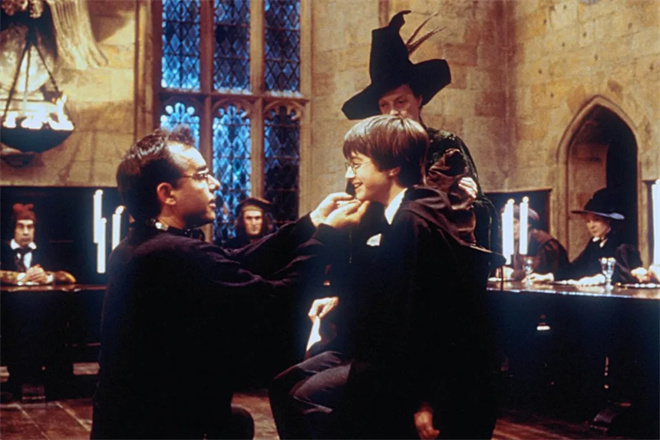

在《哈利·波特》系列电影的制作过程中,哈利、赫敏和罗恩三人的选角被视为电影成功的重要因素之一。其中赫敏的演员人选最早确定,但即便是这样,艾玛·沃森仍经历了八轮严格面试。选角团队曾评价道:"她发声的方式与赫敏的特质完美契合,我们无需继续寻找。"在拍摄期间,沃森不仅迅速掌握自身台词,甚至熟记其他角色的台词内容,这种专业态度与赫敏在原著中的性格特征高度一致。

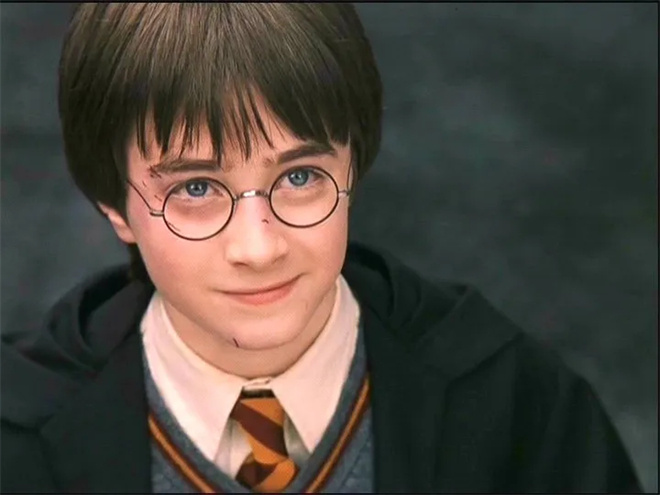

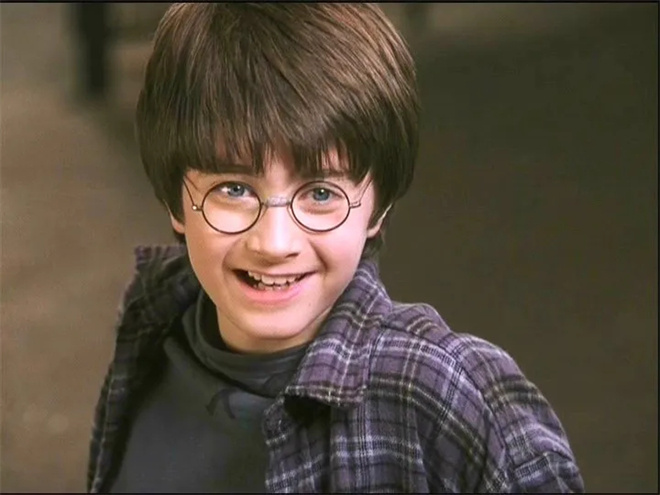

哈利的选角过程堪称最具挑战性。为寻找合适的演员,导演克里斯·哥伦布曾会见大量儿童,甚至引发了选角团队的集体罢工。在偶然注意到BBC拍摄的《大卫·科波菲尔》后,他被丹尼尔·戴-刘易斯的表演深深打动,随即找到丹尼尔的父母,却遭到了对方的坚决拒绝。

丹尼尔的父母始终担心,若由他出演哈利·波特这一角色,可能会对他的未来人生产生深远影响。然而命运的安排往往充满巧合,大卫·海曼在观看舞台剧时,意外邂逅了前排的丹尼尔一家。这位制作人全程默默注视着那个孩子,因此再次提出邀请,希望他能承担哈利·波特的扮演重任。在导演与制片人的积极斡旋下,丹尼尔的父亲最终同意让他尝试这个角色。

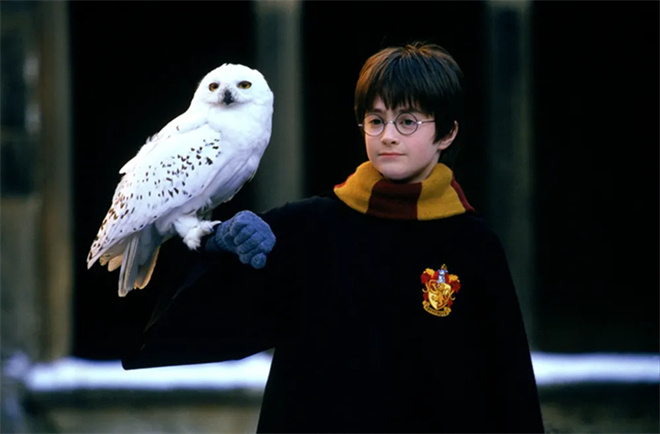

丹尼尔·雷德克里夫饰演的哈利·波特在荧幕上的蓝眼睛曾引发广泛讨论。根据原著设定,哈利应拥有明亮的绿色双眼,但丹尼尔的蓝眼睛与之存在差异。制作团队曾尝试通过隐形眼镜调整,但这种方式对未成年人的健康存在潜在风险。J·K·罗琳曾明确表示,只要其母亲演员的蓝眼睛符合设定即可,因为哈利的眼睛象征着所有爱着莉莉的人心中最深刻的印记。

在《哈利波特》系列电影的选角过程中,除了被观众熟知的"哈利·波特的黄金三人组"外,饰演卢修斯·马尔福的汤姆·费尔顿同样值得关注。最初他尝试角逐哈利与罗恩两个角色,在试镜期间甚至为了匹配角色形象,曾尝试将头发染成黑色与红色。面对突如其来的提问,汤姆因对小说内容不甚熟悉,临时采用了前一位面试者的回答。这种看似随意的回答方式,却意外契合了马尔福角色在原著中那种老谋深算却又略显疏离的特质,最终使他成为该角色的不二人选。

《哈利·波特》系列电影汇聚了众多实力派演员,他们塑造了多个脍炙人口的角色。值得注意的是,该系列的演员阵容中,绝大多数演员都坚持完成了全部八部作品,仅有阿不思·邓布利多这一角色出现了两位不同演员的演绎。最初担任该角色的理查德·哈里斯曾对出演持保留态度,但他的孙女以"若不出演便断绝交流"的方式劝说,最终促使祖父接受这个重要角色。然而这位深受观众喜爱的演员在2002年因罹患淋巴癌不幸离世,结束了他传奇般的演艺生涯。

此后,迈克尔·甘本接替担任邓布利多的角色。然而,这位演员于2023年9月28日不幸离世。

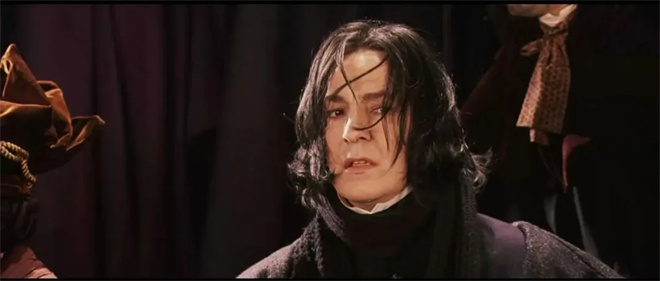

曾婉拒出演的演员是斯内普教授的扮演者阿伦·瑞克曼。在收到演出邀约后,他表示过往已饰演过多类反派角色,担心自身形象会被局限在负面角色框架内。然而最终促使他接受的,是家中孩子们对《哈利·波特》系列的热烈追捧。这充分体现了该系列在青少年群体中无可比拟的号召力。

斯内普教授无疑是《哈利·波特》系列中最具复杂性的角色,他深藏于黑暗表象下的内心世界,直至最终牺牲才被完整揭示。这位曾被读者视为反派的教师,通过展现对莉莉的深情与牺牲,彻底扭转了观众对他的看法,赢得了广泛的情感共鸣。值得注意的是,阿伦·瑞克曼早在《哈利·波特与魔法石》中便通过细节暗示了斯内普对莉莉的过往,例如在哈利首次魁地奇比赛前夕给予的祝福。然而随着剧情推进,当他与罗恩、赫敏产生对立时,那些尖锐的言辞反而成为展现角色多面性的关键伏笔。遗憾的是,这位深受观众喜爱的演员于2016年1月因病离世,享年69岁。

《哈利·波特》系列最令人惋惜的莫过于时光流逝带来的分离感——当观众逐渐成长,霍格沃茨的历任校长也纷纷淡出了荧幕。其中,深受粉丝喜爱的麦格教授便是最具代表性的角色之一。最初选角时要求这位权威形象的女巫必须具备令学生敬畏的气质,但玛吉·史密斯的演绎却让观众在惊叹于其威严的同时,也感受到了深藏的母性光辉。据传在系列前几部的拍摄期间,玛吉·史密斯曾是年轻演员们最敬畏的演员,这种反差恰恰成为她塑造角色的独到之处。而今,这位传奇演员已于2023年9月27日因疾病不幸离世,留下了无数观众对魔法世界与麦格教授的深情回忆。

在这一群教师中,不可或缺的引路人海格始终占据着重要位置。作为罗琳唯一指定的扮演者,罗彼·考特拉尼自小说创作初期便被赋予了这一角色,完美诠释了罗琳笔下那个充满神秘感的魔法世界守护者形象。然而这位演员于2022年10月14日离世,临终前曾表示:"我的孩子会将这部电影传给他们的下一代,或许在50年后,当我不在世时,海格依然会通过电影与人们相见。"

那些熟悉的身影始终未曾远离——海格的粗犷笑容、麦格教授的威严目光、斯内普隐忍的背影,以及邓布利多慈祥的凝视,都依旧陪伴在侧。我们终将成长,虽然现实中未曾收到猫头鹰递来的入学通知,未能真正踏入那座神秘的魔法城堡,但每当《Hedwig's Theme》的旋律在耳畔回响时,仿佛还能听见礼堂的欢笑声,看见魔药教室的昏黄灯光,那份对霍格沃茨的眷恋始终深藏于心。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -