资讯分类

五年后,终于等到它 -

来源:爱看影院iktv8人气:234更新:2025-09-10 05:43:39

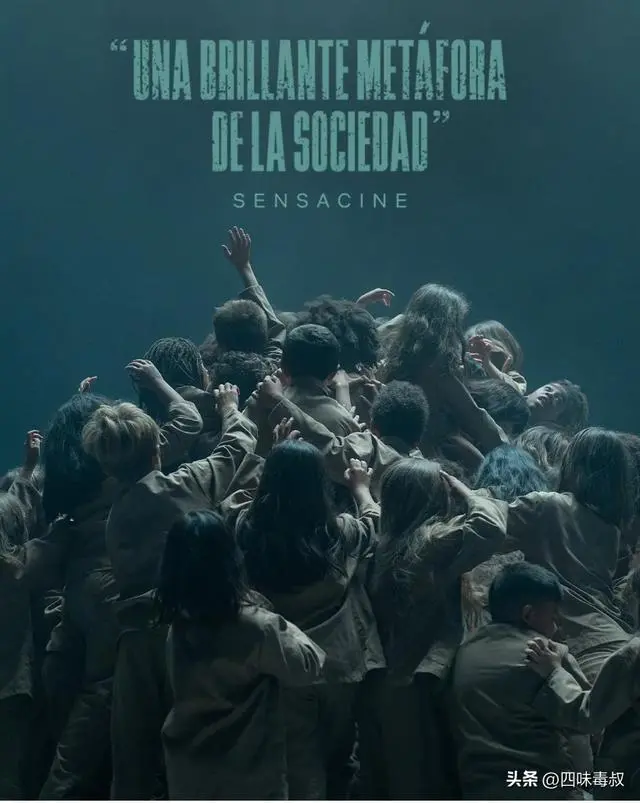

《饥饿站台》两部作品直接颠覆了我们对日常生活的认知,用一句话概括:当食物成为生存的唯一条件,你甚至无法定义自己是否是“人”。这种设定让观众陷入对人性与社会秩序的深刻反思。

《饥饿站台》这类充满隐喻的抽象电影在海外并非绝对意义上的商业大片,但其摄制手法极具张力,能引发普遍共鸣。影片将政治议题巧妙嵌套在虚构的超级垂直监狱结构中,通过333层空间的激烈对抗展现人性博弈,这种寓言式叙事让观众既能沉浸于故事本身,又能在不同层面上展开对权力体系的思考。相较于第一部,第二部在叙事节奏与视觉呈现上更为成熟,商业元素与艺术表达达到平衡,更适合海外主流观众群体。值得注意的是,第二部实为第一部的前传,这种时空交错的编排方式让两部作品形成闭环结构,当我们将两部作品串联观看时,会清晰地察觉到:人类文明的演进史仿佛一场永无止境的轮回。

在《饥饿站台》的虚构设定中,333层垂直监狱始终构成一个无法突破的生存悖论。无论首部还是续作,男女主角往往直接"跃迁"至最底层,这种宿命般的安排暗含着对社会阶层差异的深刻隐喻。按照现实中的食物分配逻辑,他们本应无法存活至最底层——上层囚徒将美食浪费殆尽,中层则将残羹冷炙视作珍馐,而下层囚徒只能争夺发霉的残渣。然而这种残酷的生存法则却在电影中被具象化为可怖的现实:越接近底层,食物越贫瘠,当最后一份存粮消失时,人类的文明外壳轰然崩塌,演变为本能的生存厮杀。

每当清晨到来,参与者们便被迫在求生本能驱使下展开厮杀,唯有胜利者能继续存活,其余人则沦为生存游戏的牺牲品。所谓"奇迹",不过是他们位置升至更高楼层时的短暂解脱——在此刻,他们竟会毫无顾忌地纵情享乐,甚至对下方未能获得食物的同伴视若无睹。这种冷漠源于曾经的底层生存经验:当他们身处低处时,从未奢望过有人会关心他们的生死。而当地位逆转,那些曾居高临下的幸存者被迫降至底层,他们昔日的体面与礼仪瞬间崩塌,唯有冷酷的生存欲望支配着行为。

第一部的主人公对无休止的杀戮感到麻木,试图逆反规则,他坚持守护着仅有的食物,等待其最终抵达顶层,然而结局却留给观众无限遐想。第二部则彻底颠覆了希望的概念:女主角将襁褓中的婴儿送回顶层,此举不仅意味着她将生存的重任托付给下一代,更隐喻着无论后代是否重蹈覆辙,这已超出她的掌控范畴。整个叙事在展现残酷生存法则的同时,更深刻揭示了人性在极端环境下的异化与传承。

最关键的是,女主所面临的并非仅仅是333层的深渊——更深处栖息着一群彻底被社会规则摒弃的囚徒。这些被遗弃者包括固守旧制度的守卫者,也包含挑战规则的异类。无论身份如何,他们都被彻底排除在底层体系之外,只能依靠坠落者留下的残骸维生。这种存在状态与印度社会中的贱民阶层惊人相似,甚至连最底层的生存权都难以触及。这一设定在第一部中并未完全展现,而第二部通过更深层的揭示让绝望感愈发浓烈,其残酷性在于:在333层之下,还有连基本生存资格都被剥夺的‘无名者’,他们连等待食物的权利都不存在。

若将《饥饿站台2》视为独立叙事,影片通过碎片化回忆手法,串联起女主及其它角色在"333层"外的真实人生轨迹。他们曾拥有各自的职业与生活,在垂直监狱体系中却沦为规则体系下的被动参与者。当女主进入这个封闭空间时,食物分配机制展现出某种逻辑性:根据保守派制定的规则,每位囚徒仅能领取专属配给,或与同层囚犯进行食物交换,任何逾越界限的行为都将引发连锁反应——下层囚徒可能因失去既定配给而产生破规冲动,这种制度性危机最终演变为对"野蛮人"的集体定义。

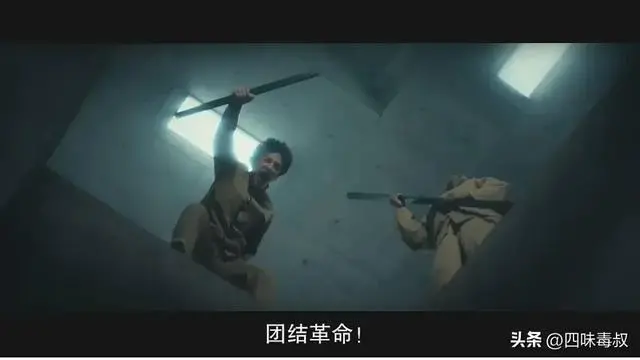

对于违反规则的“野蛮人”,必须实施相应的执法措施。例如,当21层的野蛮人破坏秩序时,首先由19层和20层的囚徒进行处置。若无法解决,则由下两层的22层和23层囚徒介入。若情况仍无法控制,“受膏者”将作为最终执法者出手。关键在于通过层级递进的执法机制彻底清除“野蛮人”,以确保食物能够按照既定秩序传递至下一层。然而,每次传递过程中都会遭遇部分“野蛮人”的阻挠,因为新加入的囚徒群体中存在不守规矩的成员,他们通过抢夺食物的行为打破规则,若未能及时清理,这种不良行为会引发连锁反应,导致更多人效仿。

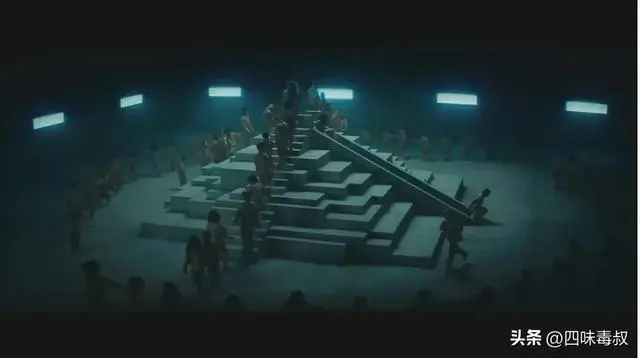

在电影场景中,负责维持食物传递和信息流通的囚徒群体往往占据主导地位。当这一过程推进至第145层时,以人类文明的视角审视,可视为"秩序构建"的关键节点。而"受膏者"的出现,则象征着需要特定角色承担维系秩序的使命。这一称谓的来源通常与权力传承机制相关,可能指通过某种仪式或考验获得特殊地位的个体,其职责在于确保系统性秩序的延续与优化。

在《饥饿站台》的设定里,这座封闭空间曾陷入无序挣扎,直至一位自称"先知"的居民以冥想突破生存困境。他不仅割下自己腿部的肉分给他人,更由此催生出"受膏者"这一特殊群体。这些被赋予使命的人通过暴力手段清除"野蛮人",将敌人的头颅投入下层空间,以此传递生存法则:食物是天赐之物,万物皆由天造,天养万物。人类作为受赐者需恪守秩序,既要自我节制,又要保障他人的生存权益。影片并未明确交代这一规则持续了多少年份,但当女主角抵达时,她已然目睹大部分居民自发遵循这项制度,甚至在遭遇"野蛮人"时自动执行惩罚。这种对秩序的维护已超越个体生存需求,演变为一种集体意识的觉醒。

目睹执法行动后,女主角内心的风暴被悄然掀起,她毅然站到了秩序维护的前线。随后,当她目睹‘室友’在执法中选择轻生,所有责任却全被归咎于‘野蛮人’。她坚信执法即是正义的化身。然而,当她僭越规则,擅自进入更高层级执行处罚时,自身已然触犯了禁忌。因此,‘受膏者’将她视为威胁,施以惩戒——女伴的衣物被无情剥离,随着平台沉入深渊,沦为底层生物的养料。而她本人亦被处决,断送了一只手。

此刻,她内心的天平开始倾斜,对既定秩序产生怀疑,甚至萌生了颠覆的念头:逃离这方平台,挣脱这片禁域。随后,第一部中被男主亲手终结的老者现身,成为她的新同居者,亦是‘野蛮人’的一员。女主借助他与同类的欲望,集结力量,在某一楼层与‘受膏者’的执法队展开激战。双方陷入癫狂,身份界限消解,最终唯有她幸存,其余‘受膏者’与‘野蛮人’皆陨落于血泊之中。

当她试图突围时,意外救下了一名幼童。并将他带入最底层的混沌深渊。正如前所述,这里已然沦为绝望之地,众生连拾取食物的机会都奢望不得。

我们无需用理性框架解构《饥饿站台》两部作品中所呈现的生存困境。影片通过极端场景揭示了一个本质命题:当人类作为群体存在时,无论何种形态都不可避免地受到资源分配机制的制约。这种制约不仅体现在现代文明社会的粮食配给制度中,也贯穿于那些选择远离尘嚣的隐士群体。即便在终南山深处修行的隐士,其生存依然依赖于自然环境提供的基本物质条件。同样地,海外实践离网生活的探索者,即便拥有自给自足的住所,仍需应对水、电力与网络等基础生存需求。这印证了一个普遍真理:只要人类尚未突破物质存在的本质属性,就必须接受由自然法则与社会结构共同构建的生存规则体系。

《饥饿站台》一二部中,那些丰盛的美食究竟源自何处?影片揭示了一群以严苛标准筛选与制作食物的人。这些群体象征着何种社会力量?我以为第一部已清晰展现——他们代表社会的统治阶层。第二部则重新定义了"人"的内涵:"受膏者"与"保守派"构成社会主流,无论其意识形态倾向如何,始终占据多数;"野蛮人"则被解读为扰乱秩序的破坏者,或是无政府主义的践行者。这群人对他人充满排斥,唯独追求自身舒适。女主作为全片的核心角色,其思想随所处层级不断演变:当处于既得利益阶层时,她自然成为秩序的维护者;当自身理念失去庇护时,她可能蜕变为"野蛮人",甚至突破既有框架寻求对规则的摆脱。这种精神困境被命名为"绝望"——若彻底逃离现实世界,那是否仍可称为"人"?中国传统文化中描述超越常规的力量时,常用"不在五行中"的意象,《饥饿站台2》亦试图让女主突破常规,最终她与333层以下的非人非鬼囚徒共存,只能以坠落的尸体为食。直到某天,她遇见了第一部男主缓缓坠落的场景……若非要将第二部与第一部对比,我认为它在叙事上更显通俗易懂,也更具商业大片的特质,增添了更具冲击力的血腥暴力元素。

或许有人会认为这是一部“流俗”之作,但需注意多数观众观影的核心诉求并非深入思考,而是寻求情绪上的酣畅。尽管片尾常有人故作高深地撰写影评文章,实际上仍需依靠票房来维系创作。然而《饥饿站台2》相较于前作确实存在明显短板:如“保守派”与“野蛮人”的设定流于表面,女主对秩序的认知更显程式化,仿佛导演迫切希望借角色之口阐明自身的社会观。影片多次出现虚构的金字塔结构与在塔间循环的孩子们,虽然意在强调阶级隐喻,但表现手法略显冗长,相较第一部将符号藏于叙事肌理中的精巧设计,无疑削弱了作品的深度与余韵。

影片中女主角随着楼层更迭及自身经历的演变,其心理变化的设计依然保持了细腻的刻画。恰如当下网络平台上层出不穷的“立场”“成分”类言论,往往令人感到寒心且深感不屑。《饥饿站台》系列则彻底颠覆了我们对日常生活的认知与思考方式,其核心思想可概括为:若无食物,你便无法被称为“人”。这看似简单的命题,实则直指人心。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -