资讯分类

保持「荣誉感」,才是陆川的当务之急 -

来源:爱看影院iktv8人气:162更新:2025-09-10 07:23:41

昔日武人比武时,败者轻声道“佩服”,胜者则执礼说“承让”,双方互拱手作揖。这种互敬互礼的传统,常被我视为“武德”之体现。作者 | 登徒子 编辑|小白 排版 | 板牙 本文图片来自网络 围绕《749局》在国庆档的讨论,难免令人感到尴尬。身为陆川导演作品的忠实观众,我们亦能透过其影片见证中国影视产业的演进历程。尽管我屡次试图为该片撰写评论,却始终难以找到合适的切入点,近期舆论对影片的争议尤为激烈。笔者认为,中国影视发展停滞的症结所在,恰恰在于“护犊子”式的保护主义,以及“捧杀”效应——从业者逐渐沉溺于小圈子内的自说自话,他们并非不接触海外作品,也非不理解优秀电影的标准,但往往缺乏直面问题的勇气。

建设性批评应建立在“瑕不掩瑜”的基础上,而非忽视普通观众的真实情感,毕竟他们才是电影院的主要消费群体。2015年,《九层妖塔》与《寻龙诀》同期上映,若查阅当时的影评,不难发现近十年前观众对这两部影片的真实评价。而让“沈马组合”成名的《夏洛特烦恼》将作为后续讨论内容,在此暂不展开。今年围绕《749局》的公众讨论多呈现“九层堡垒”之势,其存在一定程度的夸大其词。由于我曾亲身观看了《九层妖塔》,个人认为《749局》在整体表现上逊色于前者。若剔除导演未曾明确证实的创作细节,可将这两部作品视为独立存在的电影。

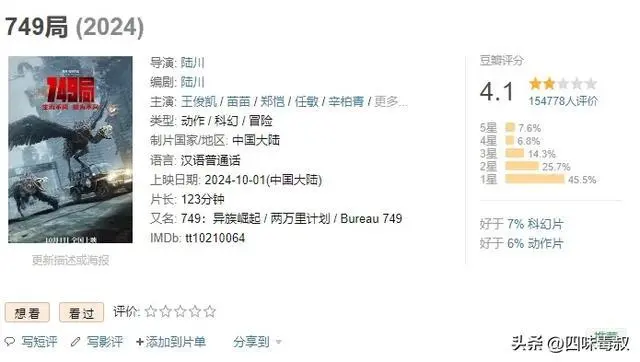

一部自2016年起筹备、历时八年打磨的国产科幻(或玄幻)题材电影,其漫长的制作周期恰与时代变迁同步。从2015年至今,首批90后群体已迈入29-35岁区间,而00后新生代则正值19-25岁活跃期,主力观众的年龄层已发生显著变化。数据显示,超七成观影群体为女性,她们的观影偏好显然更迭明显。然而即便如此,自2024年10月2日上映以来,《749局》持续遭遇负面评价,其中女性影评人占比亦不容忽视。知乎平台上曾出现热议话题:"为何《上海堡垒》口碑崩盘时观众集中批评鹿晗?《749局》口碑下滑却引发陆川被广泛质疑?"在探讨这一现象时,不妨先关注一些专业层面的分析。

陆川确实具备把控电影主题与叙事节奏的能力,但这种能力更适用于特定类型的作品。以《可可西里》为例,他成功展现了对题材的深刻理解和叙事上的精准把控,然而在商业类型片领域,其表现则显得较为局限。需要特别指出的是,《可可西里》作为一部非商业片,其价值更多被小众群体和专业影评人认可,而非主流观众的偏好。每当探讨这一话题时,难免会遇到一个困扰:部分影迷倾向于将高口碑等同于优质作品,却往往忽视票房收益与市场回报的重要性。这种思维误区让人感到棘手,因为艺术价值与商业价值本应是电影创作的两个不同维度。此外,关于"多年打磨"与"商业回报"之间的矛盾,也值得思考:当创作者投入大量时间精力完善作品时,是否会影响其市场竞争力?这需要在艺术追求与商业现实之间找到平衡点。

中国(内地)电影自发展初期便展现出某种特有的现象:在艺术性与商业性之间游走,形成了独特的评价体系。即便像《英雄》这样因争议性被文艺圈激烈抨击的作品,其开创商业电影先河的意义仍不可忽视。该片的成功不仅带动了导演们对市场规则的探索,更促使资本与明星资源加速涌入影视行业。随着行业成熟,影片档期逐渐契合社会节奏,创作者们在既定框架中博弈,试图在艺术表达与观众需求间寻找平衡。这种发展状态本质上是对电影本质的思考——既需展现创作者的功力,也要回应市场与观众的期待。陆川曾直言不讳地表达对名利场的质疑,在2005年上海国际电影节上坦言"电影节是扭曲导演的地方",他以个人经历佐证电影创作不应被明星效应绑架,指出《可可西里》等作品证明了没有明星加持同样可以完成高质量的电影表达。

他在批判性创作的领域独树一帜,通过艺术重构历史:如今在内地互联网已难以寻觅关于日本"阿波舞"的完整历史记录。但根据我的记忆,至少在2010年以前,相关文献中仍存在对"阿波舞"的客观描述,甚至提及这种民间舞蹈在二战期间曾因被视为"伤风败俗"而被日本政府明令禁止。若排除"曼德拉效应"的可能性,这些记忆应具有历史真实性。《南京!南京!》影片中关于日军进城的最终场景持续引发争议,核心焦点便在于"阿波舞"这一细节是否属于艺术虚构。无论如何,"阿波舞"作为普通观众对影片的集体记忆,已与"侵华"历史形成某种文化联结,甚至登上新闻版面,成为公众批判的符号。

近年来,国内某种日益浓厚的特定社会氛围中,出现了将电影艺术加工为批判外国文化的倾向。尽管人们普遍怀有爱国情怀,但如何在历史事实与情感表达间取得平衡,当前仍缺乏理性的探讨声音。对于电影行业与民间舆论背后的真实动因,公众普遍心知肚明,却鲜少有人愿意坦诚讨论。正如陆川导演《749局》所遭遇的网络暴力,这种现象折射出更深层的文化对话困境。

自10月2日以来,各社交平台对电影《749局》的讨论中充斥着诸多负面评价。值得注意的是,部分批评者并未实际观影,而是盲目跟风,甚至刻意提及陆川过往作品如《寻枪》以博取关注,此类行为已明显偏离专业影评范畴。

近年来,内地网络环境的负面情绪愈发明显,陆川所遭遇的质疑或许并非个例,许多导演都曾在不同阶段面临相似困境。

本人于10月1日选择观看《749局》作为国庆档首部影片,观影后对作品风格产生抵触情绪。该片明显延续了《九层妖塔》的叙事模式,二者在预告片阶段已展现出高度相似性,唯一差异仅在于主演阵容。

在国庆档影片中,《749局》的口碑表现属于中等水平,其争议更多源于时代错位——2010年代的中国电影市场曾见证多部非传统类型片取得票房成功,若陆川希望打造"749宇宙"的系列IP,此举在逻辑上具有一定合理性。

然而,陆川因《九层妖塔》的口碑欠佳而选择重新出发,试图以全新片名重塑科幻类型片的形象,却在2024年迎来了令他始料未及的结局。《上海堡垒》也未曾料到,会有另一部作品在它的巅峰时期悄然超越。导演们通常不愿陷入"比烂"的争议,陆川亦然。

陆川曾试图通过《上海堡垒》的片名打造全新科幻作品,但这一尝试最终未能摆脱"比烂"的舆论困境。当2024年的新作在市场上引发更大争议时,这位导演不得不面对既定的尴尬处境。据业内人士透露,即便是在制作《上海堡垒》期间,陆川团队仍对作品的市场表现抱有较高期待。

从《九层妖塔》的口碑滑坡到《上海堡垒》的市场反响,陆川的创作路径始终伴随着观众的质疑。尽管他在电影创作中不断寻求突破,但"比烂"的舆论环境却始终如影随形。行业观察家指出,这种现象折射出中国科幻电影在发展过程中面临的普遍挑战。

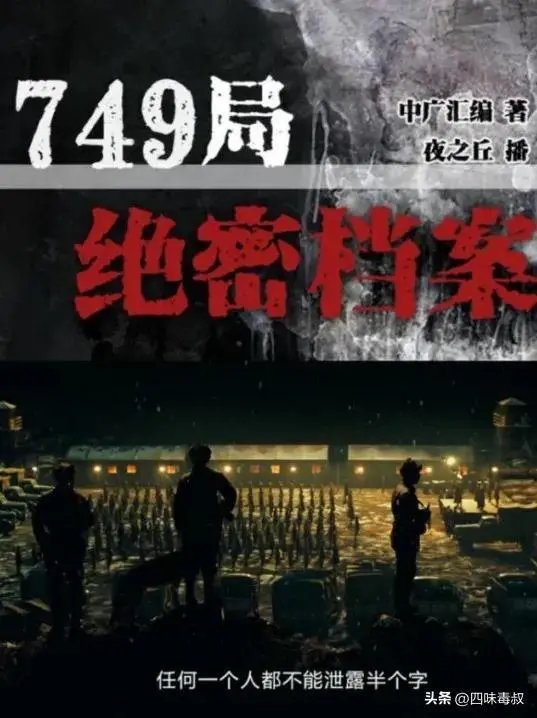

从《南京!南京!》开启商业创作之路后,陆川导演的影视作品逐渐呈现出不同的风格取向。关于电影工业化,有友人提出"这是一项考验多方协调的系统工程",对此我仅认同其半分——工业化虽是衡量成功的重要维度,但核心仍应立足于故事本身。恰逢本人对超自然题材怀有浓厚兴趣,尤其关注"749局"这类融合神秘主义与科幻元素的创作。早年间在天涯社区浏览时,曾留意到一些涉及国家设立超自然现象处理机构的文学作品,其中尤以《听雷》最为引人注目。该作品描绘建国后神秘组织在全球范围内处置超自然生物的激烈战斗,巧妙将民间传说与古代外星科技相融合,将丧尸、怪兽、海怪等元素重构为"生物兵器",画面极具冲击力。遗憾的是作者后期似乎淡出了创作。另一部值得关注的作品是《民调局异闻录》,其动画衍生版虽在某视频平台播出,但改编后已大相径庭,更侧重神鬼修真等传统元素的演绎。

陆川执导的《749局》在叙事框架上与《听雷》存在相似性,但影片未能清晰展现外星生物与主角之间错综复杂的关系网络,也缺乏对灾难性后果的充分铺垫。诸如"神秘部门749局"这样的视觉符号,反而显得比故事内在逻辑更为突出。这种现象折射出部分国产影视作品的通病——创作者过度依赖显性符号传递信息,却在核心叙事上存在刻意隐藏与故弄玄虚的矛盾。若从角色定位视角观察,《749局》中主角的出身背景与身份认同更接近漫威宇宙的《地狱男爵》或金庸笔下的乔峰,皆呈现出在异族势力中挣扎求存的"边缘者"形象。

对于这类人物的矛盾心态与行为,熟悉前作的观众已有一定理解。然而,《749局》的叙事却显得流于表面,夸张的噱头也缺乏新意——自《九层妖塔》到《749局》,片头中"坠龙""野人"等元素早已成为网络上随处可见的创作素材。即便电影中稍作提及,也能为观众勾勒出"749局"庞大世界观的轮廓,但陆川显然未能突破这一窠臼。

人物设定、场景构建、武器系统、敌对势力及时代背景,皆被包裹在一场宏大却局限的想象之中——若非如此,又当如何?若欲讲述真实世界与神秘力量交织的故事,特效未必需要炫目,但至少应构建观众熟悉的现实场景,以增强代入感。而《749局》始终将叙事局限在"神秘事物处理部门"与"虚构城市"的框架内,既未展现外界势力的互动,也未突破兵器设计的仙侠化倾向,这种封闭的叙事结构确实削弱了作品的现实感染力。

相较于美国影视作品中建立在成熟IP基础之上的"小世界"设定,如维系哥谭市秩序的蝙蝠侠、对抗外星入侵的政府机构等,国产影视在现实元素的运用上始终面临掣肘。这些"小世界"虽独立成体系,却依托于长期积累的观众认知,使得超现实情节更具说服力。因此,当陆川选择构建一个围绕"749局"的封闭世界时,我们更应理解其背后现实创作的困境。

提及此类题材时,总有人会不自觉地提及《上海堡垒》,令人感慨万千。归根结底,我们仍需以"向我开炮"的态度面对。我一直期待能在有生之年见证一部兼具《黑太岁》异域气质的中式克苏鲁作品——将深邃的中国历史作为怪兽孕育的土壤,让神秘力量在现实都市中悄然蛰伏。主角不必具备超凡能力,甚至可以是平凡无奇的,但必须拥有可靠的伙伴,例如《盗墓笔记》中的吴邪与闷油瓶。相关角色未必需要具备非凡本领,但应传递出令人信服的真实感,而非刻意营造突如其来的牺牲场面或悲壮结局,这些元素也并非必须存在。《749局》本可实现上述愿景,片头中呈现的诸多源自中文互联网的都市传说,每一则独立展开皆可成佳作。最终,"人"的维度至关重要,这既指塑造故事的创作者,也指身处其中的普通个体。

陆川导演近期遭遇的网络舆论风暴,其背后存在一个被刻意回避的关键因素。在剖析普通观众形成的舆论场时,这一因素必须被正视:若脱离素人视角单独评价《749局》的口碑崩盘,既无法全面反映现实,也如同掩耳盗铃。这正是今年暑期档电影《抓娃娃》所引发的争议。陆川导演因账号切换失误,先是公开否认后又被平台直接制裁,导致"我兄弟""我弟"等称呼在网络空间沦为笑谈。更令人唏嘘的是,陆导本人对此保持沉默,而相关方也选择性地忽视了这一事件,使得舆论发酵后缺乏应有的回应与澄清。

我再次强调,观众并非散场后便消逝的普通个体,他们始终是兼具‘网民’身份的群体。观众拥有记忆,网民同样具备记忆能力。此前我暂时搁置这一话题,想提及一段几乎被尘封的往事:2016年,一篇在业内流传的公众号文章曾引发热议,虽具体标题已模糊,但其内容《中国电影十宗罪》的框架至今令人印象深刻。文中列举的十条‘罪过’中,‘互相贬低’这一条尤为突出,也堪称现实写照——业界人士彼此间存在嫌隙,却在公开场合刻意营造盛大场面。陆川导演在《九层妖塔》中的技术性失误,意外将这种隐晦的矛盾公之于众,成为一时谈资。事实上,彼时许多网民早已意识到:《九层妖塔》的口碑表现已为《749局》的上映埋下伏笔,后者不过是观众获得‘二次惩罚’的契机。而最终,这种预期被精准兑现。

此刻笔触至此,方才道出文章的真正主旨——我感到心寒。昔日武者比武,败者拱手言「佩服」,胜者则轻声道「承让」,双方以礼相敬,此等风范我称之为「武德」。而今观陆导所为,实在令人唏嘘。昔日的礼仪风范竟被世俗利益所侵蚀,令人不禁感叹时代的变迁与人心的浮躁。

业内专家往往碍于面子而选择缄默,或流露出对评价的轻视,但普通观众则毫无顾忌。关于《抓娃娃》的口碑,是否真的值得称道?其艺术成就与市场反响之间是否存在差距?《SIR电影》的同仁已给出客观评价,其论述并未涉及主创团队,仅以片名为切口,展现出独立于舆论场的思考维度。

尽管存在争议,但《749局》在暑期档仍取得票房佳绩,证明其具备市场吸引力。有人认为当代观众品位低劣,或指责此类影片质量欠佳,但若直言不讳,至少算得上一种坦率表达。影片上映次日便遭遇口碑滑坡,陆川导演接连发布博文表达对家人的爱意,并试图营造‘勿针对演员’的氛围,却引发网友更强烈的不满,主要批评集中于两点:一、观众并不买账,实为冲着导演而来;二、‘忘记切号’的旧账仍未释怀。2024年整个电影行业及从业者的表现令人感到失望。

此刻回想起当年市场鼎盛时期,那些互相祝捷与跨作品联动的场景,让我对"团结"一词有了更深刻的理解。彼时的电影人们尚能共享行业红利,以票房突破XX亿的喜讯相贺,让角色穿梭于不同作品预告片中,展现出令人称道的创意共生。而今从春节档到国庆档,资本间的角力悄然升级,"提档""撤档"成为默契的博弈工具,仿佛连光影艺术都成了零和游戏。当观众数量持续缩水,那些曾引以为傲的IP地址疑似刷屏的评论,恰似行业病态的写照。在仅存十余年的电影市场里,我们愈发常见不择手段的投机行为,这让《可可西里》导演陆川的坚守更显珍贵。即便是参与某综艺的客串演出,也无法掩盖《749局》所引发的舆论暗流,那些扎堆出现的调侃评论,恰似整个行业的集体叹息。

网络暴力现象确实不容忽视,当生活压力成为常态,人们总需寻找宣泄的出口与对象。但陆川是否真正无辜?在路演现场面对观众质疑时,他眼角的泪光或许映照着多年打磨之作遭遇滑铁卢的痛楚。这种情感的流露,或许比任何辩解都更具说服力。令人感慨的是,那个曾直言"电影节是扭曲导演的名利场"的陆川,如今似乎在舆论场上变得更为谨慎。当越来越多创作者在评价作品时选择回避现实或制造对立,这种态度是否正在侵蚀电影市场的信任基础?我们是否该反思,那些曾让我们为之动容的电影,是否也源于创作者最初的真诚表达?这种困境并非陆川独有,而是整个行业面临的共同挑战。作为观众,我们或许更应该保持清醒认知——在给予创作者专业评价时,不应忘记自己首先是影视作品的消费者。

这篇文章的篇幅远超预期,实则并非在赞誉电影作品,而是在剖析行业生态。我试图以理性克制的笔触收束那些锋芒,却始终难以忽视社交平台上对国产电影现状的激烈讨论。作为一名深耕行业十余载的从业者,每看到此类言论都令人心绪难平。即便前路荆棘密布,仍需坚守‘武者’应有的尊严与风骨。纵使未来可能屡战屡败,但至少我们已竭尽全力。或许某日,行业内依然能彼此坦诚相待,以‘佩服’‘承让’作结。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -