资讯分类

为什么黄渤不扛票房了? -

来源:爱看影院iktv8人气:507更新:2025-09-10 07:34:05

演员与票房之间的关系颇具微妙性。虽然演员对影片票房确实存在显著影响,但过度依赖这一指标往往会导致误判。以吴京与沈腾为例,作为国内票房担当的两大代表人物,其暑期档新片票房均未达预期,尤其是沈腾主演的《超能一家人》更是遭遇了前所未有的市场滑铁卢。这恰恰说明,脱离影片本身质量来讨论演员的票房保障能力,本质上是站不住脚的。

当探讨"黄渤为何不再被视为票房担当"时,其暑期档三部作品《封神1》《热烈》《学爸》累计票房突破40亿的亮眼成绩,似乎与这个命题产生了矛盾。但需要明确的是,衡量演员是否具备票房号召力,关键在于两个维度:微观层面的个性记忆点与宏观层面的影片存在感。当这两种特质同时缺失时,即便影片票房成功,也难以认定演员与票房存在直接关联。

从《热烈》《封神1》《学爸》三部作品入手,黄渤在暑期档的表现呈现出微妙的分野。其中《封神1》虽以票房成绩领跑,但黄渤的戏份占比相对较低,其角色塑造更多依赖于其他主演的发挥,而姜子牙的喜剧元素也未能与影片史诗格局形成有效呼应,这种风格错位成为他吃亏的注脚。《学爸》中黄渤占据绝对C位,但角色深度似乎陷入自我重复——无论是喜剧还是煽情维度,都未能突破其固有标签,导致观众印象模糊。反倒是《热烈》让黄渤重新获得关注,作为双男主之一,他饰演的教练角色实质承担起叙事核心功能,那场为五万块奖金与王一博分道扬镳的饭局戏码,凭借细腻表演赋予了逆袭叙事新的生命力,使这个常见题材获得意外感染力。然而即便如此,该片中黄渤的精彩片段仍属凤毛麟角。整体而言,三部影片累计突破40亿票房,但黄渤在其中的影响力与记忆点却呈现下滑趋势。

黄渤在初入公众视野时,"丑"曾是其形象的重要标签之一。随着他逐步跻身一线演员行列,这一特点逐渐淡出讨论焦点。部分人潜意识认为"丑"是喜剧演员的加分项,但若仔细分析,能够担纲男女主角的喜剧演员中,真正符合"丑"这一形象的实属寥寥。以当前国内喜剧演员为例:葛优、徐峥、沈腾、黄渤、王宝强、邓超、雷佳音、魏翔、贾玲。其中具有明显"丑"特征的,当属黄渤、王宝强与魏翔三位。相较而言,王宝强凭借"囧"系列到"唐探"系列的表演形成了独特的喜剧辨识度,魏翔的神经刀人设也呈现出鲜明的喜剧逻辑。而黄渤的"丑"特质,其商业价值显然更为抽象和朦胧。

从《学爸》到《唐探3》,再到《这个杀手不太冷静》,黄渤的银幕形象似乎正在经历微妙转变。有人认为他早已告别“丑”路线,但细究之下,这种说法并不完全准确。相较于徐峥、沈腾这类颜值基础扎实的演员,中年发福反而可能为喜剧效果增添层次感,而黄渤如今愈发精致的外表却带来了另一种困境——在爱情戏中容易陷入尴尬。他的作品中几乎不见传统爱情线,近年角色多设定为离异或丧偶的前夫,这种刻意规避或许源于对情感戏的谨慎处理。纵观他与众多女星的合作作品,从谭卓到舒淇,从徐静蕾到袁泉,再至郝蕾、林志玲、江一燕,几乎所有爱情戏都显得生硬。这种反差或许正是黄渤在喜剧道路上的独特选择,用更为复杂的人性刻画替代简单的浪漫叙事。

从《一出好戏》《101次求婚》到《假装情侣》,黄渤在演绎与女性角色相关的情节时,十年前的表现相较于后来似乎更为自然。然而,若客观评价,尽管他与众多女演员合作,真正能算得上成功的作品,恐怕只有《亲爱的》和《被光抓走的人》。而这两部影片,一部讲述离异夫妻共同寻找孩子的故事,另一部则描绘了爱情消逝后的中年夫妻生活,它们要么与爱情无关,要么直接呈现爱情的终结。从《心花路放》开始,黄渤持续出演离婚男性角色,中间则涉及各种情感困扰的情节,而到了最近几年,接连三部作品都刻意回避了爱情元素。因此,可以看出,黄渤在爱情戏方面的表现确实是其演艺生涯中的一个显著短板。相比之下,宁浩作为导演,似乎更懂得如何运用黄渤的演技,他的“疯狂三部曲”以及《无人区》均获得了高度评价,而这些作品几乎都与爱情主题无缘。

“苦”则是黄渤的另一层核心特质。早年他多饰演底层草根角色,这种苦中蕴含着倔强与不屈的幽默感,宁浩与管虎的导演风格不断深化这一特质。随着影帝头衔的获得以及票房从50亿到150亿的持续攀升,黄渤逐渐远离草根形象,转向中产阶层或小市民的刻画。因此,那份苦从起初的苦中作乐,演变为带有压抑情绪的苦闷。然而,当这种气质转变为“苦闷”时,问题随之而来:苦逼可以衍生出乐观的幽默,而苦闷却可能让笑声充满辛酸。在《亲爱的》《记忆大师》《被光抓走的人》等作品中,黄渤以精准的表演诠释了这种转变。但一旦涉及喜剧类型,苦闷便显现出矛盾感。青春时期,苦逼的搞笑源于旺盛的生命力,而中年时期的苦闷则因生活现实,使得幽默中透着一丝认真与无奈。在《热烈》中,小岳岳调侃黄渤“丑”,称其“像蟾蜍”。若在年轻时或许还能一笑置之,但面对角色中那张苦闷、落魄且不得志的面容,这种看似随意的评论反而让人感到人生的荒凉,不禁思考为何两人要承受如此多的辛酸。

《热烈》中苦闷情绪在当下难以引发欢笑,这不仅源于黄渤独特的气质,更与时代背景密切相关。在过往,黄渤饰演的苦涩角色总能以旺盛的生命力触动观众,因其与奋进向上、朝气蓬勃的时代风貌形成呼应,彼此成就。而如今,当经济下行、前景迷茫、生活本就充满压力,人们更不愿再被黄渤在银幕上展现的现实困境所触动,仿佛继续观看这样的角色会加重对现实的无力感。于是,那份曾经的共鸣逐渐消散,最终化作一声无奈的叹息。

《被光抓走的人》中,黄渤的高情商始终是其气质的重要组成部分。事实上,这一标签的广泛传播恰与他形象的中产化同步推进。所谓高情商所隐含的得体举止、从容气度、处事智慧,本质上是中产阶层乃至更高阶层的典型特征。当这种特质在戏外成为被反复提及的标签,便暗示着他在戏内已逐渐远离草根叙事。不过这些分析更多是事后总结,缺乏实际参考价值。真正值得探讨的是:黄渤究竟具备怎样的人格特质?值得注意的是,真正拥有高情商的人往往不会过度强调自己的这一优势。其背后支撑的是稳定的情绪、清醒的判断、温和的处世态度,以及对他人感受的敏锐洞察。因此,黄渤的高情商不仅体现在表层的机敏回应,更体现在他能为任何场合注入温度——通过诙谐的谈吐、恰到好处的社交智慧,让互动始终维持在舒适而生动的维度。

在《热烈》的路演现场,这类具有高情商的个体往往展现出令人琢磨的疏离感。当一个人深刻体会到强行维持社交面具的疲惫时,他便会本能地与他人保持恰到好处的间距,表面上流露出克制而专业的冷感。这种距离感并非冷漠,而是对分寸的精准把控。疫情前与黄渤的采访经历印证了这一点,他给人留下的印象正是这种若即若离的特质——既不会用简短的话语敷衍了事,也从不轻易表露内心。每个回答都透着真诚,却又仿佛隔着一层透明的屏障,难以窥见真实情绪。至于内容的深度与价值,同样难以量化。采访结束时,我曾感叹这正是典型的职业型艺人模样。

黄渤的高情商特质在《封神1》路演中的表现,或许正在塑造他创作道路上的特殊困境。当演员、导演、监制多重身份交织,他在自我表达、观众期待与商业考量之间的复杂平衡,可能使作品呈现出一种游离的状态。尽管喜剧已非他擅长的领域,但似乎仍难以彻底摆脱类型限制,这种矛盾或许源于他对市场规律的深刻认知。若《一出好戏》能剥离刻意制造的低俗笑点,《学爸》若在现实主义题材上深入挖掘,虽然短期票房或受影响,但艺术价值有望获得更持久的认可。相较之下,王宝强在《八角笼中》的转型尝试更具突破性,这恰恰印证了黄渤所处的微妙处境——高情商既是优势,也可能成为创作突破的桎梏。

近期黄渤与王宝强的动态引发热议,黄渤因路演中展现的高情商回应再度登上热搜。面对观众对《外太空的莫扎特》票房表现的质疑,他巧妙化解的发言赢得广泛赞誉。细读其回应后,我深刻感受到:维持高情商的社交姿态实属不易。作为普通人在人生道路上,难免遭遇高峰与低谷、失误与抉择,甚至面对某些题材的挑战。若不敢尝试突破,便永远困于舒适区。而每一次尝试都如同踏上未知的岔路,既可能通向成功,也可能面临挫折。正如我无法选择停滞不前,每一步前行都承载着成长的必然。我坚守着内心的追求与选择,在得失之间不断摸索前行。这个过程中既有自我反思与判断,也离不开观众的陪伴与支持。我不愿一生都行走在平坦大道,更渴望在起伏跌宕中寻找突破与改变。毕竟人生本就充满起伏,无论顺境逆境,都是值得面对的历程。

在《学爸》路演现场,观众能感受到黄渤对角色意义的执着追求。与葛优的随和、徐峥的精明、以及王宝强的质朴形成鲜明对照,沈腾与黄渤的差异尤为显著。作为国产喜剧领域接棒黄渤的代表性人物,沈腾虽同样擅长塑造小人物,却展现出截然不同的气质——黄渤在困境中保持乐观的韧性,而沈腾则散发着游刃有余的松弛感。这种差异使得沈腾虽被公认为国内喜剧第一人,却在作品中呈现出相对稳定的风格模式。他以"吊儿郎当"的处世态度,通过精准的眼神与自然的动作,总能让观众在笑声中感受到独特的魅力。这种无需刻意雕琢的松弛感,已成为沈腾在各类电影中独树一帜的标志。

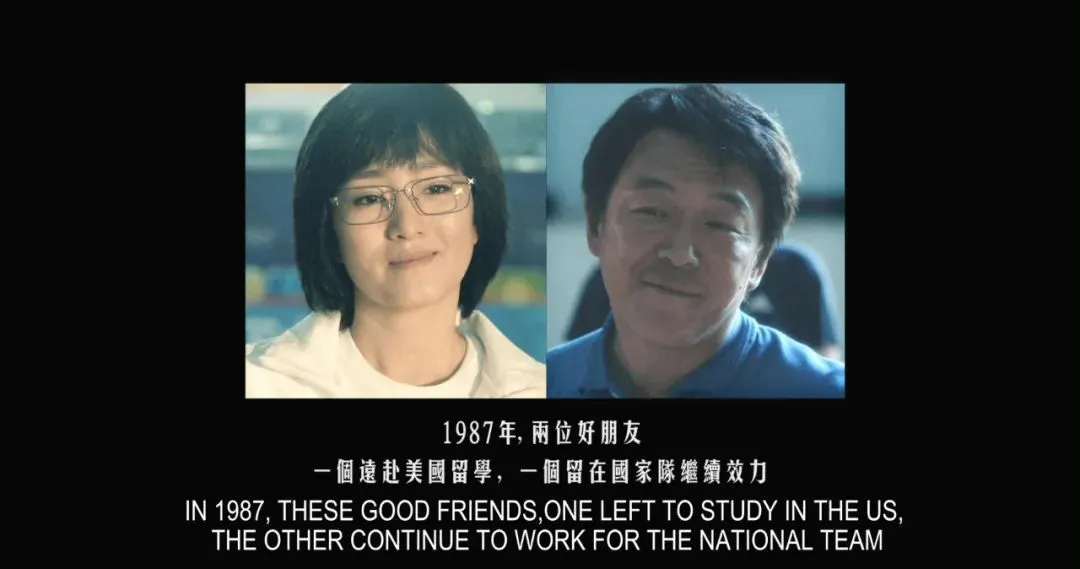

相较于沈腾在表演中展现的与生俱来天赋,《超能一家人》更凸显黄渤对艺术的执着投入。若说沈腾将电影视为职业路径,黄渤则仿佛将其当作终身信仰。这种态度差异体现在他对作品的雕琢上:在首次执导的《一出好戏》中,他力求在娱乐性之外传递深层思考;在闲暇时光里,他持续探索绘画、陶艺等多元艺术形式。从作品选择角度看,黄渤始终秉持意义探索的初心。尽管近五年国产电影整体低迷,他虽未产出大量代表作,但剔除强制参与的主旋律项目后,每部作品都暗含创作意图——《疯狂的外星人》《被光抓走的人》《外太空的莫扎特》是软科幻类型的创新实践;《夺冠》《热烈》承载着体育题材的现实关怀;《封神1》则尝试构建本土魔幻叙事体系。而《风平浪静》《学爸》两部作品,更源自他主导的HB U新导演培养计划,体现了作为行业前辈扶持新生力量的担当。

《夺冠》这部电影让人不禁思考,追求艺术意义与展现高情商同样充满挑战,往往付出大量努力却未必能得到理想回报,甚至可能陷入鸡肋境地。观众对黄渤的苛求显而易见——作为影帝、票房保障和资深演员,他被赋予了多重期待,既要保持创新力,又要避免"拍烂片"的污名。而沈腾的处境则截然不同,尽管《超能一家人》的口碑引发争议,但观众似乎更愿意将包容之心留给喜剧演员,即便作品质量欠佳,也大概率不会将责任归咎于他本人。

这种差异折射出娱乐圈的微妙生态:黄渤的"完美主义标签"与沈腾的"喜剧符号"形成鲜明对照。当黄渤即将迎来50岁生日,回望其20年演艺生涯,他仍是中国电影市场的重要力量,但这种地位更多取决于类型选择、情感共鸣与整体制作水准。或许该是时候重新审视这种角色定位——与其始终背负高情商的期待,不如尝试突破舒适区,探索更具挑战性的创作方向。

具体而言,可以考虑在喜剧领域以外寻找突破,特别是在导演是宁浩这样的合作者时。更重要的是回归小人物叙事,塑造具有复杂心理层次的角色,尤其是"绝境求生"类题材。以待映的《涉过愤怒的海》为例,其中的黄渤或将呈现出前所未有的艺术面貌,这种突破不仅需要演员的自我突破,更需要整个创作环境的包容与支持。

实际上,作为业余观众为专业电影人提供建议,这种行为本身就存在一定的局限性,难以产生实质影响。仅凭客观存在的信息差,我们这些外行的诸多判断便可能失去参考价值,进而显露出不够成熟的特质。可以明确的是,电影创作始终是一项复杂的工程,而在中国特有的语境下,这种复杂性更显得无所不在。在此,仍要诚挚祝愿黄渤。在当今浮躁的影视环境中,像他这般持续执着于作品深度与社会意义的创作者,实属难能可贵,尤其是对于行业内的中坚力量而言。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -