资讯分类

一句台词没有,却把魂给勾走了 -

来源:爱看影院iktv8人气:728更新:2025-09-10 07:57:17

《只此青绿》以色彩为语言,串联起文明与历史的对话,揭示的是人民对艺术的创造力。无需言语表达,那些对历史中无名文明创造者的敬意,通过舞者一次次的俯探腾跃在光影间流转,彰显出作品独特的精神魅力。作为一部以电影形式呈现的大型舞蹈,《只此青绿》自2021年在北京国家大剧院首演后,陆续登上春晚舞台并开启全国巡演,最终在国庆档以电影形式与观众见面。相比舞台版本,电影版通过特效镜头与文字叙事的结合,为观众呈现了现代文物研究员穿越千年探寻《千里江山图》作者希孟少年时代的故事,让艺术与历史的脉络更加清晰可感。

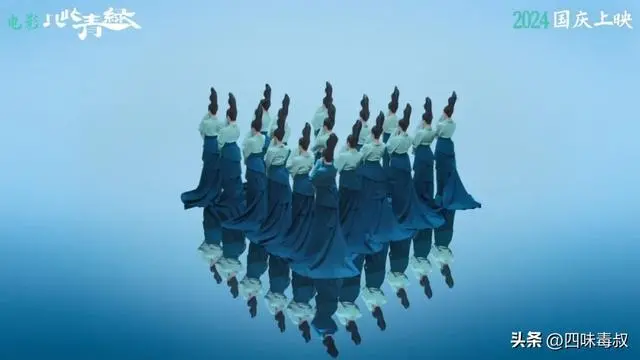

无论观众此前是否观赏过这部舞剧,都被深深的情感交织笼罩:感动、震撼、叹息、惊讶、遗憾……还有那份挥之不去的余韵。整场演出以静默的肢体语言构筑起跨越千年的对话,当《只此青绿》以无言之姿呈现对少年画家希孟的慨叹时,更令人动容的是剧中通过笔墨颜料等艺术载体串联起的时代群像——“就当我与你一同看过了这河山”。那些未被史书铭记的工匠们,在《千里江山图》的画卷中获得了永恒的生命,与画作的创作者王希孟共同伫立于历史长河。

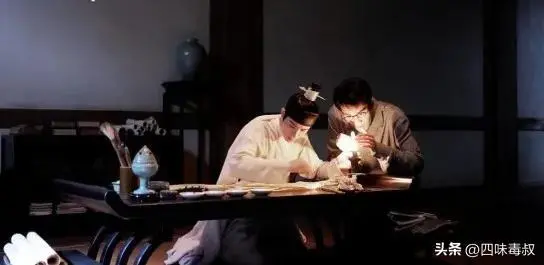

在《只此青绿》的舞台上,少年们率先以优雅姿态向所有舞者致以崇高敬意。整场表演宛如一幅流动的画卷,令人目不暇接的场景衔接流畅,行云流水般的舞姿将艺术魅力推向极致。张翰、孟慶旸、謝素豪、劉洋等主演以精湛技艺诠释了作品精髓,他们与她们的肢体语言成为整部舞剧的灵魂所在。通过电影版的叙事手法,文物研究员与画家希孟的跨时空对话更具深意:当两位少年在穿越的意境中,以绚丽热切的舞姿跨越画卷界限,一句'你在哪里'与'我在这里'的问答,既勾勒出历史与当下的呼应,也彰显了艺术传承的永恒主题。

展开画卷、探寻篆刻技艺、吟唱丝绸之韵、追寻山石之魂、研习笔墨之道,观众在文物研究员"展卷人"的引导向往中,步入了《千里江山图》诞生的岁月。目睹乡野女子的温婉风姿,却见书院夫子举止轻浮;凝望山中匠人的辛勤劳作,观画者仰天长叹。恍惚间,现代少年的情绪随之起伏——或欢欣鼓舞,或感伤落泪,皆因这幅传世画卷背后,藏着无数值得追溯的时光印记。随着视线流转,在《千里江山图》的某处景致中,人物仿佛被赋予生命:或灵动飘逸,或坚毅挺拔,或柔情似水,中华文明的精髓与民族精神的传承,皆在这幅山水长卷中徐徐展现。

《只此青绿》以色彩为媒介,勾勒出文明与历史的互动脉络。这并非单纯展现皇家对艺术的青睐,而是揭示人民在艺术创作中迸发的无限潜能。无需言语,那些在历史长河中默默耕耘的文明缔造者,其精神光芒通过舞蹈的俯探腾跃得以永恒传递,构成了作品独特的魅力。透过青绿色彩的流转,观众得以见证少年希孟从意气风发到生命凋零的历程,亦能目睹匠人素女研磨调色的专注瞬间。不同场景中或恢弘或婉约的叙事,皆蕴含着震撼人心的力量。当舞者以灵动的姿态重现古物神韵,沉睡千年的文化符号便焕发出新的生命力,在观者眼中激起层层涟漪。这种跨越时空的对话,让古人的智慧与今人的感知产生共鸣。在我看来,"希孟"既是那个执着创作的个体,也象征着《只此青绿》所呈现的群体精神。传世名画在舞蹈的演绎中,通过斑斓的色彩与优美的姿态,编织出对传统艺术的深情致敬:真正的文化艺术,永远植根于滋养其生长的沃土。

王希孟在完成传世名作《千里江山图》后便神秘消失于历史长河,这位少年天才与张择端的《清明上河图》、黄公望的《富春山居图》等一同跻身中国十大传世名画之列。值得注意的是,黄公望创作《富春山居图》时已届80高龄,而王希孟仅为18岁的翩翩少年,足见其艺术造诣之超凡。此幅珍贵画作在历经百年岁月后,仅在历史中展出过四次,更添几分传奇色彩。

时光荏苒,每一次展览都可能对画作造成不可逆的损耗。影片《只此青绿》清晰地揭示:终有时刻,它将与创作者一同归于历史尘埃。当前的修复工作旨在最大限度延长其存在时间,文物修复者所承担的使命,是在有限生命期内守护画作的完整性。待后人接力传承,延续中华艺术的辉煌篇章。而《只此青绿》的核心价值,则在于唤起更多人对《千里江山图》创作历程的认知。当未来某日我们得以与之作别时,这或许正是艺术生命力的终极体现。

仿佛在电影画面中,少年希孟与另一端的画中少年隔空相望,终在当代的展览现场相遇。他含笑凝视着珍藏此画的展卷人(文物研究员),行宋式拱手礼……此刻,令人动容。或许,这位英年早逝的天才也在欣慰于后人的守护吧。据史书记载,希孟年仅十八时以近半年时光绘制此图献于宋徽宗,后由徽宗赐予权臣蔡京。政和三年闰四月八日,蔡京得画之日,希孟已故,年仅二十有余。从画技稚嫩到完成逾十一米的恢弘巨制,他仅耗时四年,其作流传千载,其命却令人唏嘘。历经战火、天灾、离散与变迁,众多传世珍品能留存至今本就弥足珍贵。艺术如《千里江山图》般流传后世,感怀如《只此青绿》般触动今人。

《只此青绿》作为今年国庆档的异类存在,令我耳目一新,也引发深思。这种以文化沉浸体验为核心的创作,实则为观众提供了罕见的艺术启蒙机会。当单纯的娱乐难以带来持续的愉悦时,或许该重新审视历史与文化的重量。影片用独特的叙事方式,将观众带入中国传统艺术的深邃世界,这种精神层面的共鸣恰是当代影视作品亟需探索的方向。

9月30日北京首映礼当天,《只此青绿》映后,全体主创和主演们以温和谦逊的态度面对观众,对影片的未来充满期待与忐忑。现场观众纷纷表达感悟,有位观众的"我们都从画中来"这句话被作者视为最精准的总结。中国的历史文化既需要传承守护,更需创新性传播,《只此青绿》让观众内心涌起由衷的赞叹与感动。这种震撼不仅源于千年文化积淀的叙事呈现,更来自众多舞者以精湛技艺演绎的精彩演出。在当下中国电影市场普遍面临类型单一、优质作品稀缺的困境时,《只此青绿》这类具有文化深度的艺术作品,或许正是对当前电影市场的一种有益补充。

从更长远的视角来看,《只此青绿》或许正在为观众审美素养与鉴赏能力的提升打开新的可能。现场观众被其画面与意境所震撼,那种"与山河共呼吸"的沉浸式体验,不仅唤起了深沉的家国情怀,更展现出艺术表达的立体层次与诗意美感。这种文化共鸣提示我们,观众与市场正共同经历着成长,而他们所真正渴求的,是纯粹的艺术价值。

《只此青绿》的剪辑特性使其能够灵活呈现画面精华,适配多平台传播需求,这一优势精准契合当代年轻观众的审美趋势。观众渴求兼具深度与温度的文化载体,通过艺术形式感知民族精神传承、历史脉络演变及时代风貌特征。作品以诗画交融的方式揭示:每个人都是历史长卷中的参与者,少年应有的蓬勃朝气不应被岁月消磨。正如画作中展卷人与希孟的互动所展现的,青绿水墨舞动乾坤,画者风华正茂,江山共览尽处,青丝亦不负韶光。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -