资讯分类

“青绿”是什么?跟随《只此青绿》走进传统色彩 -

来源:爱看影院iktv8人气:124更新:2025-09-10 08:04:57

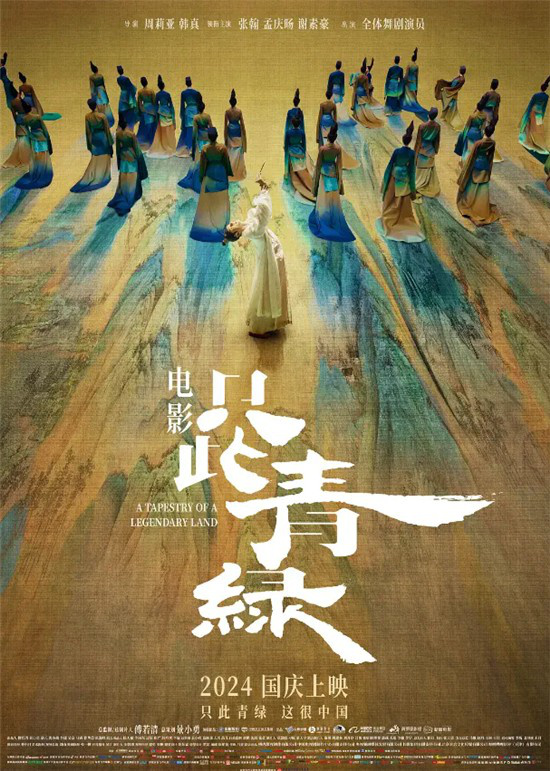

《只此青绿》自春晚舞台绽放异彩后,通过诗舞剧的艺术表达与电影的精致刻画,持续深化“青绿”这一色彩主题的感染力,使其成为贯通古今的文化符号,串联起传统美学与当代艺术的审美脉络。

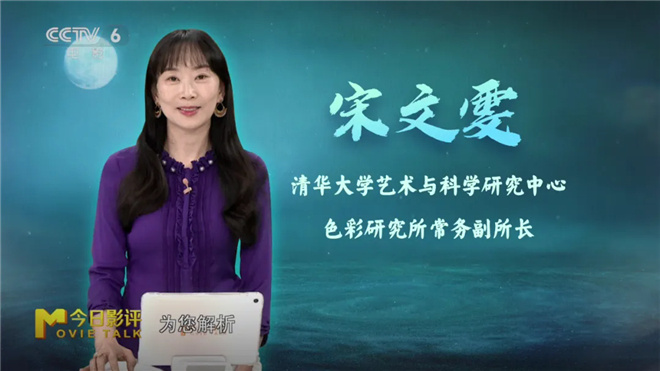

‘青绿’究竟指的是什么?为什么《只此青绿》会聚焦于‘青绿’?又如何通过‘青绿’这一意象解码中国传统色彩的文化内涵?本期《今日影评》特别邀请清华大学艺术与科学研究中心色彩研究所常务副所长宋文雯,带领观众从电影《只此青绿》出发,探索中国传统文化中色彩所承载的历史密码与艺术价值。

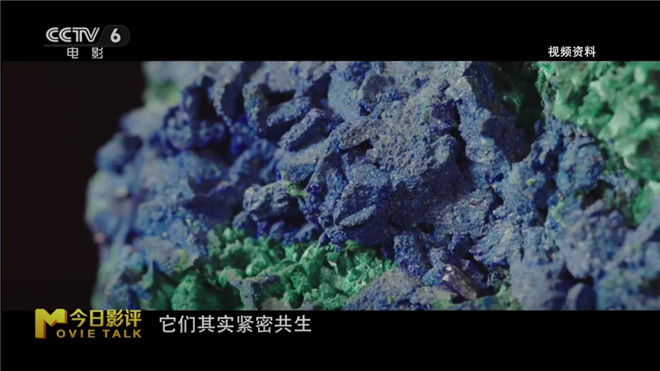

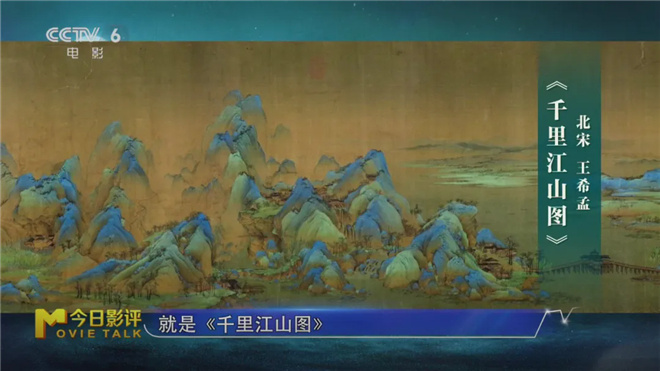

青绿无声,丹青永驻。舞台剧与电影《只此青绿》皆以北宋王希孟的《千里江山图》为创作蓝本,而作品以“青绿”命名,恰彰显此画作在色彩运用上的非凡造诣。青绿本为矿物颜料,其中石青源自蓝铜矿,石绿来自孔雀石,二者常共生一体。值得注意的是,这两种矿物会随温度变化产生转化:高温环境下,蓝铜矿逐渐转变为石绿;而在低温干燥的条件下,石绿又会回变为石青,展现出独特的自然属性。

《千里江山图》与《江山秋色图》《松风听鹤图》等山水画作在命名方式上具有高度相似性,此类画作通常通过标题展现画面主题。然而,该画作所采用的青绿山水技法,却是中国山水画体系中极具代表性的典型形式,体现了中国传统绘画对自然景观的独特诠释方式。

现存最早的青绿山水画可追溯至北魏敦煌时期,如莫高窟172窟的《日想观》便展现了绚丽斑斓的色彩。隋代展子虔创作的《游春图》标志着该画派的成熟,而北宋王希孟所绘《千里江山图》则因艺术成就与广泛传播成为青绿山水画的巅峰代表作。

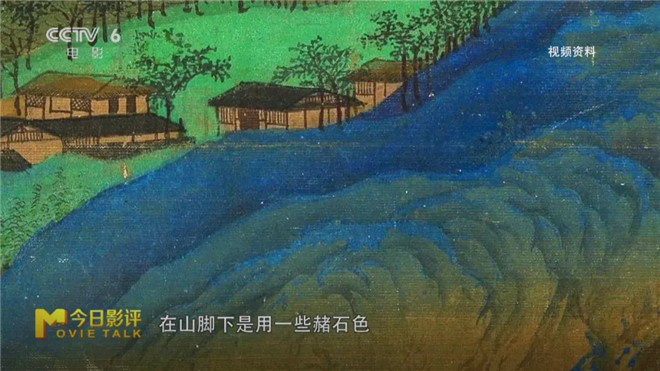

与传统中国水墨画以留白技法表现光感不同,王希孟在青绿山水画领域开创性地运用色彩来构建画面空间感。其代表作《千里江山图》中,青色用于勾勒山岩轮廓,绿色表现植被层次,赭石色则渲染山体肌理,通过冷暖色调的对比则生动呈现出空间的光感层次。

王希孟突破传统水墨技法,以重彩的强烈表现力传递画作深层意蕴,这一艺术选择在美术史上堪称独特。作为18岁的少年,他对世界的观察力、好奇心与热爱使他能够在短暂的艺术生涯中创造出传世之作,证明了天赋与机遇的完美结合。

青绿色调,承载着东方文化的诗意底蕴,而中西方对色彩的认知始终存在本质差异。东方文化往往以感性视角诠释色彩,注重其象征意义与意境表达;相较之下,西方文化自工业革命后逐渐以科学化的视角审视色彩,将其纳入物理化学等学科体系进行系统研究,体现出严谨的理性思维特征。

在中国传统文化体系中,色彩不仅是一种视觉符号,更承载着特定的哲学理念与社会习俗,呈现出细腻而不可量化的特性,蕴含着独特的秩序美学与文化意蕴,这种表现形式深刻浸润于文学创作、书画艺术、陶瓷工艺及建筑装饰等各个领域。

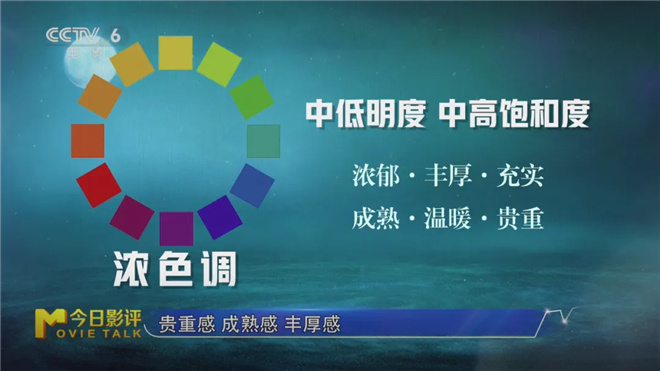

当代中国人群体对传统色彩的追寻,实质上是对本土文化基因的深度认同。通过现代视角对传统色谱进行系统解构,将色彩按明度与饱和度的不同划分为十个基本色调,每个色调都承载着独特的东方审美意蕴。其中苍色调以低饱和度、高明度为特点,呈现出深邃宁静、安详平和的氛围;而浓色调则表现为高饱和度、中等明度,传递出富贵华美、热烈奔放的情感。这种色彩分类体系在《千里江山图》的青绿色运用中得到完美诠释,画家通过浓色调的色彩语言,既展现了传统矿物颜料的珍贵质感,又传递出山水意境的成熟表达与文化厚度。

色彩在视觉感知中的首要作用常被影视作品所运用,如《卧虎藏龙》中大面积的翠绿色调,不仅构建了东方武侠世界的氛围,更通过视觉符号传递出隐秘的情感张力。《影》采用水墨画般的黑白配色,以留白与墨韵构建出虚实相生的叙事空间,使色彩成为表达权力与身份的隐喻载体。而《大红灯笼高高挂》则以强烈的红色视觉冲击,通过光影变化和色彩饱和度的控制,强化了封建礼教下压抑与反抗的双重主题,彰显了色彩在电影叙事中的语义功能。

此外,中国传统色彩审美常见于当代影视作品中,特定色调往往能唤起观众对相应朝代的历史联想。

张艺谋执导的《英雄》与陈凯歌导演的《荆轲刺秦王》均大量采用黑色调,通过深沉的视觉语言营造出秦朝特有的肃杀氛围,使观众沉浸于那个历史时期的厚重感中。相较之下,以《梦华录》《知否知否应是绿肥红瘦》为代表的宋代题材影视剧,则通过淡雅的青绿色调呈现细腻温润的审美意象,展现宋人讲究的文人雅趣与生活美学。

色彩作为一门蕴含着无限魅力的视觉艺术语言,以其直观而简洁的表达方式,能够瞬间激发观众的情感共鸣与审美体验。通过深入挖掘中国传统色彩的文化内涵,我们期待唤醒更多人对东方美学的感知力,让这份沉淀千年艺术智慧的色彩体系,在当代语境中持续绽放独特而永恒的生命力。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -