资讯分类

《冲锋》以独特叙事风格谱写英雄精神的永恒颂歌 -

来源:爱看影院iktv8人气:408更新:2025-09-10 09:43:24

电影《冲锋》中那句震撼人心的台词"一个人保的是家,一群人卫的是国",不仅点燃了观众的热血激情,更成为贯穿全片的精神内核。这句充满力量的话语,生动展现了杨根思及其战友群体在抗美援朝战场上以生命为重、以家国为使命的英勇形象,彰显了革命先烈用鲜血浇筑的爱国情怀与集体责任。

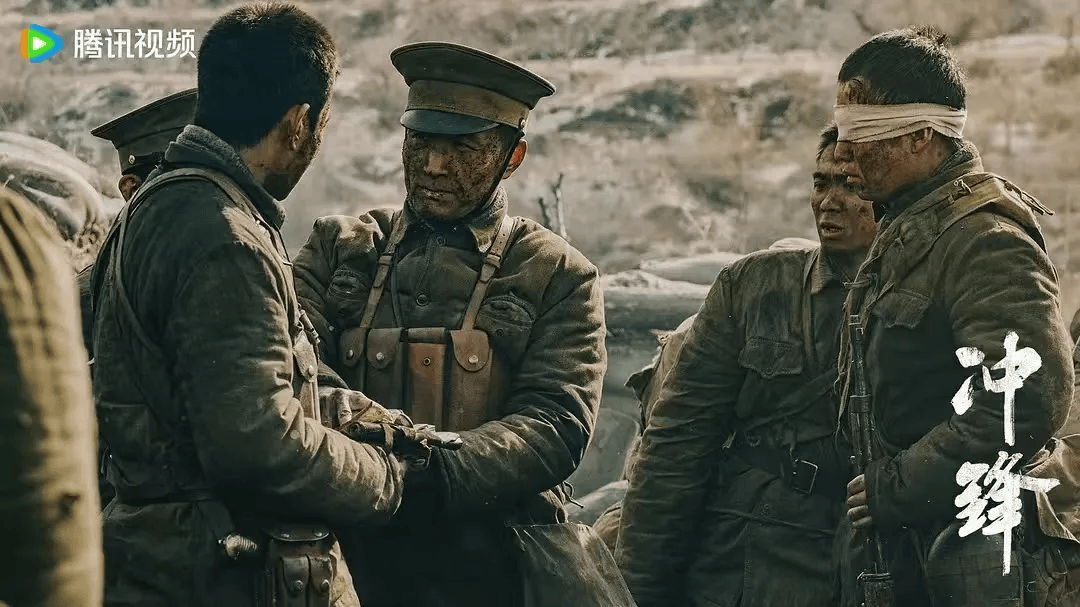

为迎接祖国75周年华诞,以新中国首任特级英雄杨根思英勇事迹为蓝本的网络电影《冲锋》正在热播。作为一部具有纪念意义的影视作品,该片凭借创新的叙事手法与深厚的历史文化内涵,树立了中式战争电影的新标杆。影片通过真实还原历史场景,生动诠释了英雄精神的震撼力量,让观众在观影过程中深刻体会革命先烈的牺牲与奉献。

在叙事结构上,《冲锋》展现出独特的艺术匠心。全片采用双线交织的叙事方式,前半部分以行军场景为主,通过精彩的武打戏码强化叙事节奏,迅速构建战争氛围;后半部分则聚焦小高岭战役,借助极端困境的刻画深化人物形象。从展现部队行军过程到逐步揭示杨根思连队的战斗历程,最终推向小高岭上的悲壮决战,《冲锋》以紧凑的节奏和扣人心弦的情节,将观众带入那个战火纷飞的年代。

影片能够营造强烈的沉浸感,得益于主创团队对历史真实性的执着追求。制作团队采用多维度策略,从前期史料搜集到实地拍摄,再到精细的后期制作,每一个环节都力求完美还原。这种对史实的严谨态度,不仅保证了影片的可信度,更让观众在震撼的视觉呈现中感受到历史的厚重与英雄的崇高。

为确保影片的历史真实性,摄制团队率先开展深入的历史调研工作,重点聚焦抗美援朝战争期间特级英雄杨根思的相关记载。通过系统查阅历史文献与权威著作,团队全面梳理了战争背景、战略部署及关键战役的细节。为验证史料准确性,团队专程探访杨根思生前所属连队,通过实地走访、采访老战士及其家属,获取了大量珍贵的一手素材,这些内容显著提升了影片的历史厚度与情感共鸣。在拍摄环节,团队坚持细节考证原则,特邀党史、军史专家担任顾问,对剧本情节与台词进行严谨审核,力求在历史框架内生动呈现人物心理。服装设计方面,剧组严格依据史料与军事专家指导,精准复原1950年志愿军入朝时的军装装备,甚至对美军服装也进行了原版还原,构建出身临其境的视觉体验。为深化演员对角色的理解,剧组在开机当日成立临时党支部,通过组织学习与集体研讨,帮助演员体悟英雄事迹背后的家国情怀,激发真实表演。影片采用"大事不虚、小事不拘"的创作策略,在坚守历史主线的同时,通过细节艺术处理强化叙事张力。在塑造杨根思形象时,既展现其特级英雄的英勇特质,又深入刻画其作为普通人的性格特征:文化水平有限、性格直爽倔强,以及作为孤儿的孤独心境与对家庭的深切思念。这种立体化的人物塑造,使英雄形象更具人文关怀。最终通过"三个不相信"的精神内核贯穿全片,呈现了一个信念坚定、血肉丰满且富有时代精神的杨根思形象。

影片突破了单一主角叙事的局限,成功塑造了一个层次分明的人物群像。指导员张佑民以温柔细腻的笔触勾勒出杨根思柔情似水的一面;机枪手崔青山则成为其沉稳坚毅战斗精神的具象化呈现;郑光哲的赤子之心与王井云的孤勇特质,以及新兵王喜身上所体现的年轻气盛,共同编织出三连革命集体的多元图景。每个角色都是对杨根思精神内核的立体诠释,使叙事呈现出丰富的层次与张力。通过这种群像式塑造,电影《冲锋》不仅呈现了个体命运的起伏,更深化了群体羁绊与家国信念的情感联结。

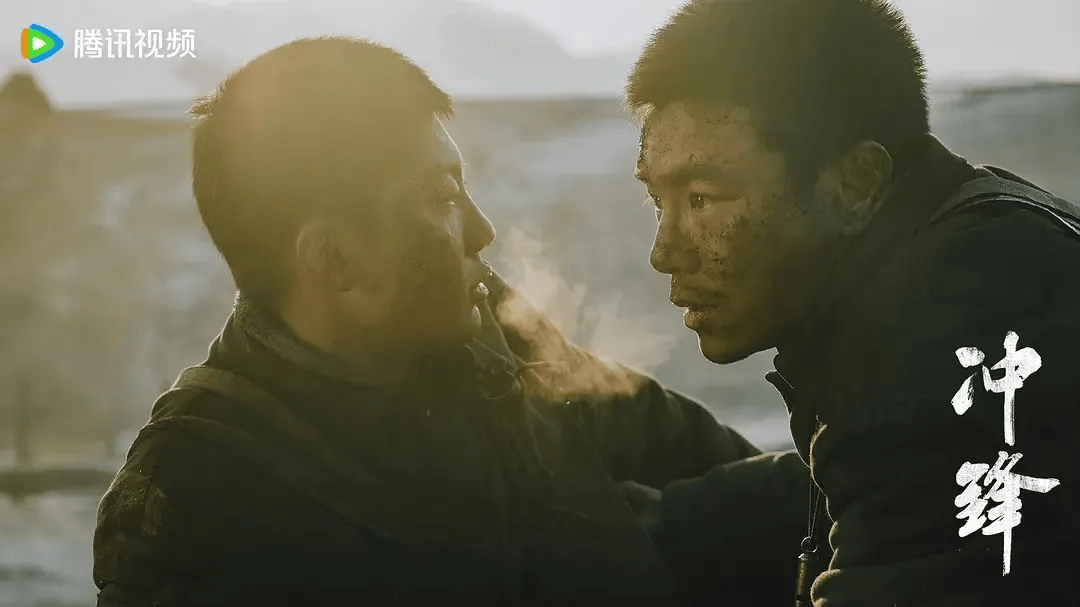

在行军路上,王喜曾对老班长王井云的烟袋心生觊觎却遭拒绝;而当王井云在战斗中英勇牺牲时,杨根思将烟袋郑重交予王喜。这一举动超越了简单的遗物传递,承载着杨根思对年轻战士们深沉的期许——愿他们继承老班长的坚韧品格,以无畏姿态奔赴战场。小高岭战役最激烈之时,本已安全撤离的伤员郑光哲等人,内心的战友情谊与对胜利的渴望愈发炽热。他们毅然重返阵地,与连长杨根思并肩抗敌,共同击退敌人的轮番进攻。这震撼人心的场景,既是"人在阵地在"誓言的鲜活注解,更是战友间生死与共情谊的终极礼赞。

影片通过细腻的情感刻画,将战争的残酷与人性的光辉交织呈现。崔青山的父辈在泛黄的家书中书写着沉甸甸的牵挂,那些饱含深情的字句不仅抒发着对亲人的思念,更将个体情感升华为对国家的忠诚。在那个动荡年代,无数家庭以血肉之躯铸就民族脊梁,通过默默支持与巨大牺牲,诠释了保家卫国的深刻内涵。这些跨越时空的情感共鸣,让观众深切感受到革命者的精神传承。

杨根思的誓言“人在阵地在”如同战鼓般激荡人心,成为无数将士的精神坐标。在最为危急的时刻,老班长王井云这位历经战火的老兵,拼尽最后一口力气高呼杨根思投掷炸药包,以血肉之躯扑向敌人的坦克,谱写了惊天地、泣鬼神的壮烈篇章。失明的赵景阳在黑暗中坚守岗位,直至生命消逝,只为听见“任务完成”的宣告,彰显了革命战士至死不渝的信念。影片中那句“我们每往前多走一步,这战火就离家乡更远一点”更是直击人心,诠释了战士们前赴后继的牺牲精神。这些感人事迹构筑起坚不可摧的精神丰碑,杨根思坚守的“三个不相信”——不相信有完不成的任务、不相信有克服不了的困难、不相信有战胜不了的敌人——穿越时空,依然闪耀着永恒的光芒。影片中那句“是因为有了他们,才有了‘三个不相信’”既是对英雄群体的深情礼赞,更是对所有无名英雄的庄严致敬。

当故事发展至扣人心弦的高潮,杨根思这位铁血忠魂的战士,在弹药耗尽、孤立无援的绝境中,毅然抱起最后一枚炸药包,向汹涌而来的敌军发起殊死冲锋。这一瞬间,他不仅是在守护脚下的阵地,更是在传承永不言弃的信仰与荣光。这场震撼人心的对决,既是英雄个人英勇无畏的写照,更是“三个不相信”精神力量的集中体现,激荡着每一位观众的心灵,令人久久不能平静。

《冲锋》不仅呈现了一部战争史诗,更是一部深具文化厚度的影视作品。影片以真实细腻的笔触,还原了新中国首位特级英雄杨根思及其部队在抗美援朝战场上的壮烈征程,带领观众穿越时空,深刻体悟那个战火纷飞年代英雄人物的崇高精神。其中,“回头”镜头作为重要叙事手法,巧妙串联起英雄的内心独白与家国情怀,形成极具张力的表达。“冲锋向前,回首身后”的主题贯穿全片,每一次凝望都饱含对故土人民的深情,也凝聚着突破困境的信念。

影片结尾,那些看似细微的回头镜头汇聚成震撼的情感浪潮。小高岭战斗前的依依惜别,展现战友情谊的深厚;行军途中无一伤亡的坚定回眸,彰显团队凝聚力的磅礴;面对战友冻伤的黯然神伤,折射出生命韧性与脆弱的辩证;目睹村庄被焚的悲怆凝视,传递对和平的深切渴望与对战争的无声控诉;过鸭绿江时的眷恋回望,则饱含对故土的永恒牵挂。这些镜头赋予战争题材更深层的精神内涵,让英雄形象在历史与现实之间产生跨越时空的共鸣。

影片最终的高光时刻,杨根思在弹药耗尽、孤身一人之际毅然抱起炸药包冲向敌人,这一震撼人心的瞬间,无需多言,却足以震撼灵魂。通过并列剪辑、升格镜头、闪回叙事以及前后呼应的结构,《冲锋》将杨根思生前的诸多抉择与最终的英勇就义编织成浑然一体的情感脉络,让观众深刻领悟到:正是无数如杨根思般“最可爱的人”以生命为代价冲锋在前,用血肉之躯守护和平,才换来了今日的山河无恙。影片更以“雪”作为贯穿始终的视觉隐喻,将这一纯净意象与志愿军战士的命运紧密相连。雪既是行军途中令人生畏的自然考验,也是小高岭阵地上的无声见证者,记录着战士们无畏强敌的钢铁意志。而在杨根思牺牲的刹那,雪被英雄赤诚的忠魂所融化,化作金色的蝶群在暮色中翩跹起舞,与夕阳余晖交织出壮丽的终章,这一“暖雪”意象既是对牺牲场景的艺术升华,更是对志愿军精神内核的永恒礼赞。

“暖雪”的设计理念深植东方美学传统,以写意风格勾勒中国军魂的壮美图景。该作品不仅实现了视觉艺术的突破性表达,更通过细腻的情感传递,使观众在视觉震撼与精神感动中,深刻领悟志愿军战士对祖国的赤诚忠贞。影片在展现历史底蕴的同时,创新性地呈现了新时代杨根思连的集体风貌,将“传承”这一抽象命题转化为可感知的具象符号。这一具有时代象征意义的场景,既是对革命先烈的深情致敬,亦是对民族未来的庄严承诺,体现了中华文化的诗意表达与深厚的家国情怀。通过“暖雪”意象的构建与精神传承的具象呈现,电影《冲锋》以艺术化手法再现了可歌可泣的英雄史诗,传递超越时空的精神力量,激发新时代观众赓续奋斗、共筑复兴伟业的使命感。

网络电影《冲锋》已入选国家广播电视总局“2023年度电视剧引导扶持专项资金”项目,并纳入“深入生活、扎根人民”倾斜支持计划,同时获得广东省文艺精品扶持专项资金(电视剧/网络剧片)及广东省广播电视局原创网络视听精品项目库的双重资助。影片通过生动还原新中国首位特级英雄杨根思及其连队在抗美援朝战场上的英勇事迹,不仅弘扬了英雄主义精神,更深化了爱国主义的表达,引发观众对历史记忆的共鸣与对民族精神的敬仰。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -