资讯分类

中秋档结束了,我有1.5语 -

来源:爱看影院iktv8人气:823更新:2025-09-10 13:30:00

小镇青年人群中流传着一种独特的观影态度:当影片开场五分钟仍无法抓住观众注意力,便可能引发"这电影够呛"的集体吐槽。这种现象折射出当代观众对文化产品的核心诉求——社交属性。数据显示,热门影片往往在社交平台上形成裂变传播,而冷门作品则面临口碑反噬的困境。值得注意的是,当下观众的观影行为已显现出显著特征:即便付费会员制度普及,人们仍习惯于在社交媒体发起"观影预警",通过提前预判影片质量来构建社交货币。

这种文化消费模式的转变背后,潜藏深刻的心理学逻辑。当电影缺乏情感共鸣点时,即便制作精良也难以获得市场认可。反观现实情况,在今年多个档期票房遇冷的背景下,国产电影的快消品属性愈发凸显。观众在观影后往往选择沉默,面对社交媒体上铺天盖地的"如何评价XXX"话题时,不同群体呈现出差异化反应:理性观众选择忽略,感性群体则直接表达观点。这种舆论反转现象值得关注——影片上映前,"导演震惊""观众泪目"的宣传语铺天盖地;上映后,却频繁出现"草根"主导的口碑评价战。

更为吊诡的是,当前观众的观影行为已形成新的消费逻辑:通过每月观看一部电影,在豆瓣等平台制造"观影达人"的假象。这种现象揭示了数字时代文化消费的异化趋势,当电影沦为社交工具,其艺术价值的评判标准似乎正在被重塑。在内容同质化与市场竞争的双重压力下,如何突破观众的情感阈值,成为电影创作亟待解决的课题。

两位喜剧编剧赴港期间受到周星驰的热情接待,据传星爷在宴席间特别询问了内地电影产业的发展动态与观众偏好。两位后辈毫无保留地分享了行业观察与市场洞察,而周星驰随后推出的《新喜剧之王》是否真正吸纳了这些观点,或许只能通过影片本身来检验。值得注意的是,电影市场的变化必然与社会发展的主流方向及文化趋势密切关联。所谓"我欠星爷一张电影票"的网络热梗,本质是文艺圈层的自我调侃,真正的票房支柱仍在于下沉市场的年轻观众。若这部分群体缺乏共鸣,那么再高的豆瓣评分也难以转化为实际的票房收益。

所谓“小镇青年”并非特指某类低线城市群体,而是指都市中收入处于中低阶层的观影消费群体。这一群体对社会动态最为敏锐,既是票房走向的决定性力量,也是对现实议题和生活细节最有共鸣的观众。他们并非缺乏判断力,反而与圣斗士般具备“前招失效后,后招亦无用”的认知特性。因此当前国产电影市场呈现的并非传统意义上的两极分化,而是一种新型的“供需错位”:一方面产业上游持续强化内容生产,另一方面影片数量与观众兴趣点之间存在显著脱节。核心矛盾在于——即便产能持续扩张,若无法精准对接受众的观影需求,过剩的供给终将成为市场困局。归根结底,电影创作始终应回答一个根本性问题:我们的作品,究竟在回应谁的期待?

小镇青年的观影“三法宝”中,‘哎呦卧槽这个好’堪称精髓!他们评判一部电影是否打动人心的标准,往往体现在剧情的震撼力或打斗场面的酣畅淋漓。

部分业内人士受限于专业视角,仅从市场表现、影像技法或叙事结构等维度解读电影,这种分析方式带有明显的学术化倾向。此类评论往往只能吸引文艺群体的注意,他们能通过专业术语在社交平台塑造个人形象。而普通观众更关注作品能否激发情绪共鸣,这种需求在互联网时代呈现出新的特征——大众接触信息的广度和深度远超以往,传统文娱消费模式与当前的差异犹如"地球文明"与"三体文明"的对比。"情绪价值"这一概念,其实在前期讨论中已被反复提及,具体体现为"共情能力、情感代偿、价值共鸣"等维度。值得注意的是,这种偏向感性体验的传播逻辑,正在重塑当代影视作品的评价体系。

《银河写手》作为一部聚焦国内编剧群体生活的作品,其叙事风格颇具美式生活喜剧的幽默特质,但核心题材始终围绕"编剧"这一职业展开。尽管影片质量获得认可,却因未能精准触达大众情感共鸣而遭遇票房冷遇。豆瓣评分偏低且评论群体以从业者为主的现象,与主演宋木子、合文俊在某站平台的短视频内容形成鲜明对比。后者以"职场百态"与"生活困境"为创作主题,通过艺术化表达将现实痛点转化为具有娱乐性的段子,从而获得网友普遍喜爱与较高口碑。这种差异印证了内容创作中形式与题材的适配性问题,但值得思考的是:为何未能将最受观众欢迎的短视频内容转化为电影作品?答案或许在于创作维度的深层考量。

1989年,国产惊悚电影《黑楼孤魂》上映,其海报以"儿童不宜"作为核心宣传语。这一时期,国产电影市场普遍存在类似的营销策略,甚至有相声段子调侃道:"你不懂,不宜就是宜"。影片在黑市中票价飙升至六元一张(远超当时正常票价的几分钱),仍吸引大量观众排队购买电影票。上映期间引发的观影热潮成为国产恐怖片发展史上的重要节点,民间流传着观众观影时突发意外的传闻,而影片被禁映后反而形成了更大的社会影响力。

上世纪80年代,国产恐怖片尚属新兴类型,彼时观众对这类题材几乎毫无认知。《黑楼孤魂》不仅以厉鬼索命的惊悚元素吸引眼球,更巧妙融入动乱年代的社会背景,引发观众对历史事件的深层思考。多数观众为“过来人”,对特定历史时期有着清晰记忆。影片上映后,观众除被吓到外,更倾向于就“那时”的经历展开讨论。尽管《黑楼孤魂》最终被证实为虚构故事,但其开创性的意义使其成为国产恐怖片的经典之作。然而此后近四十年,国产恐怖片始终难以突破题材局限,既无法与当下的社会议题产生有效关联,又延续着“装疯卖傻、幻觉幻听”的套路式结局。这种模式化创作让恐怖片逐渐沦为边缘类型,令电影宣发从业者倍感困惑。曾经依赖“七月半”集中宣发的策略,随着套路反复使用,观众逐渐产生审美疲劳。如今,国产恐怖片多活跃于网络平台,即便采用现代背景叙事,仍难逃陈词滥调的窠臼。这是否意味着创作者缺乏努力?显然不是,而是受限于某种既定的规则。这种妥协让原本具备现实基础的故事失去真实感,观众虽能理解创作困境,却更倾向用脚投票。

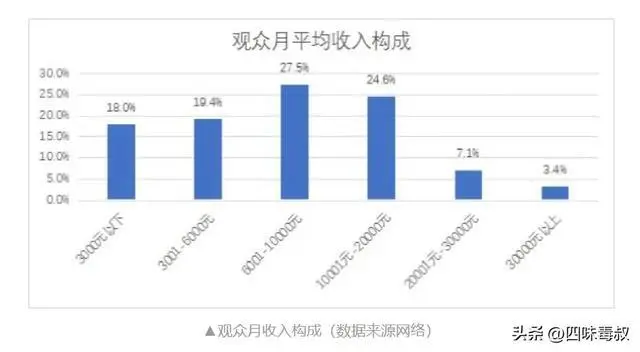

中国内地电影观众的收入分布呈现纺纺锤形特征,以月收入10000元作为分界点。数据显示,月收入处于6000至10000元区间的观众群体占比最高,紧随其后的是月收入在3000至6000元之间的群体。这一收入结构特征为分析电影消费市场提供了重要实证依据。

这一群体对于文娱产品的价值评判始终围绕着“性价比”展开。他们进影院消费的核心吸引力在于获得超值的观影体验。然而近十余年间,受众对视觉特效的敏感度逐渐降低,转而更注重情感共鸣。当电影产品无法激发观众的情感需求时,市场便开始向碎片化流媒体迁移,这种转变与泡沫现象如出一辙——短暂集中形成的热潮,既需要消费者对产品的信任,也离不开行业整体的良性运营。一旦产品品质出现下滑,供给端未能及时调整,便会引发口碑危机,失去用户基础后,各类营销行为都将沦为无效操作。

在电影营销领域,无论是邀请行业权威人士出席首映礼,还是依靠明星阵容制造话题热度,这些传统宣传手段的最终效果仍需依赖社交平台用户的自发讨论。以去年国庆档和今年春节档张艺谋导演的两部作品为例,以及意外走红的黑马《周处除三害》,市场反响显著的共同要素在于其内容的真实感。影片对社会阶层差异、暴力行为界定及草根群体生存状态的呈现,精准击中了主流观众对现实生活的感知神经。若难以达到此效果,亦可选择《异形:夺命舰》这类经典IP的续作,通过直接刺激感官体验实现票房突破——无需深度思考或过度升华至社会议题,单纯以高强度视觉冲击和紧张剧情营造沉浸感,同样能在主流影片中脱颖而出。

电影市场的成熟离不开长期的培育与发展。核心在于是否具备孕育优质作品的文化土壤,"商业化、市场化"虽是行业发展的必然趋势,但首要前提是明确创作定位——既需思考作品面向的受众群体,也应审视创作的内在动因。这种"好"的标准不应局限于行业惯例,而应建立在与时代精神相契合的文化生态基础之上。令人瞩目的是,今年众多影片遭遇票房惨败,这一结果超出了市场预期,暴露出创作与市场需求间的深层矛盾。

观众的“苛刻”评价并非单纯源于挑剔,而是在票价已属不菲的前提下,影片创作方对观众进行的隐形要求。当市场充斥着同质化的剧情模式,观众在观影后被迫面对的不仅是内容重复,更是对情感共鸣的缺失——这种看似固定的结局无法满足现代观众对叙事深度与情感冲击的期待。

从三个维度审视影视行业的发展困境:首先,优质影视剧应作为情感表达载体,其核心价值在于呈现单一主题而非强行灌输价值观。当作品失去讨论空间,转为单方面输出时,观众将陷入情感空洞——若无法引发思考,观影行为本身便失去了意义。其次,特定消费群体需要文化产品作为情绪出口,影视类型不应局限于电影。无论是电视剧、微短剧、短视频,还是舞台剧、音乐剧,都应承担起反映受众心理需求的职能。那些能精准把握观众心理、成为市场焦点的创作者,方能真正掌握行业话语权。最后,全球电影市场进入调整期并非逃避票房压力的借口,更需关注社会文化变迁与受众结构转型。文创艺术的本质是接地气的,如同京剧、相声等传统曲艺,只有深入群众了解真实需求,作品才有温度。若从业者脱离现实语境,仅凭个人审美创作,终将沦为孤芳自赏的艺术孤岛。唯有落实这三个关键命题,影视产业方能实现可持续发展。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -