资讯分类

《姥姥的外孙》为什么能戳中东亚观众的泪点? -

来源:爱看影院iktv8人气:117更新:2025-09-10 15:54:43

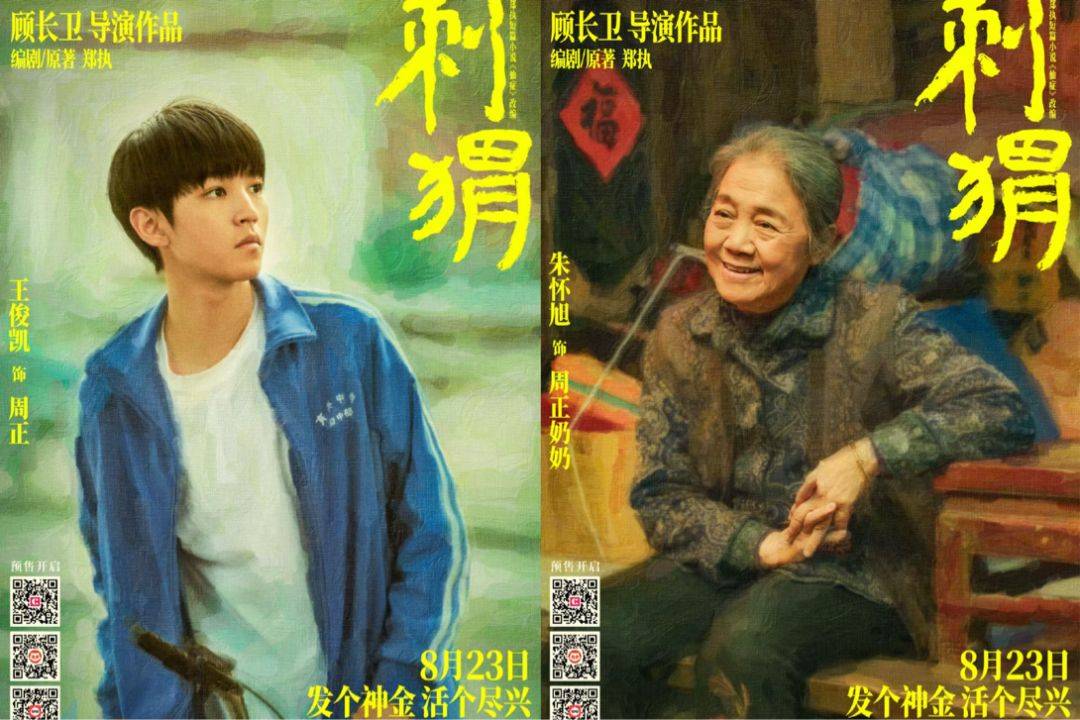

泰国引进的口碑佳作《姥姥的外孙》于8月23日登陆国内院线,该片不仅斩获泰国2024年票房冠军,更成为泰国影史第五部突破10亿泰铢全球票房的大片。影片以"东亚家庭图鉴"的温情叙事风格,成功获得国内观众高度认可,豆瓣平台更给出9.0分的高分评价。同时,暑期档尾声及今年四月期间,多部聚焦东亚家庭题材的作品接连上映,如顾长卫执导、葛优与王俊凯主演的《刺猬》,沈腾马丽搭档出演的喜剧新作《抓娃娃》,以及早前推出的《年少日记》等,这些影片从多元视角展现家庭关系图谱,深化了现实题材的表达层次。

从多部影片中可见,东亚家庭题材的创作呈现出丰富的多样性。帕特·波尼蒂帕特导演的《姥姥的外孙》以代际情感与物质利益的纠葛为核心叙事线索,通过泰国华裔家族的视角展现独特的家族生态。影片聚焦阿安这个看似闲散的年轻人,在目睹堂妹因赡养老人而获得房产继承权后,选择效仿这种行为模式,试图通过"孝顺"行为获取遗产。这种对传统家庭伦理的当代诠释,巧妙地将代际矛盾具象化为祖孙之间的情感博弈,同时深入探讨孤身老人的生存现状、华裔群体的宗教传统以及赡养责任的代际传递机制,使观众在熟悉的场景中产生强烈的共鸣。

由沈腾与马丽联袂主演的喜剧电影《抓娃娃》,以独特的叙事视角切入当代家庭教育议题。影片通过戏剧化的手法构建了一个"富人装穷人"的荒诞家庭场景,展示富裕家庭马家为实现教育理想,将独生子马继业置于精心设计的楚门式世界中。这个由父母主导的模拟环境,通过预设的剧本框架和角色扮演,试图按照既定轨道塑造孩子的成长轨迹。

另一部以教育问题为切入点剖析东亚家庭生态的影片是《年少日记》。作品通过父母对学业成绩的过度重视、对子女心理状态的漠视以及家庭关系中的暴力倾向与情感疏离,最终导致了哥哥郑有杰的悲剧性死亡。影片塑造了一个威权且固执的东亚父亲形象,其极端教育理念不仅折射出传统家庭观念的局限性,更深刻揭示了香港中产精英阶层在教育焦虑下的结构性困境。

解构与共鸣“东亚”文化中的现实图景,《姥姥的外孙》通过三代同堂的泰国华人家庭故事,展现了深厚的文化底蕴与现实矛盾。影片中充斥着大量中式文化符号与华人传统印记,其宣传策略也巧妙地与“东亚家庭”这一概念深度关联。这种以家庭空间为切入点的叙事方式,成功借助“中式亲情”“东亚式伦理”等标签激发观众的情感共鸣,源于电影深刻揭示了东亚社会普遍存在的家庭关系困境。影片大胆撕裂了表面和谐的“亲情面具”,直面“养儿不防老”“遗产分配争议”等现实议题,呈现了代际之间复杂的互动模式——年轻一代的陪伴往往掺杂利益考量,而年长者的孝道期待背后早已暗藏对财产的规划。这种对东亚家庭生态的精准还原,使观众在观影过程中产生强烈的代入感,仿佛看到了自身或熟人圈中的真实写照。

《抓娃娃》以幽默手法探讨深沉议题,通过荒诞手法解构"中式亲情"的复杂性。影片揭示的中国式父母以爱为名操控子女人生的现象,被赋予"恐怖"标签,在上映后获得"中式恐怖片"的戏称。这种对操控型家庭关系的犀利呈现,恰好印证了观众对现实生活中亲情绑架的普遍共鸣。

另一方面,东亚文化语境下的家庭情感表达在电影中呈现出独特的内敛特质。以《姥姥的外孙》为例,姥姥通过栽种石榴树和秘密储蓄的方式,将疼爱之情化作无声的守护;在《抓娃娃》里,马成钢以"今晚是否回家吃饭"这样含蓄的询问,试探性地传达着对儿子的歉意;而《刺猬》中,行动不便的父亲王战团登上高处远眺送别女儿出嫁,仅用几句克制的祝福与强忍泪水时的颤抖声,便将传统父亲形象演绎得入木三分,令人动容。

在东亚家庭性别角色困境的映射上,近年影视作品提供了深刻的文化批判视角。以《姥姥的外孙》为例,影片通过女儿承担赡养重担却难获财产继承权的设定,揭示了代际传递中的结构性不公。这种现象在两代女性之间反复上演,电影中"儿子继承遗产,女儿继承癌症"的讽刺台词,既暗含嘲讽又直指现实;而《刺猬》则在豆瓣引发"被家庭生活束缚的东亚女性"的热议,观众普遍认为周正的母亲与大姑则被"贤妻良母"的规训所困,其生存状态折射出东亚社会对女性角色的隐形压迫。通过这些影像叙事,女性在家庭结构中的困境获得了更具穿透力的表达。

观众对东亚家庭题材的期待与偏好往往通过影片的市场表现得以体现。以《抓娃娃》为代表的影片实现高票房成绩,而《姥姥的外孙》《年少日记》则在评分体系中展现突出优势,《刺猬》作为文艺片类型则成功引发广泛讨论。通过对这些作品的综合观察,可深入探讨观众对东亚家庭影像的核心诉求。首先,人物塑造的层次感是获得观众共鸣的关键要素。在聚焦家庭情感的作品中,角色的立体性尤为重要。例如《姥姥的外孙》中,外孙阿安表面呈现出功利主义倾向,却在面对生命与情感时展现出复杂的矛盾心理——既因照顾老人无果而痛恨,又在感受到真挚情感时产生挣扎。这种从利益到情感的转变轨迹,构成了角色的独特魅力。而姥姥这一形象则展现出更丰富的维度,她前期看似是典型的"受难者",实则深陷传统观念的困境,在对待子女与外孙的财产分配时,既体现偏心,又流露无奈。这种非单一维度的人物设定,使角色更贴近现实生活的复杂性,从而引发观众的情感投射与共鸣。

《年少日记》的核心魅力在于角色塑造的立体感。影片中弟弟郑有俊这一形象具有双重矛盾性:他既是兄长自缢事件中冷漠旁观的推动者,又与兄长共同承受着家庭情感疏离的创伤。面对崭新的人生际遇,角色既怀抱希望又深陷怯懦,这种复杂的心理状态不仅深化了叙事层次,更通过细腻的情感刻画激发深层次的思考,触动观众情感共鸣。

其次,东亚家庭题材影视作品中,相较于圆满结局的叙事方式,带有遗憾元素的故事更容易引发观众共鸣。例如《刺猬》中,周正离家求学后获得成功归来看到的唯有奶奶的遗像,而奶奶当年为让他脱离原生家庭困境曾含泪说"能走多远走多远"。这种跨越时空的遗憾成为打动人心的关键,让观众在唏嘘中体味亲情的重量。而在《姥姥的外孙》中,姥姥渴望拥有豪华墓地的愿望在生前未能实现,直至生命终点也未得到家人回应,唯有死后外孙才完成心愿。这种未竟的遗憾不仅为观众带来深刻的情感体验,更在影视作品中留下值得咀嚼的思考空间。

家庭作为东亚社会永恒探讨的主题,始终与每个人的生活紧密相连。在竞争激烈的影视行业里,聚焦东亚家庭的影片通过多维度叙事视角、丰富的艺术表现形式以及对现实问题的深刻探讨,持续占据着观众的情感共鸣高地。期待未来涌现更多以此为主题的佳作,既能拓展影视创作的边界,又能推动社会议题的深度对话,激发人们对家庭关系与人性本质的新一轮思考。

最新资讯

- • 史上最赔钱电影?这部延续近半个世纪的系列,走到了生命尽头 -

- • 热热热!头部大片都还没上,暑期档票房已过70亿元大关 -

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -