资讯分类

罗刹海市复仇记,盘点刀郎与贵圈20年江湖恩怨 -

来源:爱看影院iktv8人气:967更新:2025-09-10 15:55:09

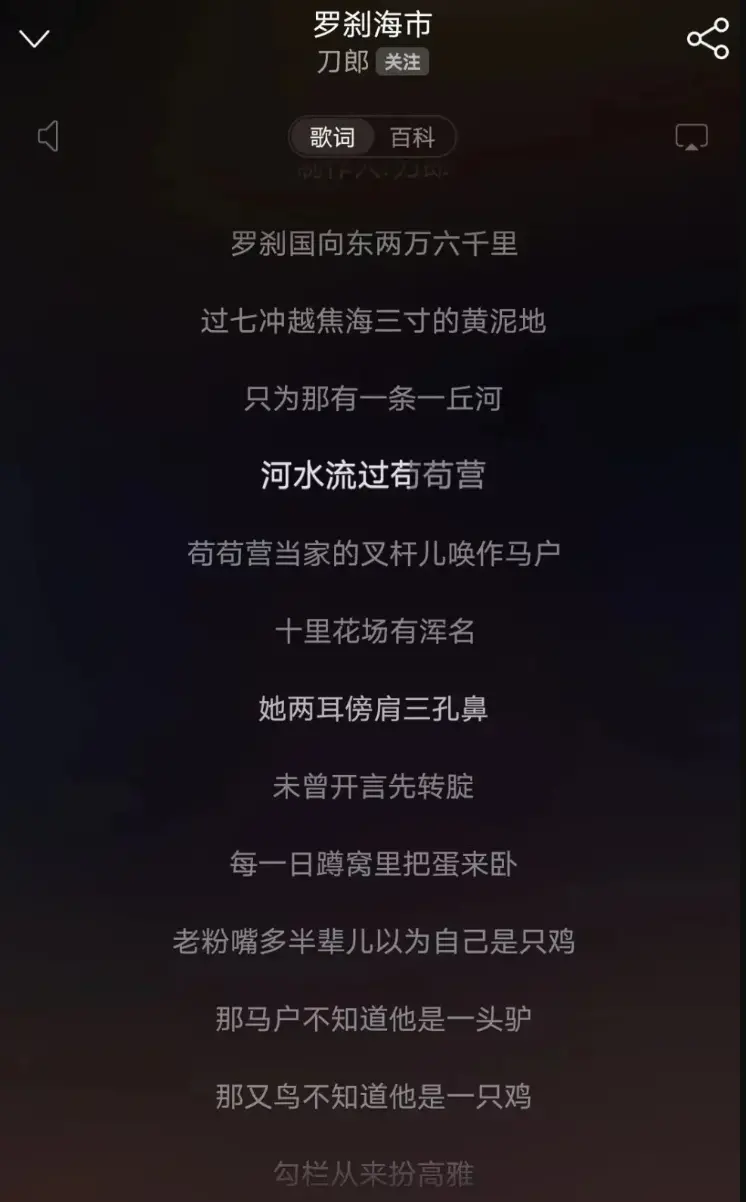

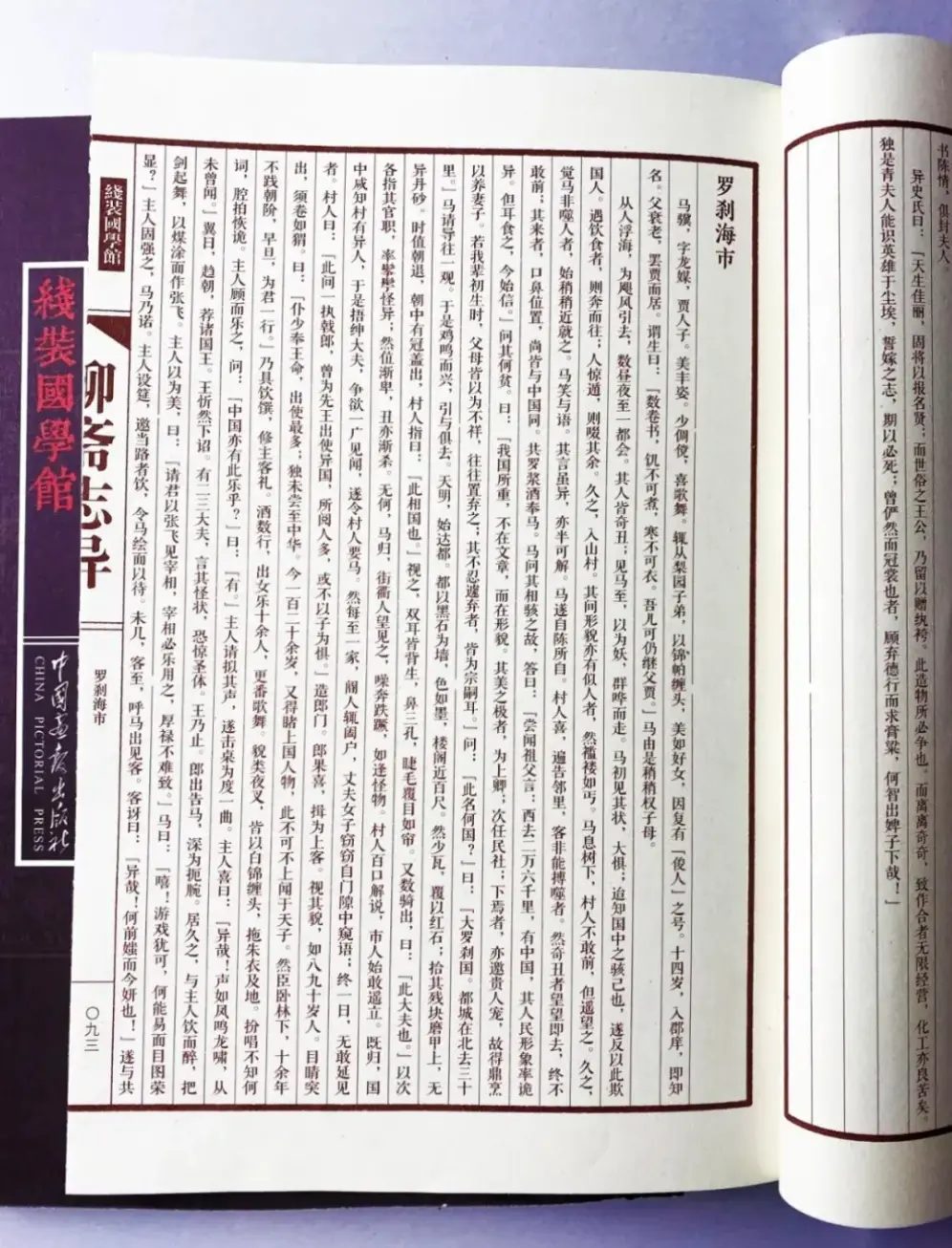

2004年,刀郎以《2002年的第一场雪》意外走红乐坛,时隔十九年后的2023年夏,他通过新专辑《山歌寥哉》中的《罗刹海市》再度引发网络热议。该曲改编自《聊斋志异》中的寓言故事,其中"那马户不知道他是一头驴,那又鸟不知道他是一只鸡,勾栏从来扮高雅,自古公公好威名"等歌词被网友解读为暗指当年曾打压过他的那英、杨坤、汪峰、高晓松等音乐人。

网友戏称这是一首"文雅的诅咒",认为刀郎以隐晦手法完成了一场跨越二十年的文学反击。歌曲中暗藏的讽刺意味被解读为当代社会的镜像投射,当"君子报仇,二十年不晚"的古老智慧遇上网络时代的解构狂欢,这种文化碰撞令听众产生强烈共鸣,最终推动作品在社交平台上形成裂变传播。

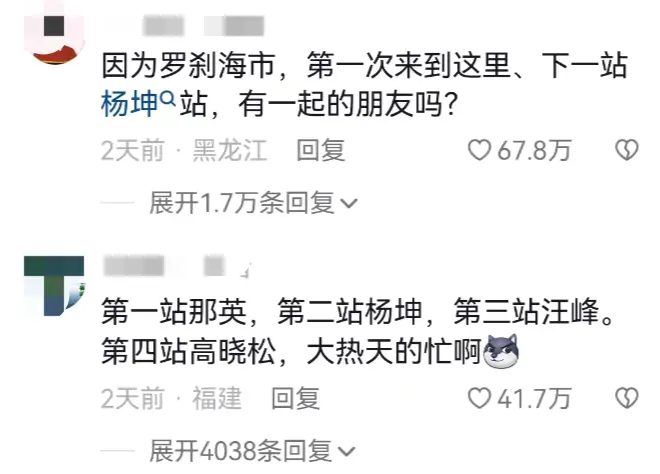

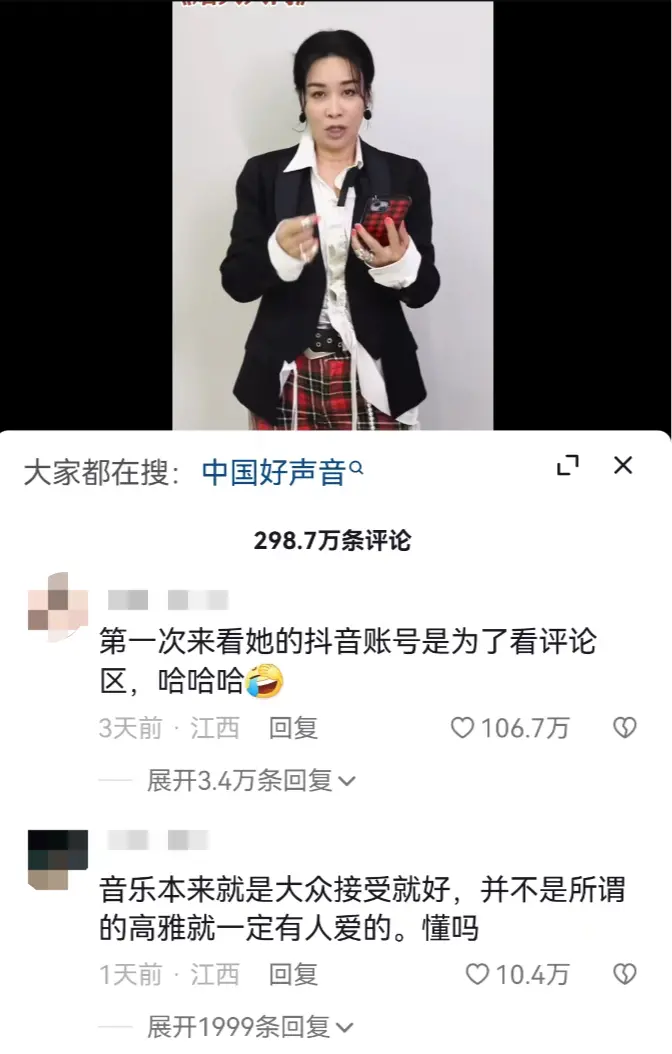

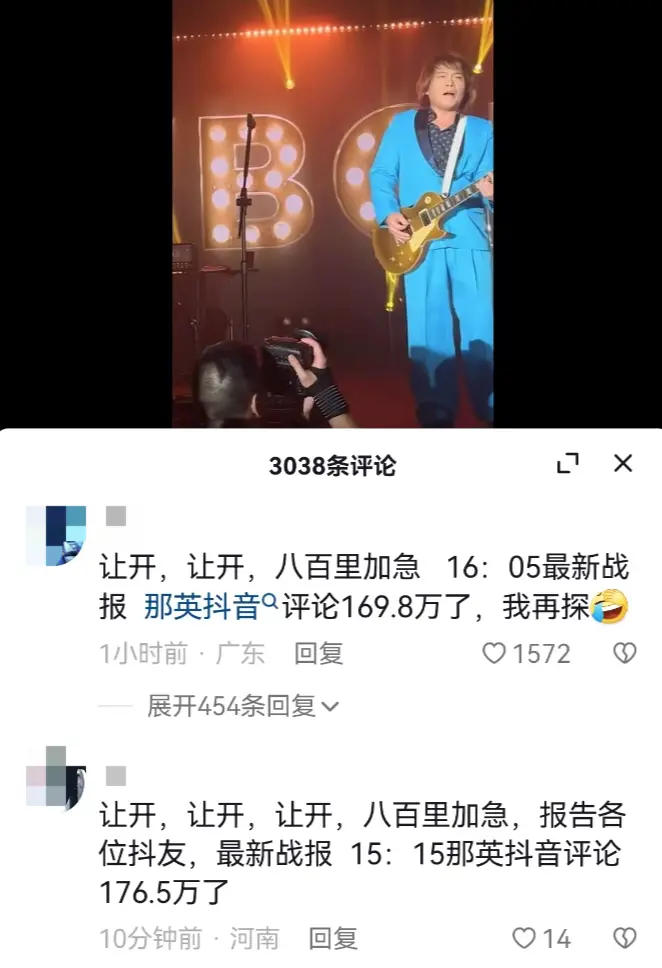

十年前,刀郎曾通过微博引发广泛关注。如今,随着短视频平台崛起,社交媒体生态发生巨变,那英、杨坤、汪峰、高晓松等人的评论区留言数量呈现指数级增长。音乐人社交账号成为公众热议焦点,网友自发传播相关动态,频繁刷屏"那英评论区突破百万""杨坤留言再创新高"等话题。其中,那英的评论区数据尤为突出,截至本文完成时,其留言总数已逼近三百万大关。

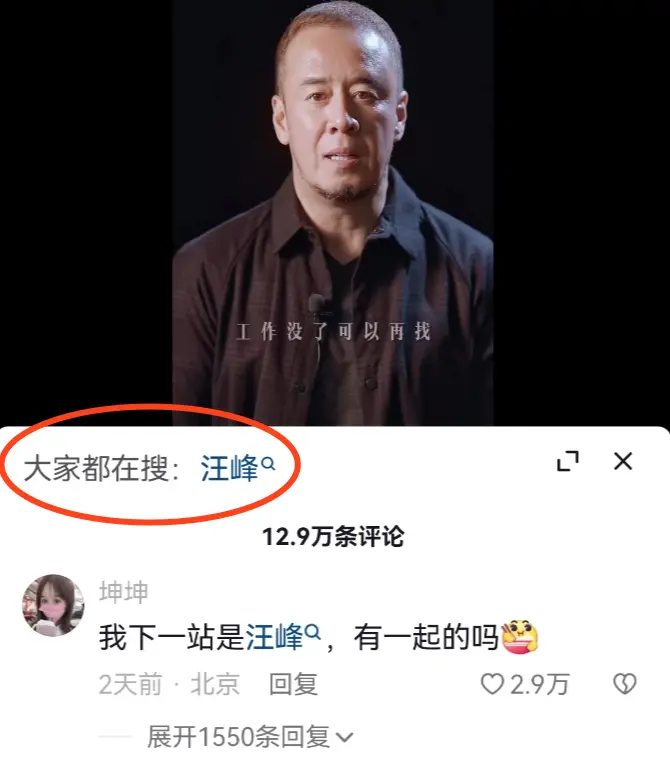

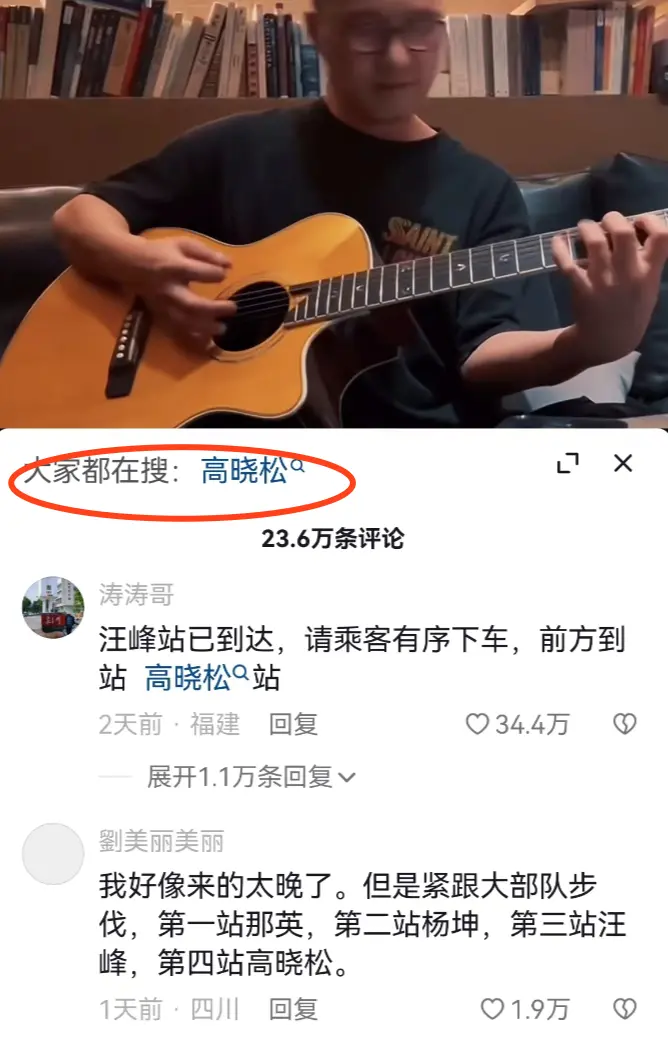

其他用户的留言板同样热闹非凡,抖音平台充满趣味性,不仅为网友提供导航指引,更展现了独特的互动魅力。杨坤的留言区贴心地为粉丝规划接下来的行程,提示下一位嘉宾将轮到汪峰登场;而汪峰的留言区则进一步指引方向,预告后续将由高晓松接棒。

杨坤近期在抖音平台的动态引发广泛关注,这位中国知名歌手通过短视频形式与粉丝互动,分享音乐创作幕后故事及日常生活片段,展现出不同于舞台的另一面。

汪峰近期在抖音平台的动态引发广泛关注,粉丝们纷纷关注他的最新分享。

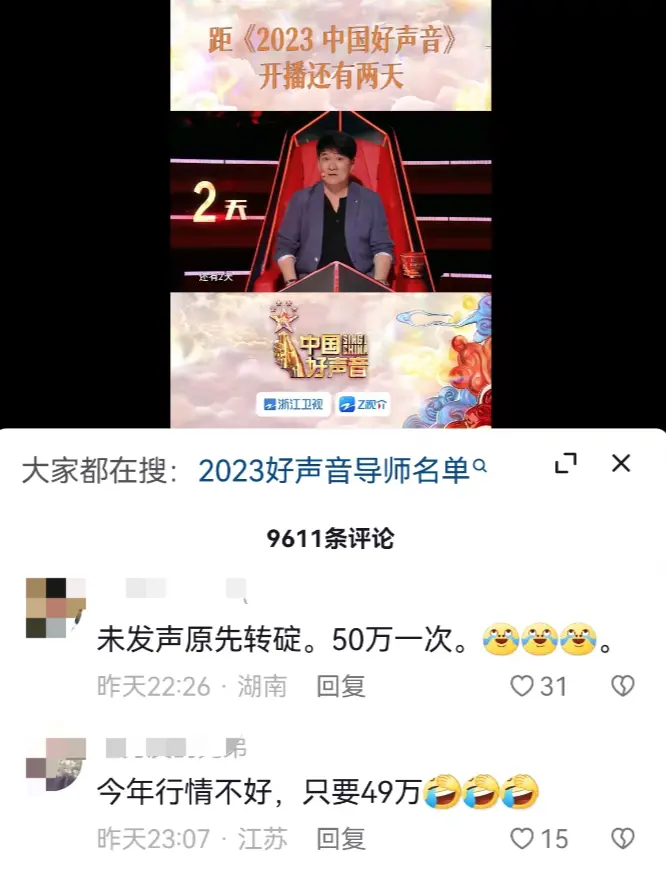

高晓松在抖音平台发布的相关内容引发了广泛讨论,《罗刹海市》中还有另一句歌词“未曾开言先转腚”被部分网友解读为暗指当年那英、杨坤等音乐人参与的《中国好声音》节目,该节目评论区也因此陷入激烈的争论。

此外,还引发了一系列连锁反应,例如刀郎唯一的弟子云朵近期粉丝数量呈现爆发式增长,目前已突破800万大关。

在刀郎的抖音账号评论区,一场关于那英的讨论持续发酵。粉丝们反复提及那句流传已久的俗语:"那英飞得再高,也始终在刀郎的‘云朵’之下",暗示着两人之间已久的音乐领域竞争与情感纠葛。

如今“那英评论区战报”已演变为网络热梗,无处不在。我正观看伍佰演唱会的直播,却意外发现评论区竟被那英的‘战报’刷屏,这种反差萌让人忍俊不禁。

曾与那英发生过争执的田震,近日再次成为舆论焦点。而腾格尔在车内边啃苹果边演唱的画面,意外引发网友热议,纷纷要求其翻唱经典歌曲。这一现象推动了各类民间翻唱作品的广泛传播,掀起了一股翻唱热潮。

孙燕姿的AI翻唱作品近日问世,引发热议。与此同时,多位知名艺人也纷纷借势参与相关话题的传播,借助人工智能技术拓展个人影响力。

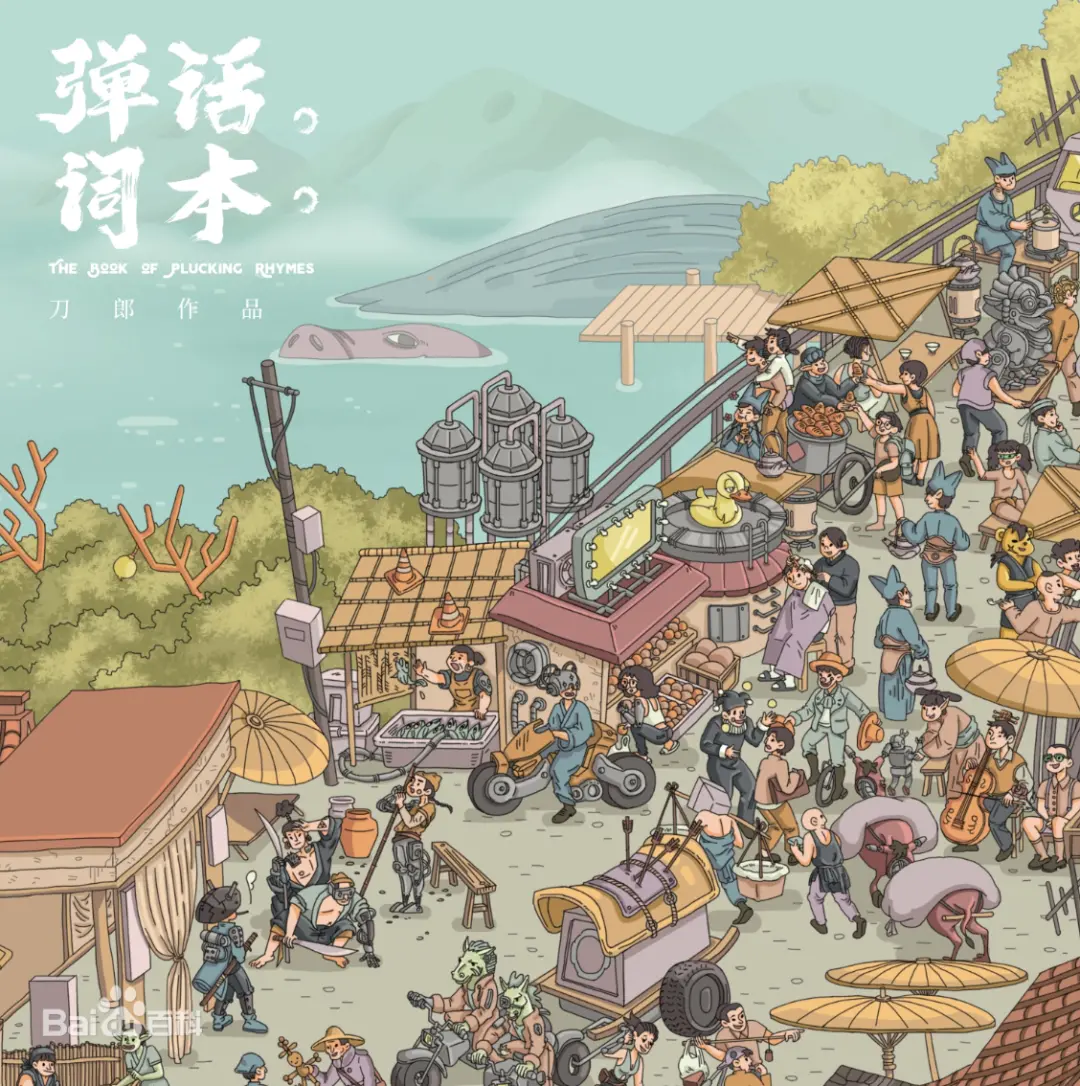

刀郎新歌《山歌寥哉》的发布引发了热烈的网络讨论,成为某种情绪宣泄的载体。然而若听众能完整品鉴整张专辑,或许会对作品有更深层的理解。自2013年起,刀郎便持续关注民间传统文化,其2020年发行的《弹词话本》堪称匠心之作,通过将苏州弹词与流行音乐融合,演绎了《杜十娘怒沉百宝箱》《情探》《珍珠塔》等经典故事。该专辑同样包含十首作品,却因独特的艺术表达在当时未能引发广泛关注,与如今《罗刹海市》引发的热议形成鲜明对比。

《山歌寥哉》仿佛是前作的延续,同样以叙事性音乐为载体,但其讲述的故事已从江南话本转向《聊斋志异》中更具奇幻色彩的篇章。刀郎曾解释创作初衷:该专辑延续了冯梦龙对市民伦理的叙事传统,通过现实与理想、男与女、善与恶等对立关系的描绘,构建出充满矛盾的叙事空间。尽管故事中存在诸多缺憾,但《聊斋》并非对世俗的哀叹,而是闪烁着理想主义光芒的精神图谱,为我们打开了一扇窥探过往时代的窗。每个时代都有其独特的叙事符号,而这张专辑的十一首作品,则构成了当代社会的"山歌"新范式。

若理解刀郎的创作逻辑,《罗刹海市》等作品显然超越了个人情感的宣泄,更蕴含着对历史、人性及现实命题的深刻思考。然而令人玩味的是,公众却固执地将其解读为对那英的"复仇",这种解读现象本身便值得探讨。当一首作品成为时代情绪的载体,刀郎与那英二十年的恩怨纠葛便呈现出复杂的社会文化图景——他们所代表的音乐理念与价值取向,究竟暗含着怎样的深层对立?

刀郎的人生轨迹与音乐创作密不可分。原名罗林的他出生于1971年,籍贯四川内江资中县,家中还有一个比他年长五岁的兄长。童年时期,刀郎与兄长常伴左右,嬉戏打闹,但少年时期一次争执后,兄长离家出走却遭遇车祸离世,这一悲剧使刀郎始终背负着愧疚。他母亲在文工团从事舞蹈工作,父亲担任灯光管理,这种艺术氛围熏陶下,刀郎自幼展现出音乐天赋,却因父母频繁外出演出而经历孤独成长。

初中毕业后,刀郎曾渴望考入四川音乐学院附中,但因家庭经济状况未能如愿。17岁那年,他带着100元积蓄与兄长相似的离家方式踏上旅途,先后辗转内江、成都、重庆、西藏等地。在内江时期,他组建了"手术刀"乐队,通过音乐维生,每晚仅能赚取20元收入。这段经历中,他邂逅了第一任妻子并育有一女罗添,但40天后妻子神秘失踪,成为他人生首个重大打击。

成名后,刀郎将女儿接回身边,父女年龄相近的特质常被误认为情侣关系。2010年演唱会期间,已成年的女儿罗添在场边协助工作,刀郎亦澄清这是亲情而非爱情。从浪迹天涯的音乐人到被命运捉弄的普通人,这些经历深深影响着其创作内核。他自述拥有"爱得太狠"的付出型人格,这种情感特质与无数小镇青年的经历产生强烈共鸣——他们渴望在贫瘠中收获坚定的爱情,却往往陷入无解的困境,这种集体情感记忆构成了《冲动的惩罚》的创作基础。

《冲动的惩罚》以直白的叙事方式呈现,歌词具有强烈的电影分镜感,道出万千男性在爱情中的苍凉心境。从男性视角看,这首歌描绘的是情感失控时的真诚表达;而从女性视角解读,则可能被视为缺乏分寸的任性行为。这种双重解读恰好印证了刀郎作品中充满张力的叙事特质。

1991年,刀郎辗转至海南与音乐人组建"地球之子"乐队,逐渐在当地乐坛崭露头角。这段时期,他邂逅了第二任妻子朱梅,这位来自新疆的女性成为他生命中的重要转折点。

关于朱梅的报道,她是一位容貌出众的女性,拥有一头金色卷发和修长的双腿,身材匀称。然而,她更以贤惠体贴的品质著称,从不干涉丈夫刀郎的音乐创作,甚至连更换车辆保险杠这样的琐事都由她默默承担。每天给刀郎发送温馨短信已成为她的日常惯例。在朋友聚谈时,她总因出众的外貌成为焦点,却始终保持低调,甘居幕后。为支持刀郎专注音乐事业,朱梅毅然辞去工作,全心照料公婆及两个孩子(含与前妻所生之子)。在海南创业初期,朱梅因欣赏刀郎的艺术天赋与坚韧品格而选择与他同行。此后无论刀郎处于贫困时期仅能饮用一元五角的兴安大曲,还是事业巅峰时获得数十万元出场费,朱梅始终坚定地陪伴在侧。由于需要照料年迈的父母,朱梅返回新疆,刀郎随即跟随妻子迁居新疆,这成为其职业生涯的重要转折点。

朱梅长期担任刀郎在生活与事业上的重要合作伙伴,现任其所属的“北京啊呀啦嗦音乐文化发展有限公司”法人代表(注册名为朱继梅),同时担任监事职务的为其长女罗添。该企业全面负责刀郎的演艺经纪及版权事务,包括《山歌寥哉》专辑的制作发行工作。1995年随妻子迁居新疆后,刀郎逐步领悟音乐的深层价值,其音乐创作理念发生显著转变——此前以翻唱为主,此后开始探索原创音乐之路。在新疆期间推出《大漠情歌》与《西域情歌》两张专辑,尽管外界对其市场反响存在不同认知,但这两张作品在新疆本地获得了优异的销售成绩。2004年发布的《2002年的第一场雪》专辑标志着其市场策略的升级,当时公司选择将全国代理权拆分为两部分,新疆地区仍由原团队负责,而其他区域则授权给广州俏佳人文化传播有限公司。值得注意的是,南北地域文化差异导致了对刀郎的截然不同评价:北方音乐人普遍对其艺术风格持批判态度,而南方听众(包括众多港台歌手)则展现出强烈偏好。这一市场格局促使广州俏佳人决定重点突破北方市场,其营销策略曾创下行业罕见的保障机制——销售经理曾表示,公司要求北京地区的重点零售商在销售高峰时段持续播放该专辑,若单小时销售未达预期,将实施全额退赔政策。

《2002年的第一场雪》因病毒式传播在全国范围内引发热潮,其正版销量突破270万张,被业界誉为"传统唱片业的最后一个春天"。不过,伴随着巨大的传播力,盗版销量同样惊人,具体数据已难以统计。

刀郎这个名字,自他走红以来便逐渐成为全中国家喻户晓的符号。自出道以来,他就伴随着争议不断,与当下《罗刹海市》引发的舆论风暴如出一辙。值得注意的是,歌手本人并未主动发声或采取任何行动,却因一首作品引发了媒体、公众、艺人、粉丝及平台等多方势力的持续博弈。2004年时,市场舆论被划分为“毁刀派”与“挺刀派”两股力量。在最初的批判声浪中,那英并非最先发声的代表人物,而是由媒体、乐评人以及传统唱片业歌手三大阵营率先发起攻击。其中,杨坤、汪峰和罗中旭三位歌手的质疑尤为尖锐。杨坤曾直言:“他有音乐吗?你认为那算是音乐吗?不过是怀旧罢了。”汪峰则表示:“刀郎的成功全靠媒体炒作,是一种虚假繁荣。”他进一步批评:“他的作品很普通,实在令人感到悲哀。”罗中旭更是将矛头指向商业模式,称其“在搞传销”,“通过夜总会等娱乐场所进行传播”。这些言论共同构成了当时对刀郎现象的复杂评价。

2004年时,《三联生活周刊》曾发表一篇题为《北京音乐圈看刀郎:从地狱到天堂》的报道,文中提到北京流行音乐圈中有一半的人对刀郎的走红持有负面情绪,或表现出困惑、或故作淡然。该报道特别引用了音乐人小柯的言论,他表示:"我对金钱同样感兴趣,但当那些被大众广泛传唱的音乐是我创作的,我反而会感到不安。我宁愿保持孤独,仰望星空,也不愿低头俯视。"

有趣的是,小柯于2008年创作的《北京欢迎你》中,不仅邀请了刀郎献唱,还特别安排了刀郎的"宿敌"那英参与。而当时被网友广泛讨论的高晓松,其反对态度实则并不坚决,因他的好友宋柯是坚定的"刀郎支持者"。网络流传的一段高晓松录音显示,他表现出对网络歌曲的不屑,自称是"传统老音乐人",认为"士大夫阶层"的失败才是根本问题。在这段访谈中,他坦言刀郎的社会价值值得肯定,因为其成功促使"僵化体制"反思,但他同时强调:"他的专辑我可能会直接丢进垃圾桶"。高晓松将这种矛盾态度归因于音乐行业内部的结构性问题,认为刀郎代表的是劳动人民的真实表达,而唱片业的核心群体则是把控话语权的知识分子。他指出,刀郎的成功恰恰证明了传统音乐工业的失效,这种"街头行吟"的模式虽然突破了既有的传播体系,但并未带来音乐创新,反而凸显了行业对原创性的忽视。值得注意的是,当其他歌手对刀郎的成功表现出强烈抵触时,那英却在2010年通过"音乐风云榜"评选活动,以总评委身份发表了著名的批评言论,称刀郎"不具审美价值"。

张亚东也发表了观点。那英提出的入选三大标准包括音乐性、贡献力及市场影响力,但在谈及刀郎环节时,她明确表达了反对立场。

恰逢其时,2010年成为那英与刀郎两位歌手重返乐坛的关键年份。那英于2006年因结婚生子逐渐淡出公众视野,直至2009年底启动"那20年"世界巡回演唱会,正式宣告回归。而刀郎在2005年退隐乐坛后,时隔五年于同年7月作为谭咏麟的助唱嘉宾重返香港红馆舞台。值得注意的是,那英早年亦曾因演唱西北民歌《山沟沟》获得关注,这种"土味"风格与刀郎的创作轨迹颇为相似。关于"听刀郎的歌都是农民"的争议性表述,目前尚未发现原始出处,相关说法可能源于传闻。刀郎本人曾向媒体询问该言论是否属实,若非亲眼所见,则属于空穴来风。此外,传统媒体作为知识阶层的代表,尤其高晓松所指的"士大夫阶层",对刀郎的"土"进行了激烈批判,认为其审美趋向低俗。曾有媒体撰文引发刀迷激烈反弹,随后乐迷群体自发撰写多篇文章进行反驳。

此外,《21世纪经济报》及《三联生活周刊》等权威媒体也对刀郎发表了相关评论。

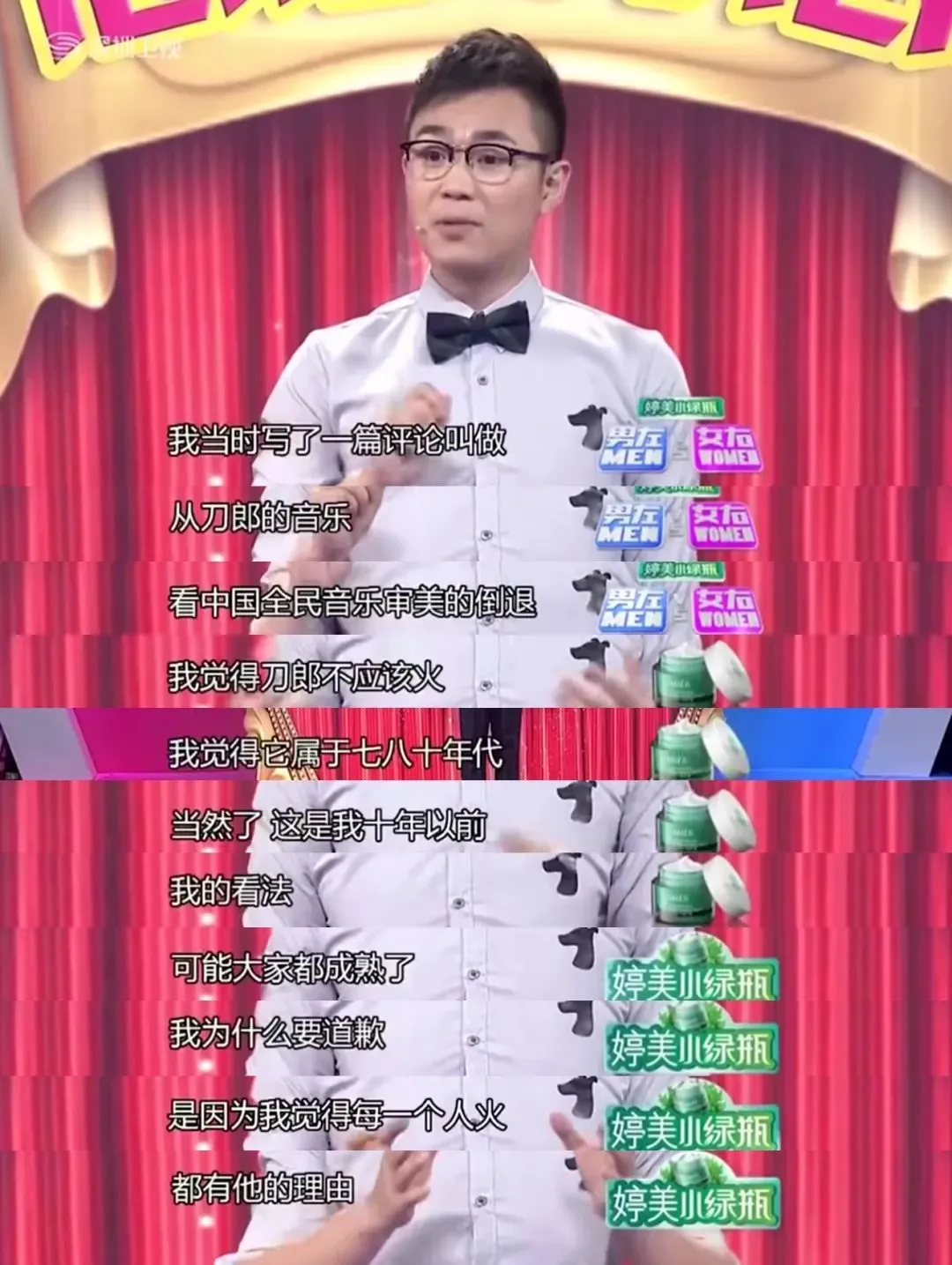

大鹏曾提及,过去在报纸开设专栏时曾发表过“刀郎的音乐代表了中国全民审美的一种倒退”的言论,但如今他对这一观点已产生改变。

第三类群体则是以犀利批评著称的乐评人,他们对刀郎的音乐常常毫不留情。《三联生活周刊》的评论尤为直言不讳,乐评人郝舫在听到相关作品时直言"从生理层面无法接受",甚至表示"即便给予十万元也绝不会撰写此类歌曲,完全缺乏共鸣"。他曾在餐厅听到《2002年的第一场雪》时要求服务员调低音量,称其"充满怪异腔调"。值得注意的是,刀郎在2004年因音乐作品引发广泛关注,却在次年选择淡出乐坛,这一决定并非源于与那英的矛盾,而是来自传统音乐圈持续的抵制声浪,使他难以继续在主流音乐道路上发展。

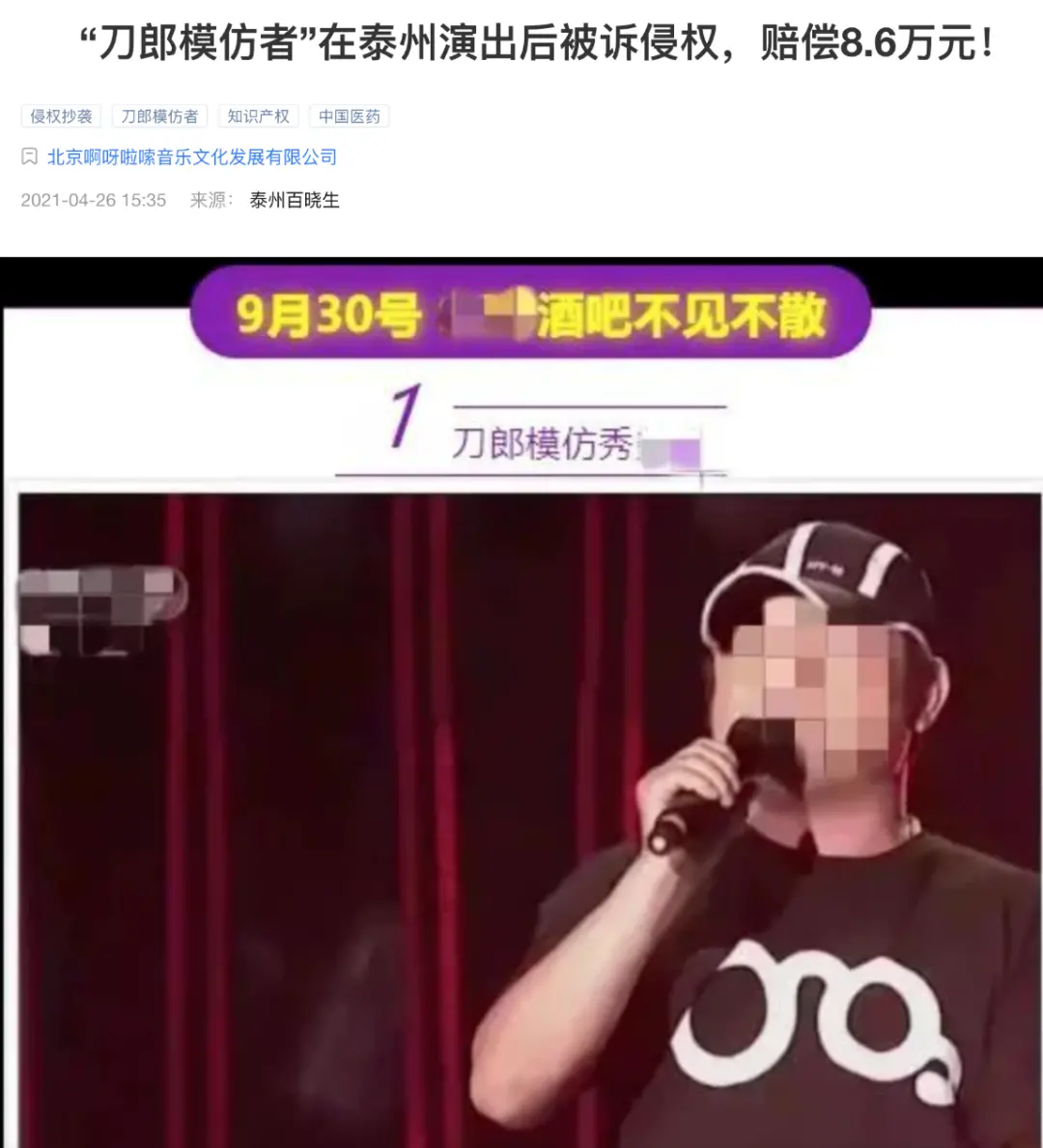

另一重要背景在于,《2002年的第一场雪》在当时的传播热度已超出可控范围。刀郎曾坦言,人们从清晨醒来便不断播放这首歌,无论身处何地都能听到其旋律,这种现象引发公众的排斥心理也情有可原。更值得关注的是,大量假扮刀郎的模仿者涌现,他们以相同名义创作低质量作品,导致原唱及所属公司陷入持续的应对困境。▲众多模仿者借其名声牟利。

2005年,他悄然告别喧嚣的娱乐圈,选择重返西部故乡,开始了隐居山林的悠然生活。

在支持刀郎的群体中,“挺刀派”的成员构成明显比“毁刀派”更加多元化。与传统音乐圈的“毁刀派”不同,这一阵营涵盖了来自各行各业的众多行业领袖,其中包括多位公众人物。以万达集团董事长王健林为例,他在2015年大连万达年会上的《西域情歌》翻唱,意外让更多听众了解了这首歌的原唱身份。若你对这首歌尚不熟悉,可前往B站搜索相关片段,事实上,王健林的演绎堪称专业,充满感染力。此外,导演张艺谋也对刀郎持支持态度,这体现在2004年《十面埋伏》全球首映礼上,他特意邀请这位神秘歌手作为压轴环节登场,与刘德华、S·H·E、陈慧琳、张信哲、阿杜、韩红、李宗盛、朴树等知名艺人同台。

刀郎首次公开登台演出时,面对观众略显紧张。作为他的忠实歌迷,小沈阳与赵本山均对其音乐作品情有独钟,其中小沈阳尤为热情。2011年刀郎举办个人演唱会期间,小沈阳曾亲自到场支持,展现了对偶像的深厚情谊。

小沈阳曾在多个舞台上演绎过《2002年的第一场雪》这首经典歌曲,其中最为人称道的是2009年春晚,他与赵本山共同打造的巅峰之作《不差钱》至今仍被观众津津乐道。

小沈阳曾在一次互动中表示:“我来唱一首刀郎的歌吧”,赵本山则幽默回应:“你可拉倒吧,唱个屎壳郎的?”随着小沈阳的走红,他参与了台湾地区的综艺节目,并以模仿刘德华声线的方式演绎了《2002年的第一场雪》。2010年北京春晚,小沈阳夫妇曾献唱刀郎的《爱是你我》,这首以高音震撼力著称的作品原唱为刀郎与徒弟云朵,但最终由小沈阳夫妇推向高潮,这一现象也得到了刀郎本人的认可。

在刀郎复出演唱会的现场,意外现身的"刀迷"群体引发关注。导演陆川曾为捧场专门暂停拍摄工作《王的盛宴》,并在采访中透露演员刘烨同样钟爱刀朗的作品。此外,著名艺术家李双江也公开表达过对刀郎的赞誉,而音乐人大张伟更是提到自己的父母是刀郎的忠实歌迷。这些来自不同领域的支持者,共同印证了刀郎在中国乐坛的独特影响力。

通过对内地忠实的“刀郎”粉丝群体进行观察,可以发现他们的典型特征:以男性为主,年龄普遍偏大,且均具备深厚的人生阅历。不少人拥有草根逆袭经历或军旅背景,例如王健林与刀郎同为四川籍贯,两人不仅是老乡,更有着相似的人生轨迹。王健林于上世纪七十年代入伍,在吉林省集安鸭绿江畔的军营中担任侦察兵,后从大连陆军学院毕业,先后担任学院大队参谋、宣传干事等职;而陆川虽在北京成长,但因出身新疆奎屯农七师131团,对刀郎怀有天然亲近感。他先在南京国际关系学院求学,毕业后加入部队服役两年,这段经历也塑造了其独特的价值观。

张艺谋出生于陕西,作为典型的西北汉子,他在考入北京电影学院前仅具备初中文化程度。青年时期曾经历知青岁月,在陕西乾县农村参与劳动,随后又在咸阳市棉纺八厂担任工人,这段经历使他对基层生活有着深刻体会。小沈阳与赵本山则更具代表性,他们本身就是来自普通劳动阶层的民间艺术传承者。而刀郎独特的艺术气质与粗犷嗓音,恰似一把钥匙,悄然打开受众内心深处尘封的记忆之门——那些曾真实存在的人生轨迹,随着他的音乐重新被唤醒与诠释。

在"挺刀派"阵营中,唯一具备"精英"背景的人物或许就是高晓松的挚友——清华大学毕业的宋柯。凭借与刀郎的深度合作,他成功开辟了音乐产业的首个盈利模式。2003年彩铃业务初试啼声之际,宋柯率领的太合麦田率先推出中国首条音乐彩铃,开启了数字音乐的商业化进程。而2004年《2002年的第一场雪》作为年度彩铃销量冠军,更成为推动太合麦田跨越式发展的关键契机。

宋柯作为“士大夫阶层”的一员,却始终对刀郎持有积极评价。根据《三联生活周刊》的报道,他坦言以商人和听众的双重身份,刀郎的首声便令其动容:“去年年底在新疆归来的朋友车上首次听到他的歌声,北京音乐圈最早接触刀郎的恐怕不是我,至少也在前三名。当时我确信他会走红,这种嗓音和唱法已许久未见。”他认为音乐的价值不应被阶级划分,而在于其能否打动人心,以及创作者与演绎者的技术造诣与风格表达。“披头士并不比麦当娜更具高度,格莱美奖也不代表音乐的终极标准。若论公正性,Billboard榜单更显公允,毕竟它直观反映销量数据。”

谈及流行音乐的三大核心要素——歌词、旋律、演唱——宋柯认为刀郎均展现卓越水准。至于音乐圈对刀郎“编曲陈旧”的批评,他提出了独到见解:“我始终反对将编曲的创新性作为音乐评判的唯一标准。没有人规定编曲必须保持新奇。北京音乐圈热衷的概念化表达,其实早已在国际乐坛过时。例如朴树的新专辑《我爱你,再见》中,张亚东为重现50年代鼓声采样大量音效,这种编曲手法正是为音乐服务的。”

对于刀郎被贴上“民工歌曲”标签的争议,宋柯表达了不同看法。他介绍刀郎的朋友是一位小资阶层,同样热衷于这类具有沧桑感的音乐作品。“我不认可工人与资本家之间存在音乐品味的鸿沟。若认为打工群体偏爱的音乐低贱,那便是违背基本的人类道德。即便是普通工人,他们同样拥有丰富的音乐感知力,愿意通过磁带和广播获取音乐。李宗盛作为小资群体的音乐偶像之一,同时也是刀郎新专辑的制作人,他对刀郎的第一印象是‘这位歌手很有意思,为他打造专辑颇具挑战’。”

刀郎对民族音乐元素的运用恰好契合了宋柯倡导的中国风创作理念。更令人意外的是,港台音乐界也涌现了支持刀郎的群体。其中最具代表性的便是谭咏麟。当刀郎的音乐现象轰动内地乐坛,连卡车司机都在传唱时,这位对流行音乐保持敏锐嗅觉的“谭校长”亲自前往新疆寻访。据刀郎回忆,初次见面时对方以一种看似诡异的羊头皮待客,后来才知这是新疆民族待客的传统。谭咏麟则半开玩笑地表示:“今后你来香港,我也不能请你吃人头皮了。”

小沈阳、刀郎与谭咏麟三位艺人近期在网络平台持续引发热议。

两人随后签约同一家唱片公司,谭咏麟曾致电刀郎,邀请其演绎经典歌曲《披着羊皮的狼》。在谭咏麟举办演唱会期间,刀郎曾特邀登台助唱。多次采访中,谭咏麟均对刀郎表达高度赞誉,直至近期亮相《时光音乐会》节目,谭咏麟仍提及刀郎。

罗大佑曾公开表示不会欣赏S·H·E和TWINS的音乐,却愿意聆听陶喆与刀郎的作品。

迪克牛仔表示,过去大家都是在播放他的音乐作品,如今却纷纷转向追随刀郎的风格。

香港与台湾歌手对刀郎的喜爱现象颇具反差感,这或许与南方地区更注重商业属性的音乐生态有关。在流行音乐逐渐形成由下而上的市场选择机制下,西域大漠特有的苍凉音色与粗粝质感更易引发共鸣。相较于港台音乐中常见的都市情感叙事与小资情调表达,刀郎歌曲中直白浓烈的情感倾述方式显得格外醒目,尤其在男性听众群体中,这种充满力量的表达更易激发本能认同。"是你的红唇粘住一切,是你的体贴让再次热烈"等歌词虽略显直白,却营造出强烈的画面感和情绪张力,仿佛能点燃听众内心的激情。《三联生活周刊》主编王小峰对刀郎的评价颇具深度,他认为作品受众以"文化水平不高"的群体为主,如洗头妹、服务员等基层职业者,但刀郎的音乐成功恰恰为唱片行业提供了重要启示——音乐价值不应仅取决于业内认可度,而应更广泛地连接社会大众的情感需求。

此外,也存在一部分被归类为“间接性”刀迷的群体。尽管他们的批评多带有主观臆测成分,但由于这类人往往传递着贴近现实的民间声音,因而被大众自然而然地纳入自身阵营。例如,曾直言批评《中国好声音》节目模式的陈佩斯,却在评价节目中几位评委时表示:“他们的表演堪称专业”、“话剧舞台难以达到这种水准”、“这些人的思维方式确实值得借鉴”。这种看似矛盾的态度,恰恰凸显了民间评论的复杂性。

金星,作为中国娱乐圈备受瞩目的知名人物,曾多次公开谈论选秀行业的现状。她曾在多个场合指出,部分选秀节目存在所谓的"黑幕",包括评委评分不透明、选手晋级暗箱操作以及幕后利益交换等问题。这些言论引发了公众对娱乐产业公平性的广泛讨论,也促使行业监管机构开始关注选秀节目制作流程的规范性。金星的观点主要基于她多年的从业经验,她认为当前的选秀模式已经偏离了原本选拔人才的初衷,更多地沦为资本运作的工具。

作为中国摇滚乐的先驱,崔健曾公开批评音乐圈存在系统性造假现象,却在提及行业现状时巧妙运用“很敬业”一词进行反讽,暗指某些从业者虽表面努力却偏离了音乐的本质。

曾因风格质朴受到质疑的"凤凰传奇",作为彩铃市场的领军代表,当谭咏麟谈及刀郎的创作经历时,玲花回应道:"我太有心声了。"

凤凰传奇曾因风格质朴遭到调侃,如今却在年轻群体中广泛受欢迎,其社交媒体上的粉丝号召力显著增强。关于这个组合的演变历程,我们曾有过深入报道。有趣的是,尽管部分粉丝并非刀郎的追随者,但公众舆论中却固执地将他们视为刀郎的"友军",这一现象也折射出音乐文化中跨代际的共鸣与关联。

刀郎自2005年淡出公众视野后,经历了一段自我调整的时期。据其本人回忆,这一阶段他通过疯狂飙车的方式排解内心压力,直到2007年才重新回归音乐领域。

自2007年后,人们普遍认为刀郎已淡出公众视野,但实际上他始终活跃在乐坛一线,持续以严谨态度投入音乐创作。这种认知的转变源于两个因素:一方面,刀郎此后未能推出具有全国影响力的突破性作品,与早期《2002年的第一场雪》的盛况形成鲜明对比;另一方面,他收徒的云朵近期凭借作品人气迅速积累700万粉丝。云朵作为羌族姑娘,与刀郎同为四川草根音乐人,其高亢清亮的嗓音令人印象深刻。值得一提的是,云朵在成为歌手前曾是服务员,与师父的出身经历有着相似的起点。

媒体报道称,在四川某旅游景点工作的服务员云朵,因出色的歌舞才能被秦望东老师发掘并推荐给音乐人刀郎。初遇刀郎时,她以一首《酒歌》展现了独特的嗓音魅力。这首羌族人民在节庆时流传的祝福民歌,音域宽广、旋律高亢,而云朵用真声演绎时的从容令在场众人动容。据刀郎回忆,首次聆听她清唱此曲时便感受到震撼,感叹一个纤细身影竟蕴藏如此磅礴的音乐能量。此后,云朵始终铭记师恩,曾在演出中哽咽诉说师父的辛劳,而刀郎也悄然落泪,见证着这段跨越年龄的音乐羁绊。

为避免外界误解,刀郎与云朵在公开场合鲜有同框互动,即便同台也保持一定距离。云朵曾在采访中透露,虽与老师联系不多,但对师娘感情深厚。自2012年出道以来,刀郎始终以谨慎态度经营师徒关系,同时倾注大量心血扶持云朵发展。他主动调动社交资源为徒弟助阵,助力其迅速打开知名度。云朵凭借扎实的音乐素养和稳定的创作态度,持续产出具有广泛传唱度的作品,如《我的楼兰》等,因此在大众心中建立起良好的口碑。近年来,她更专注于主旋律音乐领域,展现出良好的职业发展态势。

该歌手自2016年起参演芒果TV音乐竞技节目《我是歌手谁来踢馆》,并于2017年、2021年两次登上央视春晚舞台。其代表作《一家人》《爱是你我》曾斩获中宣部"五个一"工程奖等主流音乐奖项。目前,歌手持续活跃于央视各类大型晚会及"心连心"艺术团巡演等重要文艺活动中。

她与刀郎形成了紧密的利益关联,此前提及的刀郎妻子所创立的“啊呀啦嗦”公司,旗下核心艺人包括刀郎与云朵。由于刀郎性格低调且行踪成谜,网络上流传着云朵是“全网唯一拥有刀郎微信的人”的说法,不少刀迷常在云朵的社交平台留言,希望借由她传递与刀郎的联系。

刀郎曾注册了一个微博账号,然而自2016年起便停止了更新。

他的动态主要依赖亲友转发或企业发布渠道,多年来他始终保持着持续创作的习惯。

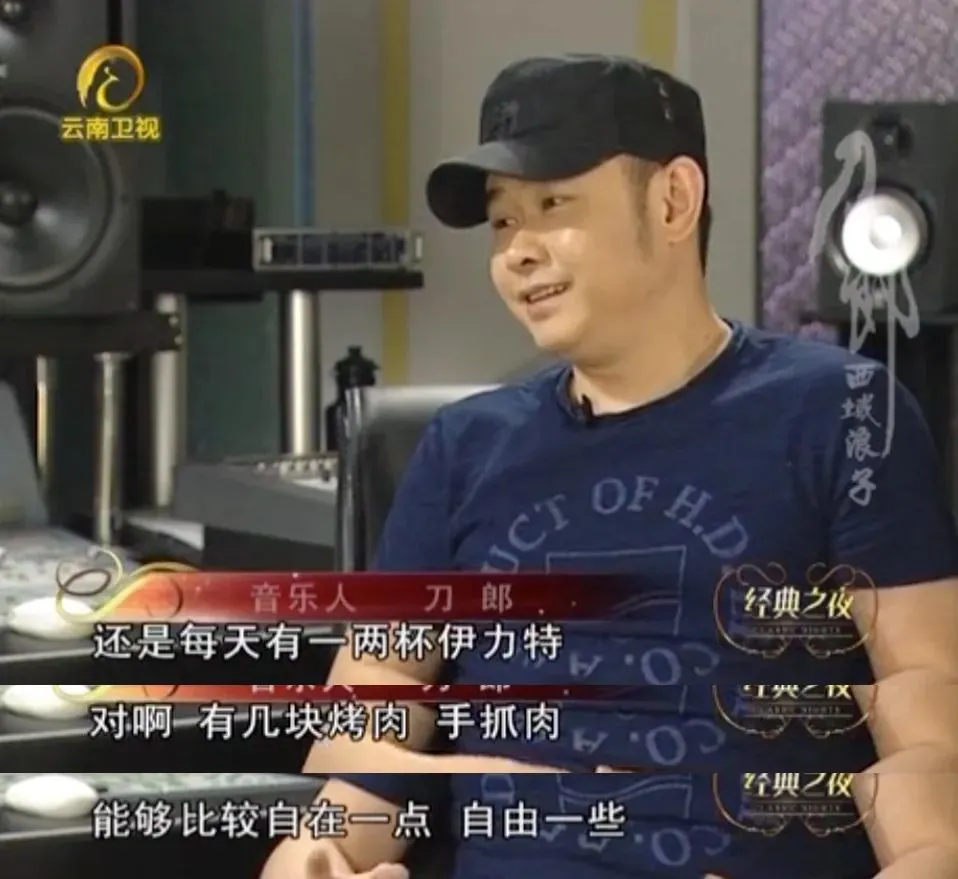

谈及生活态度,他表示自己并非典型的都市人,更向往简单自在的日常:偶尔小酌一杯,喜欢品尝手抓肉,闲暇时写些歌词,这种悠然自得的生活状态便觉满足。

近年来,他频繁通过视频与歌迷互动,不再佩戴标志性的鸭舌帽,且因嗜酒如命而显得更加丰腴。

令人忍俊不禁的是,近年来山寨刀郎的出现始终未曾间断,从形形色色的模仿者到大量歌手翻唱其作品,让刀郎公司不得不频繁应对各类侵权行为,维权工作异常繁忙。

在《山歌寥哉》正式发布前夕,刀郎再次登上公众视野,此次亮相或将成为其近期最具代表性的公开活动。

《罗刹》的意外走红,从宏观角度来看,折射出草根群体与传统音乐圈层在话语权上的博弈。更深层次地剖析,则揭示了少数精英阶层与庞大"大众文化"群体之间持续存在的权力张力。这种文化话语权的争夺始终暗涌流动,而汪峰与旭日阳刚的故事便是一个典型注脚。2010年,两位农民工兄弟在宿舍里用自弹自唱的方式演绎汪峰的《春天里》,他们袒露胸膛、举杯畅饮、吞云吐雾的姿态,将歌词中"还记得许多年前的春天,那时的我还没剪去长发,没有信用卡也没有她,没有24小时热水的家"的生存呐喊,转化为极具冲击力的民间艺术表达。

这段视频迅速在全国范围内走红,观众纷纷表示正是他们的表演让这首《春天里》焕发出独特的生命力。与同样出身草根的刀郎相似,旭日阳刚凭借质朴的唱腔和真挚的情感打动了亿万民众,成为备受瞩目的"农民工歌手"代表。他们不仅登上春晚舞台,更在汪峰的演唱会上引发共鸣,用歌声传递着普通劳动者的心声,被媒体定义为最具代表性的民间音乐团体。

随后,汪峰与旭日阳刚的音乐合作逐渐走向终结,原因在于旭日阳刚频繁将《春天里》用于商业演出,而汪峰会基于对版权的重视要求他们停止演唱自己的作品,并强调若希望获得长远发展,必须创作属于自己的音乐作品。

尽管汪峰曾给予旭日阳刚以及背后的农民工群体无私援助,但其后续行为仍被后者视为态度傲慢、高高在上,并带有打压性质。

公众对汪峰的负面评价主要源于其形象塑造,尤其在大众眼中,他常被贴上高傲、脱离群众的标签,这种姿态被认为与普通民众的情感需求存在隔阂。

昔日“旭日阳刚”组合成员王旭目前主要通过零散的商演活动维生,生活状态看似不错,至少未陷入贫困。近期他翻唱《罗刹海市》引发关注,再次获得流量加持。尽管已告别农民工身份,从其着装及抖音平台分享的日常内容可见,其生活已达到小康水平,但他仍习惯性地穿着农民工服装演绎代表群体的歌曲,这种行为背后透露出他对自身职业定位的坚守——唯有保持与农民工群体的情感联结,才能延续其音乐道路的核心价值。

近年来娱乐圈频现各类争议,从刀郎与那英的音乐理念碰撞,到汪峰与旭日阳刚的舞台较量,乃至咖啡与大蒜、郭德纲与周立波等看似无关的领域交锋,本质上都折射出雅俗文化之间的深层矛盾。这种对立不仅存在于艺术表达的高低之分,更涉及到主流价值观与大众审美趣味的博弈,体现了传统文化积淀与当代消费文化之间的张力。

关于《罗刹》引爆网络热议的现象,实际上与刀郎和那英、杨坤之间的私人恩怨并无直接关联,这是一场由大众情绪共振引发的文化狂欢。刀郎当前的创作状态显然已超越过往的对立叙事,他并未将个人情感投射于音乐之中,更不会因过往恩怨而刻意树敌。随着年龄与阅历的增长,这位音乐人早已将重心放在自我表达与艺术追求上,其沉寂时期多源于对音乐本质的坚持。此次新作之所以能引发如此强烈的反响,恰恰是因为它精准击中了社会底层群体深藏的情感痛点——对命运不公的抗争、对感情挫折的宣泄、对现实困境的反思,以及面对压力时的隐忍与反击。这种情绪在社交媒体时代被彻底释放,当集体无意识形成共鸣,便催生了现象级传播效应,让人看到无数令人震撼的真实故事。

这一系列事件,那英未曾预料,汪峰亦难以揣测,或许就连刀郎本人也未曾预见。众人皆借其名号,抒发内心积怨,构成了后网络时代的草根逆袭叙事。无数人以刀朗之躯为载体,完成自我心愿,释放情感郁结,所谓“引刀成一快,不负少年头”便是最好的注解。这无疑是娱乐圈特有的纷繁复杂,其中因果难以尽述,若要推算,或许只能归结为一种宿命。正如民间俗语所言,刀郎之名取得恰到好处,刀锋所指之处,自有风云聚散。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -