资讯分类

金庸是一个人,也是一个符号 -

来源:爱看影院iktv8人气:676更新:2025-09-10 16:14:36

人生如同一场轰轰烈烈的奋斗,最终却以静默的落幕悄然离去。

“人生就是大闹一场,然后,悄然离去。”这句话出自金庸之口,恰似他本人的人生写照。在内地的文化评价中,金庸的声誉与莫言颇为相似,二者皆以争议性评价闻名于世。作为公众形象的代表人物,他们既被奉为文学标杆,也常面临批评质疑。值得注意的是,金庸早逝的遗憾让莫言成为唯一仍在世的对照,而金庸武侠小说的深远影响早已超越文学范畴——江湖人称其作品支撑了多代影视创作者的事业发展,从内地到港澳台,从马来西亚到新加坡,他的笔墨滋养了跨越三代华人的文化记忆。

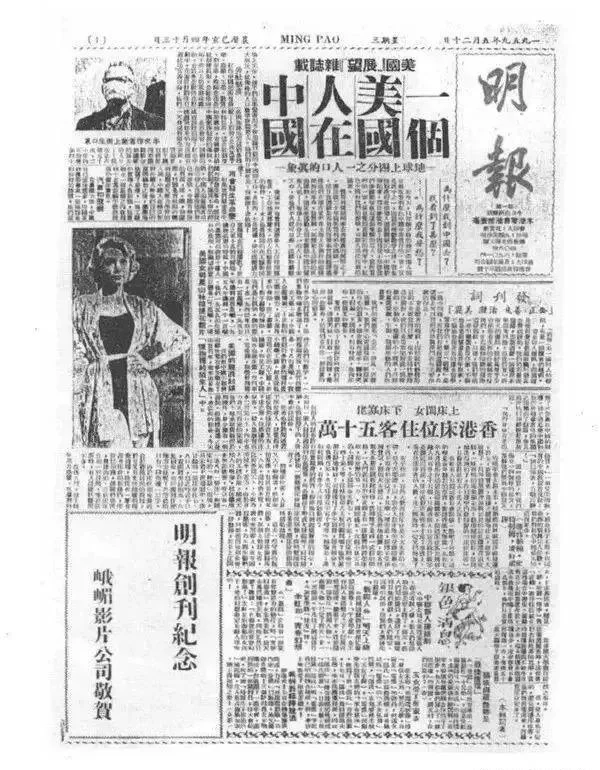

《明报》创刊号至今仍引发诸多怀念,金庸主政时期的《明报》被视为具有特殊意义。三大原因令其备受推崇:首先,在香港回归前,左右阵营的言论均带有偏见,读者亟需一个客观中立的视角来审视中国;其次,众多香港报业领袖如《苹果日报》社长董桥、《信报》社长林行止、《东方日报》主笔陶杰等,皆曾在《明报》任职,而张小娴、亦舒、倪匡等知名作家亦是从该报起步;最后,金庸将《明报》塑造为具有影响力的舆论阵地,其社论与文章深度参与时政讨论。作为亲历"家国天下"变迁的报人,金庸不同时期的论述折射出对中国的认知演变,这种思想力量在媒体蓬勃发展的年代塑造了一代读者。值得庆幸的是,金庸始终专注创作领域,若他投入外交事务,或许便无法完成"飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳"的武侠经典。他构建的武侠宇宙曾支撑华语影视圈(港台及新加坡)的半壁江山,对家国民族与武林江湖的诠释更深刻影响了特定历史时期的舆论生态。

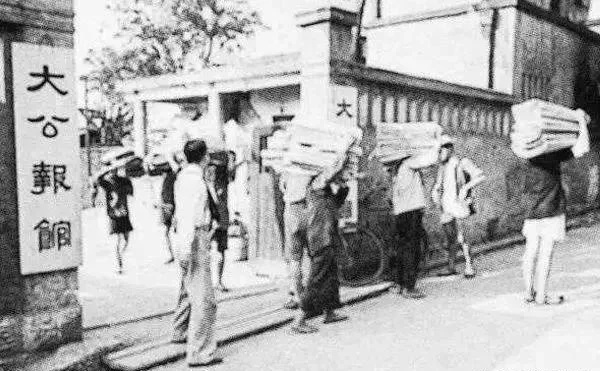

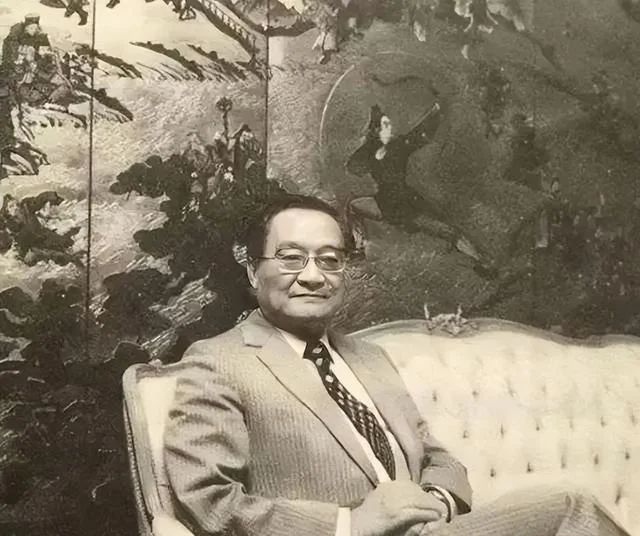

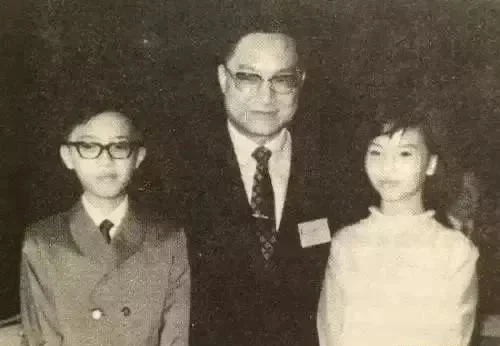

“香江四大才子”这一称号初现时,倪匡、蔡澜等人均表示难以与金庸先生相提并论,唯有黄霑稍显谦逊,但仍能保持学者风范。究其原因,在武侠小说领域,金庸的成就与影响力首屈一指。尽管当代年轻人往往因影视剧而将金庸视为单纯的武侠作家,但他在香港社会变迁中扮演了重要意见领袖的角色,尤其在推动香港回归进程方面具有深远影响。1948年3月5日,《大公报》香港版复刊之际,年仅24岁的查良镛从上海调任香港,以“金庸”为笔名连载首部作品《书剑恩仇录》。1950年,他试图前往北京担任外交官却因时代限制功亏一篑,这也成为其一生中颇具转折的节点。同年,金庸家庭遭遇重大变故,父亲查枢卿因被定性为“反动地主”遭到批斗,这一事件在后世的历史叙述中常被刻意淡化。值得注意的是,1940年代末至1950年代期间,大量内地人士因特殊原因定居香港,这一人口流动直接催生了香港文化事业的蓬勃发展。

郑佩佩女士曾于《大公报》效力,其家族遭遇变故后被迫从上海迁居香港。同期的金庸亦因时局动荡,选择重返《大公报》担任国际电讯翻译及编辑工作。这一职位虽看似普通,却暗含特殊历史意义:在民国时期教育水平普遍偏低的背景下,金庸以文化人身份涉足新闻领域,担任编辑与翻译,显示出其超越时代的知识素养。上世纪60年代末,金庸却成为香港社会运动中的焦点人物——1967年内地运动波及香港,引发大规模工潮。他连续发表社评主张理性应对,强调"香港虽有诸多不足,但众人皆来自五湖四海,已在此安家立业"。这一立场使其遭受激烈抨击,被冠以"汉奸"等贬义称号,甚至被某国货公司列为"十大汉奸"之首。值得注意的是,彼时尚无互联网传播,若非如此,金庸的笔名恐怕早已成为全国热议的焦点。在舆论风暴中,金庸始终坚守立场,用文字回应时代的喧嚣。

影视剧中常见的工人运动情节往往充斥着戏剧化的呈现:主人公眉目堂堂,高举旗帜慷慨陈词,骤然一声枪响,英雄血染襟怀……然而1967年香港爆发的工潮却展现出截然不同的面貌。游行者实施了包括殴打、投掷炸弹、纵火焚烧巴士和电车、破坏邮局及建筑物、袭击警察等在内的多种暴力行为,甚至向行人与车辆投掷石块。直至8月24日,香港商业电台著名播音员林彬因在节目中批评暴行,遭暴徒淋汽油焚烧致死,这一事件引发全港震动。新闻界陷入恐慌,而《明报》却逆势而上,接连刊发《烧不灭正义的声音》《敬悼林彬先生》等社评,在深切缅怀的同时,以激昂笔触痛斥暴行,并公开表态将联合同业维护香港和平,绝不妥协。金庸因此被列入暗杀名单,住所更收到炸弹威胁,被迫携家眷赴新加坡避难。期间《明报》编辑部多次遭遇围攻,数百名暴徒聚集在报社外企图纵火,幸得警方及时干预才得以化解危机。每每回顾这段历史,笔者总感慨若非为家人安全考虑,以金庸刚烈的性格或许会选择留守香港正面抗争。所幸在中英双方协调下,暴乱最终得以平息,相关责任人被依法处置,金庸安全返港后继续主持《明报》运营。

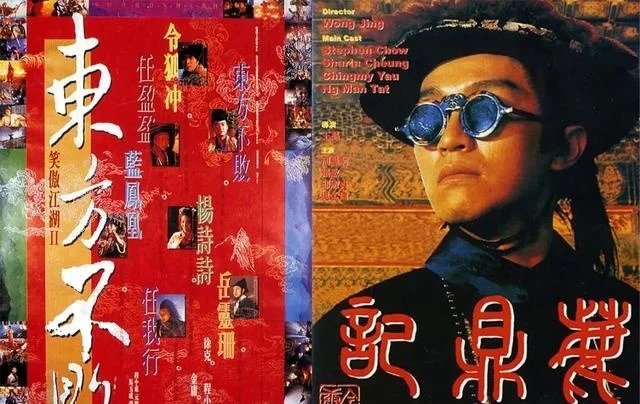

1989年,金庸曾于明报大厦办公室经历了一次令其内心久久不能释怀的事件。此后,其文章中频繁出现对特定历史运动的批判性表述,尤其揭示了以“爱国”为旗号引发社会动荡的复杂性。香港电影界如徐克、王晶等创作者,在后续作品中巧妙化用金庸小说的经典场景,例如徐克执导的《笑傲江湖之东方不败》与周星驰主演的《鹿鼎记》,其中不乏对权力与人性的深刻探讨,如“江山如此多娇”等台词,以及“反清复明实为利益之争”等隐喻性表达,折射出对历史命题的多元解读。

金庸的爱国情怀与对内地的认知,始终随着时代变迁而不断演变。在研制原子弹的议题上,他曾发表《要裤子不要核子》一文,抨击“一位负责首长”主张“即使人民全部无裤,也要拥有核子武器”的言论,认为这种将军事优先于民生的观念令人愤慨。文中提及的“首长”——陈毅元帅在得知后回应:“查先生‘不要核子’的表述存在片面性。我们欢迎所有批评与指正,不怕批评,只要言之有理,便虚心接受。”这种包容性与平等对话的态度,逐渐消解了金庸的偏见。因此,在1978年内地改革开放前,《明报》始终维持理性客观的立场,未出现明显的思想转向。彼时,“武侠小说作家”的身份在国际上更为人所知,而《明报》创办初期便深受金庸文风影响,以犀利笔触和敢言风格著称。其对时事的剖析常体现“别人不敢说的我说,别人不敢骂的我骂”的特色,坚持事实为本、立场中立。正因如此,那些在《明报》崛起的业内领袖与创作者,才能凭借这种勇气与担当脱颖而出。而将金庸称为“香江四大才子”,或许低估了他在文化领域的深远影响。1970年代,金庸已成为公认的杰出文化代表,其个人与《明报》共同获得广泛认可。随着1978年改革开放的推进,“睁眼看世界”成为国家发展的关键命题。在国家领导人的引领下,各行各业逐步恢复秩序,迈向新时代。这一过程金庸亦密切关注,其“家国”理念在与高层的互动中持续深化。若说1978年前的金庸对内地存有复杂情感,那么1978年后的他则开始以自身影响力助力国家发展,既在《明报》上盛赞内地的变革,也寄托着对祖国统一的期待。

金庸始终坚信国家终将走向光明,历经风雨后逐渐找到正确的发展方向。邓小平曾指示要"加强《明报》的团结工作"。1981年,海宁县法院撤销了1951年作出的第134号刑事判决书,为金庸父亲查枢卿正名。面对香港回归这一重大历史节点,金庸多次北上拜会邓小平,凭借自身影响力推动统一进程。返港后,他发表《北国初春有所思》一文,向香港市民阐述内地改革开放的形势,充分肯定国家政策。即便身兼英女皇荣誉勋章,他仍呼吁港人团结一心,支持祖国统一。金庸以"侠之大者,为国为民"的信念诠释了真正的家国情怀,正如李敖曾质疑其"伪善",但论迹不论心,他在促进国家统一事业上的表现足以证明其赤子之心。相较于那些"欲走不能,留则言爱国"的言论,金庸的选择彰显了君子风范——正如《鹿鼎记》中韦小宝面对龙壁时的感慨:"如今康熙在位,百姓有书可读,有饭可吃,难道不好吗?只要是个好皇帝,管他谁当皇帝。"

电影《鹿鼎记》落幕之际,韦小宝终将作出抉择。虽非出自原著,却深含金庸之感。在漫长岁月中,这位长者亲历无数历史风云,见过世面之广超乎想象,甚至曾直面生死考验。他始终认为,'国家'之于时代,不如以'人民'二字更显温度。正如当年风雨飘摇之时,他以惊世之笔写下胸中所想:浩荡乾坤何所归依?黎民百姓何其无辜?此生愿为襄阳城守。

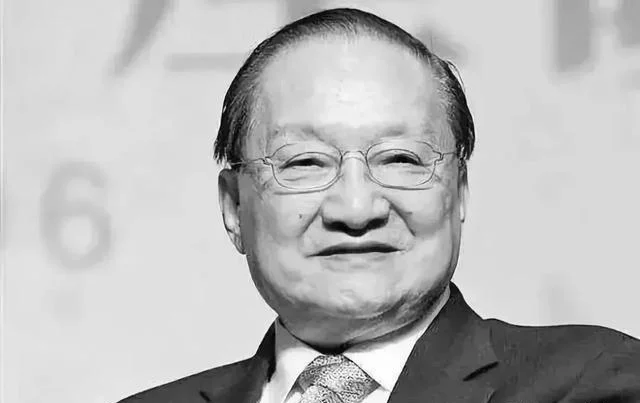

2018年10月30日,武侠宗师查良镛在香港逝世,享年94岁。这位出生于1924年的浙江海宁才子,于1948年迁居香港,毕生跨越文学、新闻、商界与政坛等多个领域,被世人尊称为当代武侠小说家、新闻学家、企业家及社会活动家。金庸离世之际,全网掀起悼念热潮,不少网友自发剪辑其武侠影视剧片段,令剧中人物均以"再见了!"作为临别之言,以此向这位华人文化界里程碑式人物致敬。他去世后,其经典著作仍持续激发影视创作灵感,无论港台还是内地,其作品都不断被改编为影视作品。《神雕侠侣》中,以命守城的郭靖曾对杨过言:"襄阳古往今来最了不起的人物,自然是诸葛亮。此去以西二十里的隆中,便是他当年耕田隐居的地方。诸葛亮治国安民的才略,我们粗人也懂不了。他曾说只知道'鞠躬尽瘁,死而后已',至於最后成功失败,他也看不透了。我与你郭伯母谈论襄阳守得住、守不住,谈到后来,也总只是'鞠躬尽瘁,死而后已'这八个字。"这不仅是中华儿女的侠义理想,更是金庸武侠世界的精神内核。

金庸笔下流露出的世事苍凉之感,映照着武侠精神在时代洪流中的传承与蜕变。每个时代都不乏执着于道义的践行者,他们以文字为剑,直面世间的荒诞与虚妄,正如当年的金庸所展现的勇气。纵使没有传说中的绝世武功,却依然有“侠义”以另一种姿态存在——用笔锋戳破欺诈,以言辞捍卫良知。金庸心中或许始终矗立着那座象征坚守的襄阳城,他离去后仍有同道中人延续这份守护,所护非城,而是人间正道。而金庸本人,仅以一笑回应众生:“人生终究是轰轰烈烈地闯荡一番,再悄然归于尘土。”

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -