资讯分类

刀郎的新歌,为什么要“生儿维特根斯坦” -

来源:爱看影院iktv8人气:510更新:2025-09-10 17:35:23

近日,沉寂十年的刀郎推出新作《罗刹海市》,引发广泛讨论。有朋友表示未能理解其中深意,遂要求解读。坦白而言,我对这首歌也存在困惑,甚至坦言并不特别喜爱——其采用东北二人转的靠山调,这种粗犷的曲风本就偏离我的审美偏好。歌词中频繁出现的"马户""又鸟"等意象,更似借古讽今的隐喻,但指桑骂槐的精髓在于故意模糊指涉对象,这种若即若离的表达恰恰让解读变得扑朔迷离。

令人费解的是,这样一首充满争议的作品却意外成为现象级话题。仔细品鉴后,发现其歌词暗含某种文学传统意味,与曹雪芹《好了歌》的讽世精神或日本江户时代的"狂歌"形成跨时空呼应。清代与江户时代皆处于人口膨胀、社会内卷压力剧增的背景下,当人们被现实压抑得喘不过气时,往往借言语发泄情绪。这种集体性的宣泄冲动,使"狂歌"式的粗俗与哲思并存的作品在特定时期流行开来。

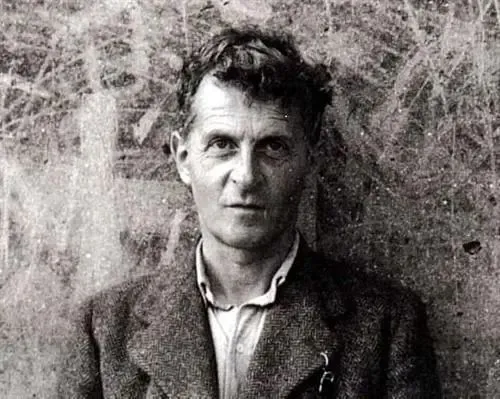

值得注意的是,歌词在铺陈诸多意象后,突然插入"生儿维特根斯坦"的哲学命题,这一转折颇具深意。作为我素来推崇的哲人,维特根斯坦的学术生涯始终在探索语言与现实的边界。既然刀郎新歌提及,便借这个契机为他撰写简要生平。这位20世纪最重要的哲学家之一,其思想影响力早已超越学术圈层,却在大众认知中逐渐模糊。这种认知落差异常令人感慨。

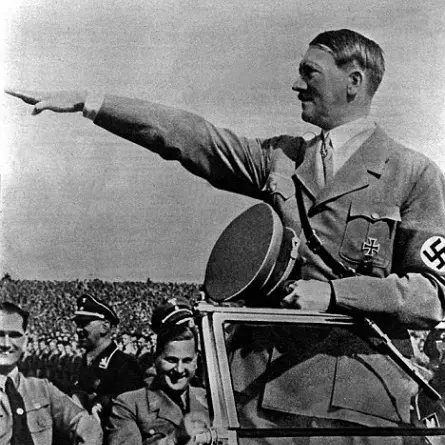

然而,他的一位中学同学却在人类历史上享有更高的声誉,这位人物名为阿道夫·希特勒。

事实上,在少年时期,希特勒与维特根斯坦曾是林茨某中学的同年级学生。数十年后,当这所学校的教师与校长回顾往事时,或许会感慨——谁能想到,我们这所不起眼的林茨中学,竟孕育出如此令世人瞩目的两位杰出人才?

尽管在合影时几乎贴在一起,但并无确凿证据显示希特勒与维特根斯坦在中学时期有过深入交往。然而两人毕业时获得的教师评语却出奇相似——均被评价为"天赋异禀,若肯专注可在该科目取得优异成绩,但存在明显偏科现象",并被贴上"性格孤傲、不合群"的标签。作为同为成绩长期处于级部下游的学生,他们在高考中都毫无悬念地落榜。但与希特勒出身奥匈边境小公务员家庭、对子女的唯一期待是考取公职进入体制内不同,维特根斯坦的家族背景显然更具"贵族气息"——其父卡尔·维特根斯坦是掌控全欧钢铁行业的工业巨头。因此,维特根斯坦在落榜后仍能随意选择求学路径,而希特勒却不得不在维也纳辗转挣扎。当维特根斯坦少爷在某本新书或与访客交谈后提出转学申请,其父总以"七分担忧、两分无奈、一分期待"的态度回应:"想上哪就上哪!"这种教育资源分配的荒诞程度,或许恰好印证了奥匈帝国教育体系的深层矛盾:表面平等的义务教育机制,竟让出身迥异的"王子与贫儿"成为同校同级;而实质的教育资源壁垒,却让"体制内"与"工业巨头之子"的前途产生天壤之别。

从历史人物的个人经历来看,某些极端思想的形成往往与早期创伤密不可分。以维特根斯坦家族为例,其作为德意志贵族的背景与犹太文化存在复杂关联,但需注意的是,逻辑学家维特根斯坦本人并非犹太人。至于纳粹元首与维特根斯坦的私人关系,历史记载中并无明确证据表明二者存在直接交集。不过,当某位历史人物在得知昔日同窗即将以"民族救世主"之名重返故土时,其选择离开奥地利前往英伦三岛,或可视为对政治立场的审慎考量。这种行为背后,或许正是基于对同窗真实意图的深刻认知,而非简单的个人恩怨。

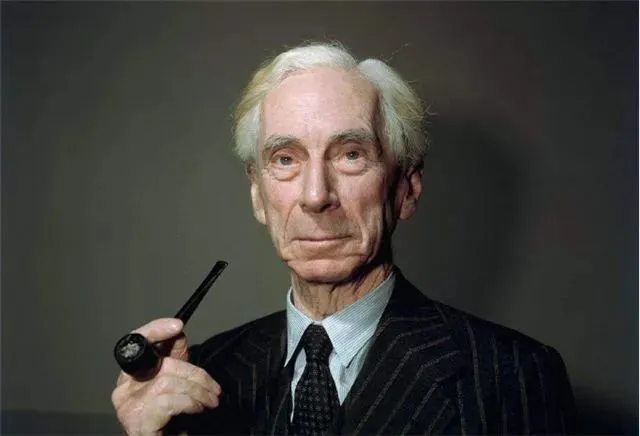

然而,当一战爆发时,维特根斯坦仍表现出强烈的爱国情怀。1914年夏天,随着斐迪南大公被刺事件引发的战争阴云,他当时正在剑桥研读哲学,闻知战事起始后便毫不犹豫地收拾行李返回祖国。其导师罗素曾试图劝阻,这位在哲学界享有盛誉的教授直言:「你何必抛下正在发展的哲学事业去参战呢?我早已预见你的学术天赋,未来定能在哲学领域大放异彩。若你愿意留下,我愿将毕生所学倾囊相授,让你成为我的学术继承人。」这段充满智慧与情感的对话,展现了罗素对学生的深切关怀,也折射出维特根斯坦投身时代的决绝。

然而,维特根斯坦并未采纳罗素的建议。有趣的是,罗素作为导师始终对维特根斯坦寄予厚望,而学生时期的维特根斯坦却对导师的学说持保留态度,常在著作中对导师的观点进行批判性分析。这种以批判为论述方式的学术风格,逐渐演变为他哲学思想的重要特征。试问当代研究者,是否有人敢效仿这种直率的学术态度?

与狂热鼓吹纳尔瓦战役的希特勒相似,青年时期的维特根斯坦也主动投身于一战。据说他在奥军中的表现毫不逊色于同届德军战友的战勇。然而当时欧洲列强间存在微妙的实力评价体系:德国兵力被认为优于法国,法国又胜过意大利,而意大利则远超奥地利。作为实力序列末位的奥匈帝国士兵,维特根斯坦最终成为意大利战俘——这在一定程度上印证了战斗力排名。

但维特根斯坦似乎并未对此事过于在意。自从青年时期历经多次探索后最终确立哲学研究方向,他的生活态度变得愈发通透。在条件相对优越的意大利战俘营中,他得以完成第一部哲学专著《逻辑哲学论》。战俘营的环境反而为他提供了专注思考的契机——这一点,或许也令后来在集中营中撰写《我的奋斗》的希特勒有所共鸣。

在完成《逻辑哲学论》后,维特根斯坦做出了一个出人意料的决定——他主动放弃家族遗留的财富,将遗产分配给同样富有的兄弟姐妹,随后独自前往奥地利南部山区担任教职。这一选择背后或许暗含深意,他可能认为自己已参透哲学本质,正如禅宗所谓“顿悟”,遂带着这份认知回归乡土,试图以哲学启蒙当地孩童。然而现实却令他大失所望,出身贵族的他与粗粝的乡野民众存在认知鸿沟,谈论逻辑学时常被误解为晦涩玄谈。村民们对这位不速之客的评价近乎戏谑:“哪来的这么个不着调的怪胎?”

传播学的悖论在于,理论的精妙与否并不决定其传播效力。真正能触动大众的,是能否将晦涩概念转化为通俗语言,直击人们的现实困境与心理期待。在现实社会中,人们更关注的是利益关联而非逻辑对错,这恰好解释了为何出身名门的维特根斯坦与底层崛起的希特勒在传播影响力上存在天壤之别。前者在失去家族财富后经历多次职业转换,甚至从事建筑行业,其设计作品的水准却令人质疑——据说这些图纸的委托人竟是他的姐姐,而这份工作本身更像是为了防止他因长期精神空虚而陷入精神危机的无奈之举。

世人公认,维特根斯坦中学时期的教师评语精准揭示了他的特质——思维锐利却固执己见。随着纳粹势力逐渐侵蚀奥地利,这位曾被希特勒视为"老同学"的哲学家,在凯恩斯等人的协助下选择离开故土,移居英国剑桥展开学术生涯。罗素作为其导师,尽管曾因这位学生桀骜不驯的性格感到困扰,却在博士答辩时欣然签署同意书。1939年,当希特勒率军突破德波边境,引爆欧洲战火之际,维特根斯坦已正式成为圣三一学院哲学教授,最终以哲学家身份在剑桥度过余生。

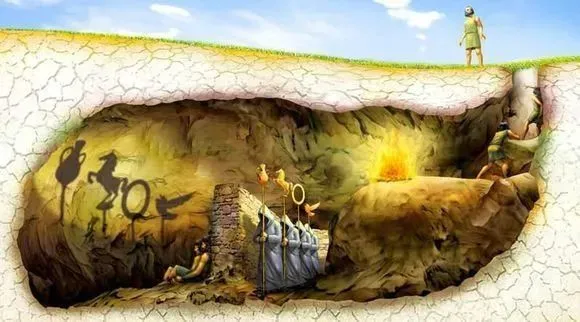

聊至此处,我意识到尚未深入探讨维特根斯坦一生致力于研究的哲学核心问题。他提出的"可说与不可说"理论,以"凡是可说的,都能说清楚;对于不可言说的,则应保持沉默"这一著名论断,为哲学界持续两千年的根本命题提供了全新的解答路径。自柏拉图通过"洞穴之喻"揭示表象与真实之间的认知鸿溝后,西方哲学始终在追问:人类应当如何突破现象世界的局限,准确把握本质的真实?维特根斯坦的理论在此基础上,提出了关于语言边界与哲学界限的深刻洞见。

这一问题长期困扰着历代思想家,他们致力于通过实证性的实验与经验探索自然规律,逐步接近真理的“自然哲学”最终演变为自然科学。而坚持深入探讨“形而上(metaphysics,也即‘前物理学’)”的哲学流派,则在哲学领域内持续深耕,形成了现代哲学家的学科定位。自亚里士多德、黑格尔直至尼采与叔本华,哲学的演进历程始终笼罩着一种停滞不前的氛围,哲学家们在阐述所领悟的哲学真理时,常常感到语言表达的局限,难以完整呈现思想内涵。

维特根斯坦被认为是首个深入探讨语言与世界真相关系的思想家。他提出,语言在试图呈现事实的同时,实际上也在构建认知的边界。例如,面对一杯未知滋味的饮料,即使我通过品尝后描述其为"甜",这一词汇不仅传递了味觉特征,更以抽象概念遮蔽了具体的感官体验。当进一步说明是"苏打水加糖的口感"时,新的隐喻又可能引发接受者的误读——他们或许会联想到其他饮品,而忽略了原始描述的精确性。这种语言表达的层级性导致信息在传递过程中不断产生认知偏差,最终可能使接受者偏离原意。因此,真正的理解或许不在于冗长的解释,而在于直接的体验:当对方亲自品尝后,才能在瞬间领悟这正是可口可乐的滋味。

维特根斯坦提出:语言的界限即是思想的界限。他指出,人类所有思维活动都依托语言展开,而世界的本质意义却无法被语言完整传达,唯有通过直观感受与生活体验才能被个体领悟。因此,他认为真正的哲学不应止步于理论构建,而应成为一种实践方式——通过语言所能清晰表达的内容,引导人们进行具体的生活实践,并在实践过程中自行体悟超越语言的哲学真理。这种思想使他的著作呈现出独特的可读性,其论述如生活指南般简洁明了,读者若遇晦涩段落,只需关注破折号前的核心表述即可。正如他所主张的,语言只能作为理解的提示,世界的真相与人生的根本意义,终究存在于语言之外,需个体亲身经历方能把握。哲学的解释越深入,反而可能越模糊其本质。

这种对语言本质的探讨是否与我国古代道家提出的“道可道,非常道”或禅宗所强调的“教外别传,不立文字,直指人心,见性成佛”存在相似性?答案是肯定的。维特根斯坦的哲学思想确实与东方智慧有着深刻的共鸣,但更值得关注的是,他挑战了西方哲学自古希腊以来根深蒂固的认知模式——过度依赖语言符号追寻真理,沉溺于宏大叙事的构建。可以说,维特根斯坦的批判立场与希特勒的纳粹主义形成了鲜明对照:后者通过将负面特质符号化为“犹太人”等概念,将复杂的社会矛盾简化为语言标签;同时虚构出一个乌托邦式的终极目标,宣称唯有消灭这些“异族”才能实现所谓纯正的日耳曼文明。这种对语言的工具化运用与对终极真理的执念,最终导致社会陷入认知扭曲与极端狂热,正如纳粹所鼓吹的“没有犹太人(斯拉夫人/英美法包围网)的日子,才是好日子”这般充满悖论的宣言。

在经济危机引发的社会焦虑背景下,希特勒善于利用简单直接的语言和概念构建具有强烈感染力的叙事,这种策略确实有效地吸引了当时德国大众的关注。然而正如哲学家维特根斯坦所指出的,被过度修辞强化的叙事往往掩盖了更深层的现实。因为真正的真相并非存在于言辞之中,而是在生活的具体实践中。当我们真正接触一个犹太人群体成员时,即便他存在人性的弱点,但这些都无法与纳粹意识形态中被语言极端化的人间恶魔形象相提并论。恰恰是那些沉迷于宏大叙事、忽视现实复杂性的追随者,才构成了历史上最具破坏性的力量。

维特根斯坦批判所有试图在语言体系框架内界定终极真理的尝试,他提出"活在当下"作为核心命题——"真正的永恒,属于能活在当下的人。"这里的"活在当下"并非指沉溺于现实的琐碎与无奈,而是倡导突破语言建构的永恒叙事,直面当下的生活实践,以朴素的认知方式体悟世界本相。他主张哲学的本质是清除语言迷雾,还原事实本身,强调哲学应是生活实践而非理论建构。因此,哲学家应保持对无法言说之物的沉默,将表达空间留给音乐、诗歌、艺术与历史,让每个人在静默中自行领悟真理的真谛。简化而言,这正是现代人常说的三句话:说不清楚,懂的都懂,自己悟去吧!

维特根斯坦更进一步指出,语言不过是思想的外衣,我们不能仅凭表层词汇推断内在的精神实质。他特别推崇音乐,认为无论是高贵典雅的词句还是通俗直白的表达,本质上都是语言游戏的形态。这种对语言本质的洞察,恰与刀郎的音乐创作形成呼应——作为一首充满情绪张力的作品,它以质朴的歌词传递深层哲思,其内涵需要听众在聆听中自行体悟,因人而异。

维特根斯坦于1951年离世,临终遗言是"告诉他们,我已经有了非常精彩的一生。"这句充满神秘色彩的告白,令人不禁追问"他们"指代的究竟是谁,以及是什么让他获得"精彩"的人生体验。在那个充满动荡与变革的时代,欧洲正经历着思想的迷茫与精神的狂潮,无数人被抽象概念与语言迷宫所困。维特根斯坦的人生轨迹如同其哲学思想般跌宕起伏,却展现出一种独特的超然态度,这种矛盾的统一性或许正是他留给后世最深刻的启示。

当世界陷入冰冷的寒冬,永恒的幻象被打破,所有语言构筑的意义之网、概念承诺的存在之光,终在虚无中崩解。这般彻底的废墟与崩坏,令茨威格在精神崩塌的深渊中选择终结生命。而维特根斯坦,尽管曾经历思想迷途与狂热燃烧,承受过命运的重击与时代的困顿,却在漫长的跋涉后抵达了澄明之境——他以哲学作为锚点,找到了让灵魂安顿于当下的智慧,从而在精神废墟上重建了永恒的可能。

若请一位佛教高憎点评维特根斯坦,或许会称其为拥有'慧根'的哲人——噫!钱塘江潮信涌来,此刻方悟'我是我'的真谛。所谓'生儿维特根斯坦',实则无需等待血脉传承:每当迷茫、狂热或乱纪元笼罩心扉,我们更应主动研读这位思想家,从他的话语中汲取智慧。'对可言说者言说,对不可言说者保持沉默'的箴言,恰似一剂清醒良药,提醒我们在纷扰世相中静心聆听音乐,涤荡被过度语言侵蚀的思绪。唯有不被浮华语词所惑,方能以清明之眼审视人生,在混乱中寻得智慧的秩序。维特根斯坦的哲学,实为穿越时代迷雾的'易筋经',愿这思想之光照亮你我前行的道路,不论未来将经历何种迷茫与坎坷。

哲学的终极使命在于消解误解,而非构建新知。

最新资讯

- • 史上最赔钱电影?这部延续近半个世纪的系列,走到了生命尽头 -

- • 热热热!头部大片都还没上,暑期档票房已过70亿元大关 -

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -