资讯分类

这个自杀的华语顶流,又被扒了 -

来源:爱看影院iktv8人气:977更新:2025-09-14 15:42:33

众多经典影片的幕后故事往往比银幕呈现更引人入胜。以《滚滚红尘》为例,这部被镌刻在香港电影史册的文艺佳作,其真正引发热议的并非剧情本身,而是与之交织的多重创作隐喻。影片虽以张爱玲与胡兰成的情感为蓝本,却暗含三毛与荷西的文学映射,最终在林青霞与秦汉的银幕演绎中,完成了对时代情感的跨时空诠释。

1990年,该影片以12项提名、8项获奖的辉煌战绩,创下金马奖历史上提名数量与获奖数量双冠纪录。林青霞凭借此片首次斩获金马影后桂冠,而另一位银幕女神张曼玉则摘得最佳女配角奖项。颁奖典礼现场掌声雷动,全剧组成员情绪高涨,所有荣誉的获得者都在台上将致谢词指向同一个人——才华横溢的编剧三毛。

然而,台下的三毛面色略显晦暗。当导演、演员以及摄影、美术、造型等幕后团队成员依次斩获奖项时,唯有她未能捧得荣誉。林青霞回忆道,三毛曾强颜欢笑地维持着表面的从容,却在当晚独自陷入沉思,最终以醉意沉沉的姿态结束了那个夜晚。

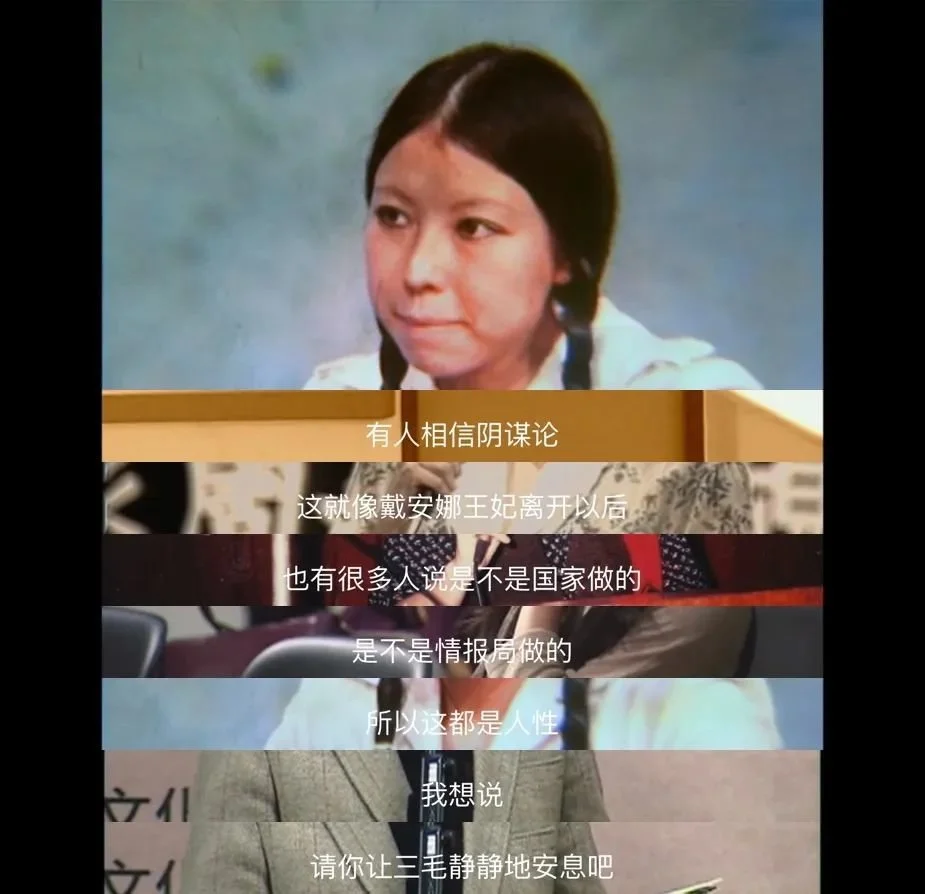

颁奖典礼结束不到一个月,三毛离世的噩耗便传来。由于生前未留下任何遗言,关于其死因的猜测层出不穷。有观点认为此次落选可能是压垮她的最后一根稻草,但该说法迅速遭到广泛质疑,最终被更复杂的谜团所取代。

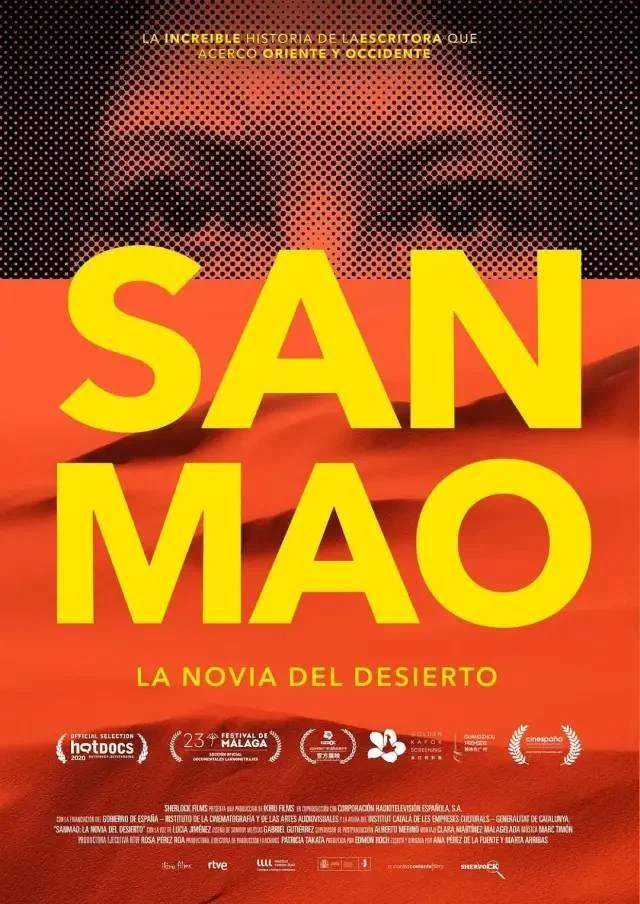

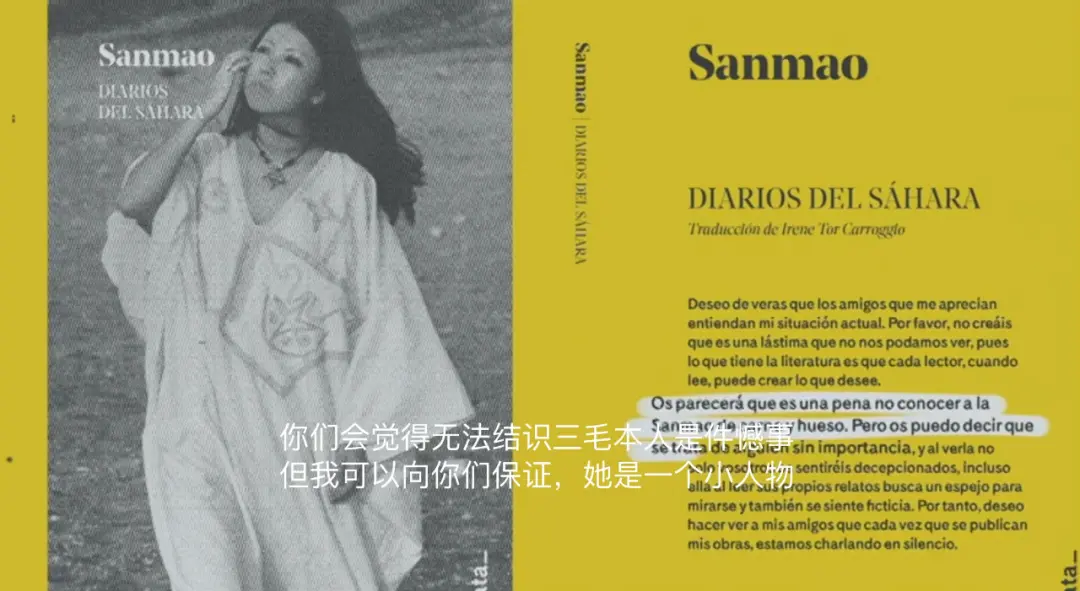

今日恰逢三毛诞辰80周年纪念日,这位以《撒哈拉的故事》闻名于世的作家,其传奇人生始终牵动着无数读者的心弦。西班牙导演以独特的视角切入,立足于三毛曾漂泊的异乡——西班牙,从西方文化语境与「婆家人」的立场出发,重新解构了三毛的过往经历。这部名为《三毛:沙漠新娘》(Sanmao: La novia del desierto)的纪录片,不仅斩获「西班牙奥斯卡」戈雅奖七项提名,更在光影中呈现出三毛鲜为人知的另一面,为观众揭开这位游子在异国生活时的情感纠葛与文化碰撞。

在华人文化圈中,将三毛视为「开创性偶像」毫不为过。在互联网尚未普及的时代,她的影响力与当代顶流齐平,经历被追捧、被模仿、被粉丝创作同人情缘、被误解甚至被谣传的种种现象,成为一代人心中难以磨灭的青春印记。自首次以「伪美食博主」「真情感博主」身份亮相,便引发舆论热潮。1974年,31岁的三毛凭借《中国饭店》一文在中国台湾《联合报》副刊发表,讲述她在撒哈拉沙漠中用蚂蚁上树、笋片炒冬瓜等中式料理融化西班牙潜水员荷西的胃。这段跨文化婚恋中产生的矛盾与趣事被描绘得生动鲜活,让无数读者在文字间感受到异域风情与人文温度。

其文字风格兼具细腻观察与短小精悍的特质,幽默笔调与荷西的高频出现形成独特魅力。随着关注度攀升,报刊杂志相继为她开辟专栏,推动了「三毛与荷西」这对跨国情侣的CP文化热潮。读者群体逐渐固化,掀起持续数十年的「三毛热」。80年代内地电影《疯狂的代价》中,连小学生都在为三毛与大胡子的浪漫情愫痴迷。而《撒哈拉的故事》系列作品更成为畅销经典,阅读她的文字成为一种文化时尚。

书中关于自由精神、爱情本质与婚姻观念的思考,持续引发社会讨论。直至90年代,台湾电影《刻在你心底的名字》中,三毛的文学作品与金句成为青年群体表达情感认同的重要符号。其自白式散文如同真实生活记录,配合精美摄影,创造出沉浸式阅读体验。许多读者不再满足于文字本身,开始模仿她的表达方式、着装品味及生活理念,形成独特的文化追随现象。

荷西的离世成为三毛生命中的重大创伤,却意外让这对跨国情侣的爱情故事更具戏剧张力。三毛与荷西的形象,由此定格为无数人心中的理想爱情模板。2018年,导演张杨因婚外情传闻被质疑时,一位年轻女子自称「三毛转世」,试图以这种文学崇拜来证明其与张杨的真爱。尽管荷西离世后三毛返回台湾计划结束漂泊生活,却仍被《联合报》资助前往中南美洲旅行,由此创作出《万水千山走遍》等作品。

回台后,三毛的演讲与授课活动场场爆满,其影响力已超越单纯作家范畴,成为跨领域文化现象。讲座场面堪比巨星演唱会,连70岁高龄的父亲都曾偷偷购票参与。这种文化现象逐渐蔓延至各行业,催生出大量以三毛为主题的歌曲、广播剧及影视作品。最终,她的影响力甚至影响到现实生活,导致出行时常遭遇粉丝围追堵截。

与此同时,大量读者寄来的信件和请求合影、签名的邀约蜂拥而至,令她难以应付。

1991年,三毛以年仅48岁的年龄离世,其充满传奇色彩的人生历程也因此更加引人注目。她逝世后引发了全球范围内的广泛关注,各类传记作品纷纷问世。然而,文化界也曾担忧年轻女性可能因效仿她的生活选择而产生极端行为,部分舆论甚至对她的离世表达出批评态度。尽管如此,三毛所代表的自由精神与浪漫情怀始终深受读者喜爱,她的作品与思想至今仍被广泛传颂。近年来,关于刘晓庆担任监制与主演的传记电影《流浪的三毛》又因版权争议引发热议。颇为耐人寻味的是,这位在华人世界拥有大量拥趸的传奇人物,在西方语境中却鲜为人知。即便是与她有着深厚渊源的西班牙,其作品的译本也仅在近几年才问世,而该译本的宣传页上竟写着——「我可以向你们保证,她是一个小人物。」

该电影导演在筹备拍摄之初,对三毛一无所知。直至偶然了解到三毛在中国拥有极高知名度后,才萌生拍摄其传记的念头,旨在向西方观众介绍这位作家。她并未依赖现有资料,而是基于三毛的作品,亲自走访其在西班牙生活过的多个地点,并与曾交往的朋友交流。通过深入挖掘,她发现三毛的形象与大众认知存在显著差异。

世人常将她视为勇敢且独立的灵魂,认为她在异国他乡书写着浪漫传奇。然而,现实却截然不同。彼时的撒哈拉正处于战乱动荡之中,贫困状况令人揪心。她在作品中曾直言,所居屋舍破败不堪,连基本生活物资都难以维系。医疗体系的落后更是雪上加霜,她曾提及用指甲油临时修补牙齿的窘境。多年后,她向挚友坦言,当年因妇科疾病无处求医,且无力承担回国机票费用,久拖未治终至不孕。三毛远赴异国并非单纯追求自由,更深层动因在于难以融入国内生活,对未来充满迷茫。年少时因体罚留下心理阴影,对学业产生抗拒。家人辗转托人助其赴西班牙求学,既为摆脱困境亦可游历散心。随后一段无疾而终的感情经历,促使她最终选择穿越撒哈拉沙漠,开启全新的人生篇章。

在公众认知中,三毛与荷西常被视为命中注定的灵魂伴侣,荷西也被誉为她的「永远的未亡人」。然而,三毛在作品中曾坦言,自己并未真正深爱过荷西。起初这段关系源于对亲密情感的渴望,随着时间推移,才在日常生活的琐碎中滋生出依恋。这种情感模式与现代语境中的「先婚后爱」颇为相似。彼时荷西承担起养家责任,三毛则在家庭事务中投入大量精力,书中亦提及她对婆婆琐碎事务的抱怨,折射出角色分工背后的生活压力。

三毛的恋爱历程充满波折,她的感情生活颇具传奇色彩,似乎总与命运的戏剧性紧密相连。年少时便对爱情充满憧憬,却也曾遭遇情感上的挫折。在与荷西步入婚姻之前,她曾有过另一段未果的恋情,然而未婚夫却在婚礼前夕突然离世。

三毛在情感经历中常伴随着深刻的痛苦,每次失恋后都曾试图结束生命,深陷抑郁深渊。她对人际关系抱有极高的珍视度,往往全情投入,情感深厚。在经历荷西离世的沉重打击后,她仍努力尝试重新开启人生篇章,曾与王洛宾发展出跨年龄的恋情,并一度答应与另一位人士步入婚姻。令人动容的是,她临终前留下的最后一段录音,竟是献给当时心灵相通的灵魂伴侣眭澔平。

三毛的离世被赋予过多神秘色彩,其死因始终存在诸多猜测。除心理疾病等常见解释外,部分观点认为她因电影《滚滚红尘》的拍摄投入过多,金马奖失利成为精神转折点。更有传言称她遭他人谋害,因其生前曾透露计划前往西安见贾平凹。然而,曾与她密切接触的人士表示,她的死亡在许多人看来似乎早有预兆。其父曾坦言长期预感有此一天,家属透露那几年三毛精神状态持续低迷,曾患有某种疾病却向朋友隐瞒真实病情,声称是癌症。她经历幻觉与精神恍惚,多次表达对"另一个世界"的向往。为寻求解脱,她不仅深入研究基督教、道教与佛教,还坚持用气功治疗。更曾尝试通过巫术与通灵术与丈夫荷西沟通。熟悉三毛的朋友指出,她自幼便对未知世界充满探索欲望,这种特质在生命最后阶段愈发明显。因此,许多人相信她可能真正触及了超越现实的维度。林青霞曾透露,三毛去世后她曾接到过对方的来电,并在深夜目睹其身影。对于三毛的离世,他们更倾向于认为,这位永远对世界保持好奇、却也习惯自我伤害的女子,或许只是在某个意外的瞬间,将探索的执念发挥到了极致。

围绕三毛生平的诸多传闻与事实,早已演绎了一场「造神与毁神」的戏剧。从一位聪慧而富有艺术天赋的平凡女子,到充满传奇色彩的文化象征,其个人经历、时代背景与社会舆论的交织,无疑与当代社会呈现出某种隐秘的映射关系。除了天赋异禀,三毛的出身亦为其人生轨迹埋下伏笔。她诞生于一个学识渊博的世家,自幼享有优渥的物质条件。三岁那年,父亲为避战乱将她送往台湾,这段经历不仅塑造了她安稳的童年,更在潜移默化中影响了其后半生的精神世界。

她自幼便因遭受教师体罚与言语侮辱而产生厌学情绪,自此不再踏足校园。为尊重其意愿,家人选择聘请家庭教师,引导她依据个人兴趣研习绘画与文学。正因如此,她早年便与白先勇、陈若曦等台湾文坛知名人士建立了深厚联系。

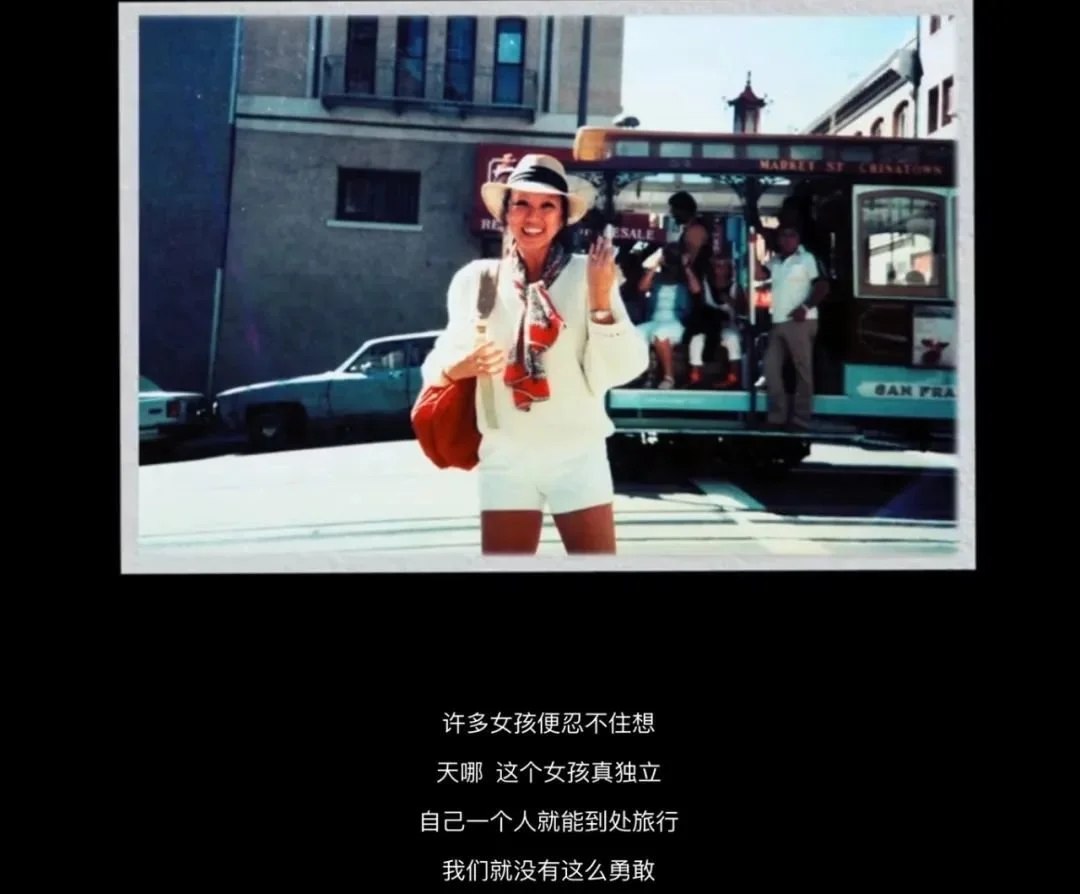

20世纪60年代,台湾正处于戒严状态的社会环境,普通民众受限于政策不得出境。然而三毛的父母以非凡的胆识突破限制,将她送往西班牙接受教育。她在异域的见闻记录不仅满足了人们对外部世界的好奇与想象,更在当时台湾女性普遍面临传统束缚、早婚早育的社会背景下,展现出独特的生命姿态。三毛独自踏上撒哈拉的旅程,以超乎寻常的勇气打破世俗桎梏,成为许多女性心中追求独立与自我实现的精神象征。

20世纪80年代,随着中国内地开启改革开放进程,三毛所代表的自由精神与那个时代的价值转型形成共振。进入90年代后,两岸三地文化交流日益频繁,经济快速发展背景下,人们对精神文化与情感表达的追求进一步升级,从而在更广阔的范围内掀起了新一轮的三毛文化热潮。此后,三毛积极融入流行文化领域,涉足电台节目制作、流行歌曲创作以及电影《滚滚红尘》的编剧工作。与众多时代偶像相似,三毛的形象本质上是由民间自发形成的文化符号,其走红既源于个人特质与时代需求的契合,也离不开特定历史机遇的推动。

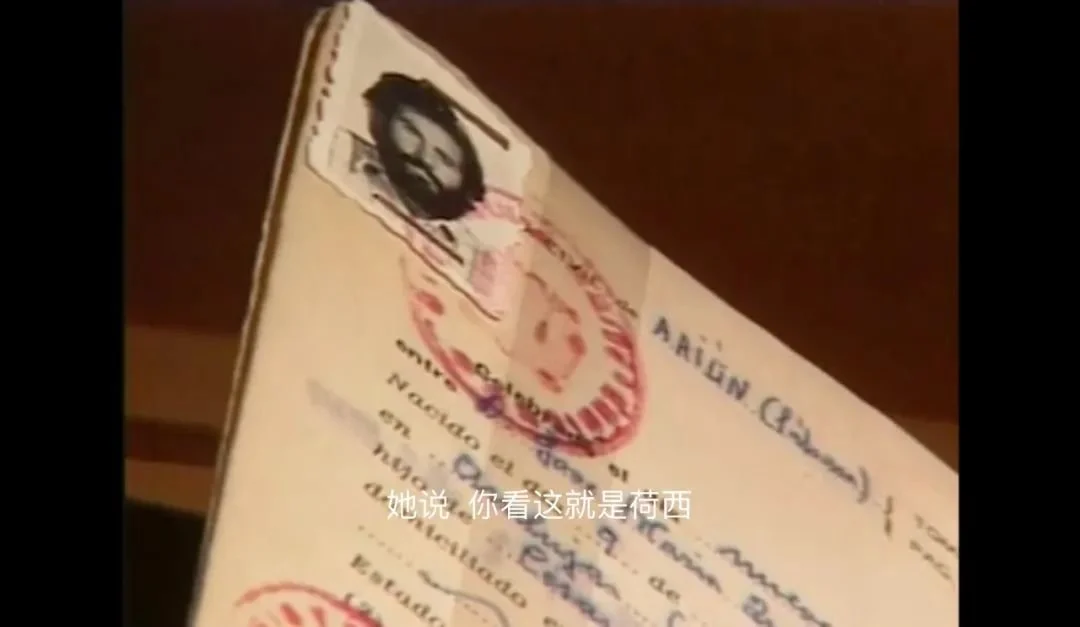

三毛的成名之路与当代明星颇为相似,当她的影响力达到顶峰时,也难免引发多方质疑与争议。部分人质疑她为追求大众认可而刻意塑造形象、编造故事,更有甚者流传出令人震惊的传言,声称荷西并非真实存在,或对其生死存疑。导演严浩初次见面时,正逢三毛陷入重重猜疑之中,她尚未开口便主动递出荷西的护照,试图以确凿证据消除误解。

三毛在生命后期愈发感受到盛名带来的沉重枷锁。她多次向亲友倾诉内心逐渐加剧的束缚感,坦言外界过多的期待与无处不在的关注已令她喘不过气。媒体的持续追问、公众的过度审视以及无端的质疑与攻击,如同无形的牢笼将她困住,这种压抑使她的精神状态日益沉重,甚至萌生了告别文学创作的念头。

三毛离世后,未曾留下任何文字。这或许是一种沉默的反抗,却也为世人留下了无限遐想的余地与文化消费的可能。三十二载光阴流转,曾经的争议已被追思所取代。人们在记忆的重构中,将她再度奉为精神殿堂的象征。自由与浪漫的意象在她身上凝结成永恒的文化符号,无数朝圣者循着她足迹的轨迹而来,于她留下的痕迹中寄托自身的理想。

回望过去,三毛的珍贵之处恰映照出那个时代的纯真。如今信息高速连接,人人皆可化身旅行博主,浮华世相却再难重现昔日的纯粹。三毛毕生渴望化身拾荒者,对人际羁绊始终保有热忱,屡次沉溺于情感的深潭。这些追求与当代青年的价值取向渐行渐远。艺术、冒险与爱情的分量早已消减,唯独舆论场上对偶像的塑造与解构仍层出不穷。

本文到此结束。

最新资讯

- • 《灼灼韶华》褚韶华净身出户!原来,这才是夏初一生未婚d的原因 -

- • 她这黑历史被曝光,该退圈了 -

- • 《信天翁号的最后航程》讲述关于“梅塞施密特”Me-262 的故事 -

- • 9月14日追剧日历,5部电视剧更新,年代剧《足迹》今日点映收官 -

- • 大S古早偶像剧《泡沫之夏》:男主花500万学费送男二出国留学 -

- • 《赴山海》开播即爆,剧情欢乐值非常高,成毅打戏依然是王者 -

- • 武侠剧中江湖人争夺的六大宝物,两令一刀三秘籍 -

- • 尼尔希望《最后的生还者》第三季能像第一季一样 -

- • 2025下半年这10部剧必追! -

- • 眉毛飞上天,下巴戳胸脯,《灼灼韶华》这个戏混子演技真可怕 -

- • 《赴山海》10集过后,最大精髓是什么?探讨道义与利益的关系 -

- • 漫威动画新剧《漫威丧尸》9 月 24 日全 4 集上线 Disney -

- • 迪巧携手《是女儿是妈妈》,陪伴女性成长的每一个阶段 -

- • 《中国车手周冠宇》定档4月19日 中国第一位F1车手周冠宇驰骋赛场极限突围 -

- • 《2024中国诗词大会》:以“诗”为镜,展文学多彩 -

- • 电视剧《追风者》定档3月21日 王一博李沁乱世携手并肩前行 -

- • 「史上最淫荡国产剧」,已经整整15年 -

- • 《白日之下》点映开启曝新海报 弱势群体遭虐待 -

- • 邵艺辉新作《好东西》开机 新视角续写女性故事 -

- • 李九霄:“刀子”诠释了舍生取义的民族气节 -