资讯分类

《魂断威尼斯》怎样让15岁的他被誉为“世界第一美少年” -

来源:爱看影院iktv8人气:439更新:2025-09-16 08:21:00

在威尼斯迷雾笼罩的街巷中,德国作家古斯塔夫·阿申巴赫徘徊于瘟疫与虚妄的阴影之下。他执着地追寻着那位美少年的身影,即便死神已悄然逼近,仍不愿放下凝视。最终,当少年的背影消失在海边的晨光里,这位被欲望与执念牵引的文人,悄然陨落在异乡的暮色中。

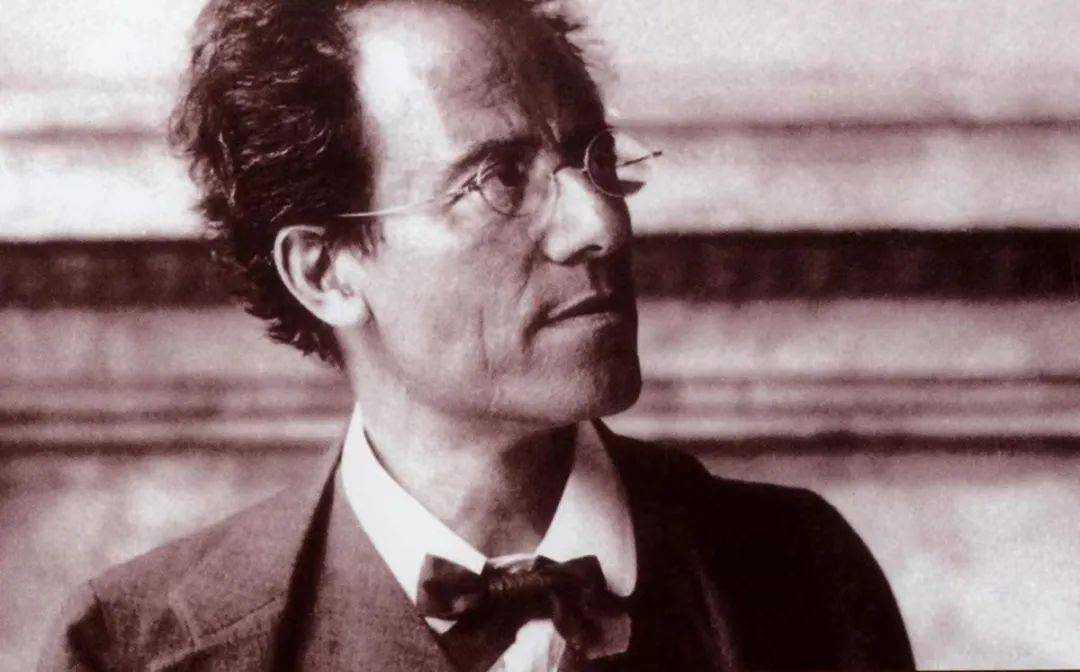

该场景源自德国作家托马斯·曼于1911年创作的中篇小说《魂断威尼斯》。值得注意的是,小说完成之际,奥地利作曲家古斯塔夫·马勒也在同年5月逝世,两位艺术巨匠的生平轨迹在此形成历史的重叠。

托马斯·曼曾指出,古斯塔夫·马勒的音乐中蕴含着深刻的同性恋情感表达。这位与马勒同名的作家同样在五十多岁英年早逝,其艺术成就与马勒相映成辉。值得注意的是,马勒与年轻19岁的妻子缔结婚姻,同时早年经历女儿离世的哀痛。尽管托马斯·曼盛赞马勒体现了"我们时代最严肃最神圣的艺术意志",但关于马勒的性取向判断,仍需基于客观史实而非个人解读。在马勒逝世当月,托马斯·曼与家人正在意大利旅行,获知噩耗后立即前往威尼斯,期间邂逅的波兰贵族少年乌拉基斯拉夫·莫伊斯(昵称塔齐奥)成为其日后创作《死于威尼斯》的灵感源泉。

1971年,意大利导演卢基诺·维斯康蒂将托马斯·曼的原著小说改编为电影作品,将主人公的职业从小说家转变为作曲家,并在影片中采用奥地利作曲家马勒的第五交响曲作为配乐。

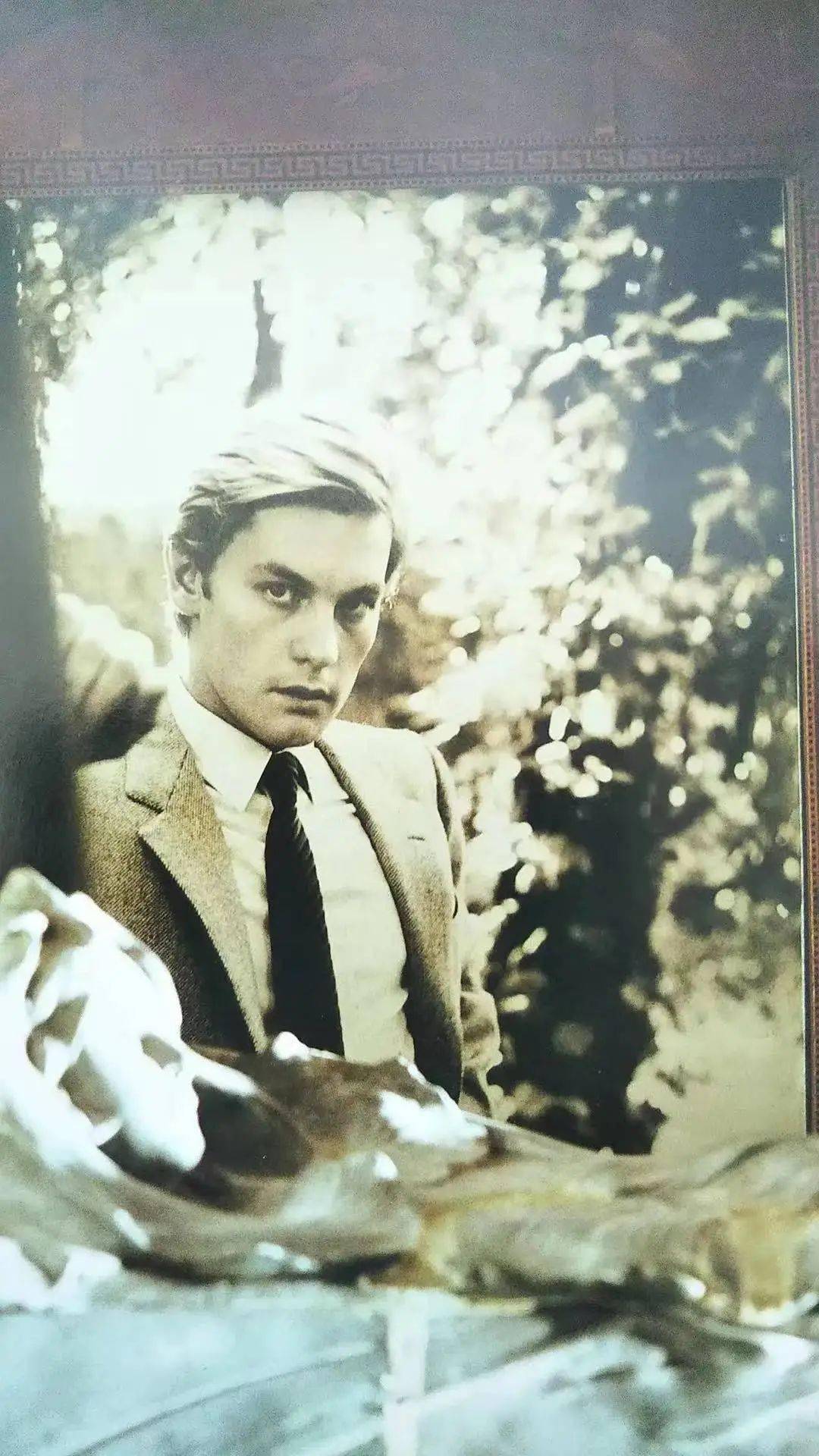

维斯康蒂镜头下的美少年角色仿佛拥有小说般细腻的情感刻画,他们俊美而忧郁的气质在光影中流转,令人不禁联想到文学作品中那些鲜活的主人公。

导演维斯康蒂展现出复杂而多面的身份特质:作为意大利新现实主义运动的奠基人之一,他始终坚持共产主义信仰,并因支持游击队活动于1944年遭纳粹特务逮捕;同时,他亦拥有公爵的贵族头衔。暮年时期,他多次表达对一战前欧洲艺术成就的推崇,称那个时代创造了"最伟大的美学成果",而当代世界则"平淡无奇且缺乏美感"。其创作生涯呈现出清晰的分野,前期以新现实主义风格著称,后期转向唯美主义的古典美学表达。尽管他本人从未公开承认同性恋身份,但其演员阿兰·德龙在传记中提及,两人之间存在类似柏拉图式的精神羁绊。

维斯康蒂最为世人熟知的同性伴侣之一是与其共度12载春秋的赫尔·姆特贝格。这位1944年出生于奥地利萨尔茨堡的演员,早年经历坎坷,1964年在参演电影《北斗七星》期间邂逅了维斯康蒂。导演被贝格身上所展现出的"狂野、激情与堕落"特质深深吸引,立志将其塑造为如同阿兰·德龙般璀璨的影坛新星。此后,贝格陆续出演了《该诅咒的人》《内地家族》《路德维希》等维斯康蒂经典作品。当1976年这位大师离世后,贝格一度萌生轻生念头,十年后出版自传《我》,将二人关系定义为"婚姻"。

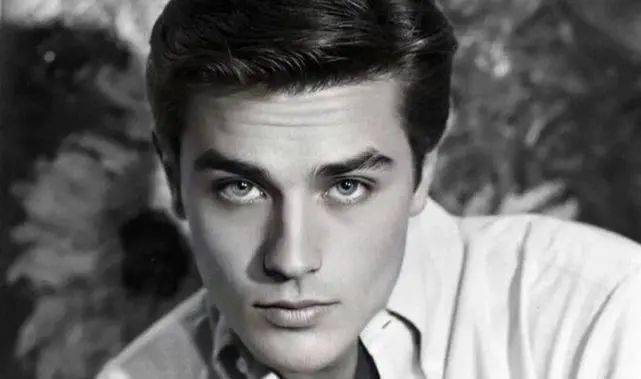

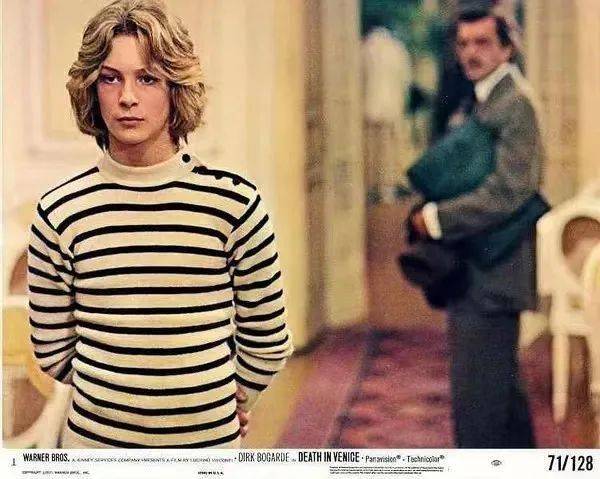

然而,贝格并未参与该片的演出。1970年时他年仅26岁,与原著中14岁少年的形象存在年龄差距。影片男主角由维斯康蒂历经曲折寻得的伯恩·安德森担任,导演与团队一致认为他具备令人联想到死亡的美感特质。值得注意的是,小说中阿申巴赫在启程前往威尼斯前便已目睹一位神秘人物,而电影则将这一情节提前至开场十分钟,通过漆黑的船只、滚滚浓烟与浓雾笼罩的航道交织出阴郁氛围,缓缓驶向威尼斯。随后转乘黑色贡多拉前往丽都时,遭遇船夫索贿的惊险时刻,命运在他人手中摇摆的紧张感与航行于冥河般的水道形成隐喻,处处透露着死亡意象。

踏上陆地,眼前豁然开朗,呈现出截然不同的景致。在衣香鬓影的簇拥下,他意外邂逅了那位风姿绰约的俊美少年。

他终日萦绕于塔奇奥的思绪,如同幽灵般撕扯着那套自诩为理性铠甲的自我。当逃离的冲动骤然袭来时,理智却在胸腔里发出碎裂的脆响,仿佛玻璃般脆弱——然而命运的玩笑恰在此刻降临,错置的行李箱犹如一道无形的枷锁,将他残忍地拴回了那座沉睡的酒店。这段心理独白在原著中犹如暗夜里的萤火,其深邃程度远超越简单的‘窃喜’二字。他终于在某个恍惚的瞬间顿悟:塔奇奥的存在已化作他无法挣脱的宿命。当他凝视镜中倒影,突然确信自己正窥见美的终极形态——就像威尼斯的瘟疫在暗处蔓延,官方却用金丝雀的羽毛编织谎言,掩盖着整个城市的哀鸣。而在那场充满死亡气息的晚宴上,当他看到那个扭曲着脸孔的歌唱者,终于认出镜中倒影的轮廓,眉心交错的沟壑里涌动着对生存的嘲弄与近乎疯狂的自我确证。

理智与自律在罪恶中逐渐崩解,他开始将目光不由自主地追随那些稚气未脱的少年。当目睹他们纯真的容颜时,他愈发难以忍受自己老去的身躯。在理发店的镜前,他试图通过染发、修面和化妆来掩饰岁月的痕迹,却让精心打造的年轻外表与衰败的仪态形成刺眼对比,宛如戴着不合时宜的面具游荡于现实与幻象之间。(马勒在女儿离世后终日不修边幅,妻子叹道:“他丑得我几乎认不出,仿佛被时光囚禁的幽灵”)

日神之魂正悄然瓦解。阿申巴赫化作怪人、沦为小丑、最终成为死亡面具般的存在。面对美之凝视,他徒留空壳;所拥有的唯有岁月侵蚀的痕迹,所能触及的不过是永恒的虚无。‘你真美啊,请稍等片刻。’这位以严谨著称的德国人,终其一生都在执拗地凝视美之幻象。其笔下的某段文字,甚至可与歌德的篇章相提并论:

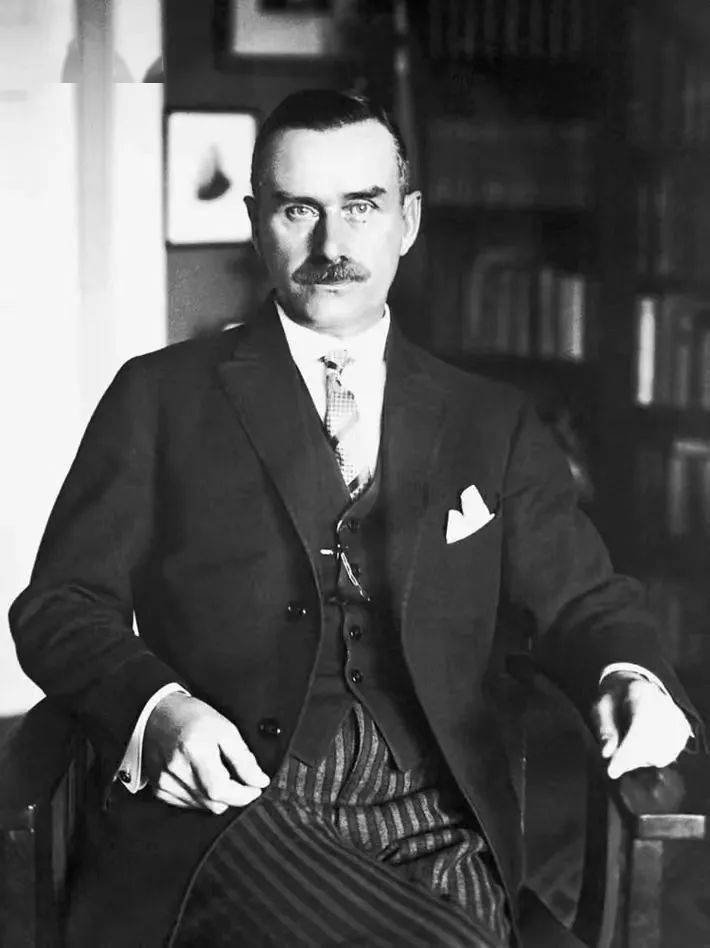

在小说评论区,不少读者将阿申巴赫与托马斯·曼的性取向问题挂钩,甚至将其视为男版《洛丽塔》的衍生作品。实际上,这种解读存在偏差。主人公阿申巴赫实质上是曼自我投射的化身,而非单纯指向马勒。曼创作此作品的核心意图,更多是探讨艺术创作过程中个体面临的挣扎与困境,而非单纯呈现性取向议题。

托马斯·曼(Thomas Mann,1875年6月6日-1955年8月12日)于1929年获得诺贝尔文学奖。他早年持民族主义立场,后因思想转变而公开反对纳粹政权。在希特勒上台后,他直言:“基于对人类、道德及审美的深入观察,我确信当前德国政权将对本国与世界造成严重损害。”此言引发当局强烈反弹,其国籍被剥夺,作品遭禁,私人财产、诺贝尔奖金等亦被充公。1938年,曼移居美国,留下意味深长的宣言:“无论身处何地,我皆为德国的象征。我携带着德意志文化,与世界保持联系,从未将自己视为失败者。”值得注意的是,这位作家在流亡前已展现出对美学的执着追求,其子亦曾提及父辈对美少年的特殊情感,虽未使用“出柜”一词,却揭示了其隐秘的情感世界。

古斯塔夫·马勒曾以炽烈的热情追求阿尔玛,并最终步入婚姻殿堂。然而,随着女儿的离世,两人关系逐渐受到冲击,加之年龄差异带来的隔阂,最终走向渐行渐远的结局。

阿尔玛作为传奇女性,出身于奥地利分离派风景画家世家,自16岁起投身音乐领域,与勋伯格同为师承关系。她艺术造诣深厚,曾直言指出马勒作品的不足之处。在感情经历方面,她曾与维也纳分离派画家古斯塔夫·克里姆特相恋,后与作曲家马勒结为连理。其第二任丈夫建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯则是建筑大师贝聿铭在哈佛求学时期的导师。

谈及美少年伯恩·安德森,其因1955年出演《魂断威尼斯》被冠以"世界第一美少年"的称号。这位出生于瑞典斯德哥尔摩的演员,幼年经历家庭变故:父亲不辞而别,母亲自杀,只能在继父家中度日。为谋生计参与《魂断威尼斯》选角,成功获得塔奇奥角色。他希望通过电影事业促成与生父重逢的渴望。

电影的成功使他陷入舆论漩涡,部分影迷误认为其性取向特殊,而导演维斯康蒂带他出入同性恋俱乐部更引发争议。安德森坦言:"那些服务员令我很不高兴,他们都直勾勾地盯着我,好像我是一盘可口的菜肴。"同时,演员贝格对维斯康蒂对安德森的偏爱心生嫉妒,多次散布其吸毒、滥交等不实言论,甚至编造车祸、空难等谣言。

在压力下,安德森选择退出电影圈,转战日本发展音乐事业,一度陷入贫困。期间与苏珊娜相遇相恋,结婚生子,过着平静的生活。然而儿子夭折和妻子分居最终导致两人离婚。此后他开始憎恨自己的外貌,刻意保持邋遢形象:"我大概是唯一一个希望自己快速变老的人,我在20岁时就开始想象年迈的样子,甚至想加速这个过程。"

回归斯德哥尔摩后,他与两个女儿相依为命,饲养着猫和仓鼠。随着时光流逝,内心的创伤逐渐愈合,重新踏入影坛。谈及《魂断威尼斯》的演出经历,他表示永不后悔,但若重来会选择放弃:"虽然这一生经历跌宕起伏,但我始终相信美丽本身并无过错。"

亚当·德赖弗最近参演的电影是2019年的《仲夏夜惊魂》(Midsommar),他在片中扮演了一个配角。尽管角色以银发飞扬的形象示人,但那双眼睛依然保持着令人难以忽视的魅力。

最新资讯

- • 赵丽颖林更新聚餐氛围欢乐 两人新剧《与凤行》待播出 -

- • 王梓薇回应被安悦溪换角 称官宣后自己就没进过组 -

- • 赛琳娜自曝与小贝儿子儿媳“三人行”?共度跨年夜还一起文身,网友震惊:她仨咋好上的? -

- • 《新闻女王》收官,优酷给出“港剧新样本” -

- • 短剧开始「海外开花」 -

- • 53岁琼瑶“御用歌手”高胜美透视装出镜,身材出众性感妩媚 -

- • 人的善恶与执念,被这部全员演技派的电影说透了 -

- • 赵本山女儿与男友泰国度假,自称老夫老妻超恩爱,获赞有夫妻相 -

- • MV式的套路片,好好的神作拍崩了 -

- • 刘亦菲澳门游玩接地气,在简陋小店大口吃美食,素颜白嫩似少女 -

- • 64岁丁嘉丽现状:满脸沧桑,不修边幅,再无年轻时的惊艳美貌 -

- • 喜剧电影《动物园里有什么?》曝“一点都看不出来”预告 -

- • 《临时劫案》任贤齐反差出演菜鸟憨匪 初次打劫被损友林家栋坑惨 -

- • 李嘉欣迎社死瞬间?耍够心机才嫁给许晋亨,刘銮雄发布会信息量大 -

- • 《酷酷宝藏》用冰雪还原好内容 2023哈尔滨冰雪大世界迎来全方位升级 -

- • 朱迅现身路边摊,排队吃肉夹馍无人认出,网友直呼越来越像蔡明 -

- • 2023年上映的五部圈钱烂片,质量一部不如一部,希望你一部都没看 -

- • 王炸开局的10部限制级电影,开局即是高潮,你看过几部? -

- • 浪莎内衣取消与郎朗夫妇签订的合同 代言仅一天 -

- • 《动物园里有什么?》预告 喜剧人天团集结“爆改”动物园 -