资讯分类

那谁来拯救国产编剧 -

来源:爱看影院iktv8人气:870更新:2025-09-17 13:26:25

近期,面对整体低迷的电影市场,该影片持续领跑,连续多日稳居票房榜首。

△ 来源:灯塔专业版不得不承认,看完这部作品后,总有一种‘内容充实,但风味单一’的观感——拯救嫌疑人

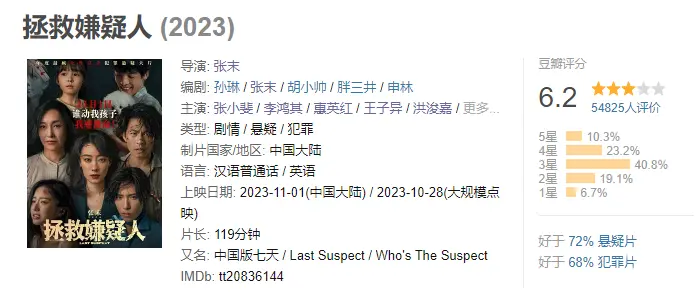

张艺谋之女张末在《狙击手》之后独立执导的新作引发关注。Sir认为这部电影内容相当丰富,导演显然十分重视商业价值,生怕观众无法满足。海报上鲜明标注“犯罪悬疑”与“女性反杀”两大标签,更以“谁动我孩子我要谁命”作为情感抓手。影片涵盖奸杀、绑票等激烈情节,穿插法庭辩论等戏剧冲突,惠英红的表演也达到高光时刻。如此多元元素叠加,本该成为引人注目的佳作,然而目前豆瓣开分仅6.2,或许还有提升空间?

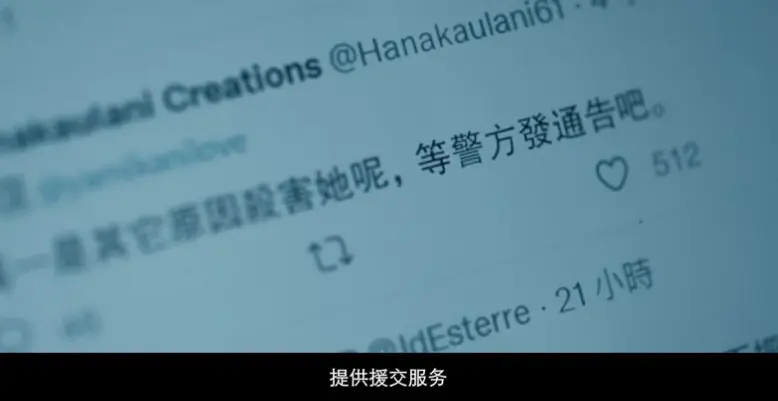

问题出在了哪?老实说,Sir看完了片觉得导演某些戏完成得还不错,而且摄影、美术、演技等各方面看出来都是下了功夫的,并不是敷衍的烂片。但两个字概括——腻了。腻是因为太油,太多,以至于消化不良。电影层层叠叠的吸睛元素,一重又一重的反转,还有多方角逐的势力:绑匪,律师,嫌疑人,腐败检察长,还有造黄谣的网络键盘侠……

问题出在了哪?老实说,Sir看完了片觉得导演某些戏完成得还不错,而且摄影、美术、演技等各方面看出来都是下了功夫的,并不是敷衍的烂片。但两个字概括——腻了。腻是因为太油,太多,以至于消化不良。电影层层叠叠的吸睛元素,一重又一重的反转,还有多方角逐的势力:绑匪,律师,嫌疑人,腐败检察长,还有造黄谣的网络键盘侠……

当试图将多重主题强行植入单一剧本时,叙事逻辑往往陷入困境。《七天》作为改编作品,其核心矛盾在于未能有效统摄反贪反腐、母爱力量、司法正义与网络暴力等议题,导致剧情陷入碎片化状态。深入分析后,剧情存在结构性矛盾——导演似乎在追求多维度表达,却让每个主题都停留在表层,最终形成类似孩童扮演成人角色的肤浅叙事。尤其值得警惕的是,原版韩国电影《七天》的故事框架高度依赖巧合设定,这种依赖性使得关键情节(如检察长之子的关联性、嫌疑犯的模糊性)成为推动故事的唯一动力。若剥离这些特殊设定,母亲的复仇计划将失去存在的合理性,暴露出剧本本身存在的根本性缺陷。

唯一合理的解释是:母亲知道现场检察官的儿子也在,并且她知道女儿长期被他pua。她的复仇不仅指向凶手。也是通过非常手段,惩治难以被法律审判的pua实施者。但《拯救嫌疑人》也没有这么拍。它本可以在改编时,把剧本做得更合理一点。但却没有弥补原作的漏洞,反而在这个独木难支的故事里,一股脑加入了更复杂的剧情,紧接着又引发了连环漏洞。电影为了营造紧张感,加入支线。看的时候觉得好像那么回事,但看完了觉得完全可以删掉,不影响剧情。比如女律师(张小斐 饰)带着金警察(李鸿其 饰)去筒子楼找丹温的哥哥。电影先是让观众误以为从门里面走出来的中年人有问题。一场追逐戏过后,观众的兴奋点的确被调动起来。但在金警察的逼问下,这个中年男只是丹温哥哥的护工。按理说以此突显这种非法移民见到警察后的疑神疑鬼也没问题。但紧接着,由这名护工又引出房间里面躺在床上戴着呼吸面罩的丹温哥哥。这要说什么呢?好像是说丹温常年照顾生病的哥哥,不是个坏人。那么根据剧作上有所谓“契诃夫的枪”的说法,最后反转时,是不是应该交代一下?但它再也没有出现。你想想看——丹温这个角色平时爱护动物(周围人都这么说),打工照顾生病的哥哥,见到女主人躺在沙发上又会恶向胆边生,在法庭上会聪明地演习,释放后又暴露出是会虐待动物的变态……这是个什么乱七八糟的角色啊。并不是角色的人格分裂,而是创作上的分裂。想一出是一出,为了反转,不顾及人物的连贯性和合理性。还有一些没有必要的支线并非是为了营造紧张感。而是想把一个尴尬的设定圆回去,但结果是越圆越尴尬。比如纳吉的丝巾。一个如同游戏通关的指示性物件。在看电影的时候,观众会奇怪这个嫌疑人怎么从头到尾都在脖子上缠着丝巾。而且永远都是同一个款式。这成功让女律师和金警察一步步逼近真相,也成功推动了剧情。电影的主创们一定也意识到这条丝巾指示性太强,太有设计感。于是在之后的剧情中给这条神奇的丝巾一个更神奇的解释。在审判纳吉的法庭上,女律师一把扯掉纳吉的丝巾。振振有词地猜出纳吉之所以绑丝巾。其实是因为他一直对母亲的死怀有愧疚,所以在脖子缠上丝巾以掩盖伤口。在这里,Sir猜编剧这么写一定是动了心思——惠英红为女复仇;张小斐救女心切;纳吉的妈妈让纳吉念念不忘。三个母亲,三种母爱的角力,是不是很上价值,是不是很有新意?但抱歉。当Sir听到纳吉系丝带的原因,费了那么多推理就是牵扯出一个鸡汤小作文的时候,人都麻了。原版也有类似的情节。道具是鼻钉。但原版没有过度地将案件的展开依赖于这个道具。女律师是通过葬礼录像带中嫌疑人的脸来确定线索的。而《拯救嫌疑人》中,这条丝巾似乎很抢戏,不光在葬礼上出现,还在女主推特头像中的眼镜反光中出现,又在夜晚纳吉开车时出现。这条丝巾无意中成为了一种隐喻。它就像电影一样——下了太多的功夫,但它单薄的内核支撑不起它外在的花哨。虽然《拯救嫌疑人》看起来好像是在拯救“人”,但我们却看不见“人”。过度的反转同样会给观众这种充满设计感但却看不到人的印象。比如女律师和金警察在车里逃生的那场戏。Sir没想到这区区一场戏,导演竟然野心勃勃地往里面塞了三个反转。第一个反转是在车要爆炸时。两人竟然用检察长意想不到的姿势成功跳车。

唯一合理的解释是:母亲知道现场检察官的儿子也在,并且她知道女儿长期被他pua。她的复仇不仅指向凶手。也是通过非常手段,惩治难以被法律审判的pua实施者。但《拯救嫌疑人》也没有这么拍。它本可以在改编时,把剧本做得更合理一点。但却没有弥补原作的漏洞,反而在这个独木难支的故事里,一股脑加入了更复杂的剧情,紧接着又引发了连环漏洞。电影为了营造紧张感,加入支线。看的时候觉得好像那么回事,但看完了觉得完全可以删掉,不影响剧情。比如女律师(张小斐 饰)带着金警察(李鸿其 饰)去筒子楼找丹温的哥哥。电影先是让观众误以为从门里面走出来的中年人有问题。一场追逐戏过后,观众的兴奋点的确被调动起来。但在金警察的逼问下,这个中年男只是丹温哥哥的护工。按理说以此突显这种非法移民见到警察后的疑神疑鬼也没问题。但紧接着,由这名护工又引出房间里面躺在床上戴着呼吸面罩的丹温哥哥。这要说什么呢?好像是说丹温常年照顾生病的哥哥,不是个坏人。那么根据剧作上有所谓“契诃夫的枪”的说法,最后反转时,是不是应该交代一下?但它再也没有出现。你想想看——丹温这个角色平时爱护动物(周围人都这么说),打工照顾生病的哥哥,见到女主人躺在沙发上又会恶向胆边生,在法庭上会聪明地演习,释放后又暴露出是会虐待动物的变态……这是个什么乱七八糟的角色啊。并不是角色的人格分裂,而是创作上的分裂。想一出是一出,为了反转,不顾及人物的连贯性和合理性。还有一些没有必要的支线并非是为了营造紧张感。而是想把一个尴尬的设定圆回去,但结果是越圆越尴尬。比如纳吉的丝巾。一个如同游戏通关的指示性物件。在看电影的时候,观众会奇怪这个嫌疑人怎么从头到尾都在脖子上缠着丝巾。而且永远都是同一个款式。这成功让女律师和金警察一步步逼近真相,也成功推动了剧情。电影的主创们一定也意识到这条丝巾指示性太强,太有设计感。于是在之后的剧情中给这条神奇的丝巾一个更神奇的解释。在审判纳吉的法庭上,女律师一把扯掉纳吉的丝巾。振振有词地猜出纳吉之所以绑丝巾。其实是因为他一直对母亲的死怀有愧疚,所以在脖子缠上丝巾以掩盖伤口。在这里,Sir猜编剧这么写一定是动了心思——惠英红为女复仇;张小斐救女心切;纳吉的妈妈让纳吉念念不忘。三个母亲,三种母爱的角力,是不是很上价值,是不是很有新意?但抱歉。当Sir听到纳吉系丝带的原因,费了那么多推理就是牵扯出一个鸡汤小作文的时候,人都麻了。原版也有类似的情节。道具是鼻钉。但原版没有过度地将案件的展开依赖于这个道具。女律师是通过葬礼录像带中嫌疑人的脸来确定线索的。而《拯救嫌疑人》中,这条丝巾似乎很抢戏,不光在葬礼上出现,还在女主推特头像中的眼镜反光中出现,又在夜晚纳吉开车时出现。这条丝巾无意中成为了一种隐喻。它就像电影一样——下了太多的功夫,但它单薄的内核支撑不起它外在的花哨。虽然《拯救嫌疑人》看起来好像是在拯救“人”,但我们却看不见“人”。过度的反转同样会给观众这种充满设计感但却看不到人的印象。比如女律师和金警察在车里逃生的那场戏。Sir没想到这区区一场戏,导演竟然野心勃勃地往里面塞了三个反转。第一个反转是在车要爆炸时。两人竟然用检察长意想不到的姿势成功跳车。

剧情设计中,检察长对车内结构和人体工程学的无知被刻意放大,营造出戏剧性反差。紧接着,女律师在手下的暴力施压下仍能巧妙启动小天才手表进行视频录制的场景,更是让检察长陷入第二次预料之外的困境。而当女律师进一步揭露被烧毁的雕刻刀实为道具时,第三次反转彻底颠覆观众认知。这种密集的反转节奏凸显了张末导演在商业片市场中迎合观众期待的创作考量,相较原版中女主被抓后直接逃脱的线性叙事,此次改编明显强化了情节的悬念与戏剧张力。

雕刻刀的真假并未出现转折。这种对反转的执着源于张末认为,通过挑战观众的智力来吸引他们的注意力是最有效的方式。然而,Sir认为真正的反转并非简单的误导。好的反转应当是先让观众接受一个合理的叙事,再以更具说服力的逻辑进行颠覆。但核心在于合理性本身——若这种基础都缺失,所谓的反转不过是以假乱真。比如,镜头先展现女主在车内遭遇爆炸的场景,随后又强行揭示她实则在爆炸前一秒成功逃脱,这种突兀的转折反而削弱了故事的可信度。

电影的最大观赏性,在于惠英红的暗黑复仇。但遗憾的是。由于思想必须阳光和犯罪必须伏法的要求,这条线索注定只能当作配菜,无法成为故事的核心。

电影的最大观赏性,在于惠英红的暗黑复仇。但遗憾的是。由于思想必须阳光和犯罪必须伏法的要求,这条线索注定只能当作配菜,无法成为故事的核心。 综上。《拯救嫌疑人》的故事写得非常刺激,反转非常密集,情感表达也相当外放和浓烈。如果把电影切割成30份。那么它可能会诞生许多条爆款短视频。但问题是,它是电影啊。这一个个劲爆的片段,能构成一个整体共同呼吸吗?

综上。《拯救嫌疑人》的故事写得非常刺激,反转非常密集,情感表达也相当外放和浓烈。如果把电影切割成30份。那么它可能会诞生许多条爆款短视频。但问题是,它是电影啊。这一个个劲爆的片段,能构成一个整体共同呼吸吗?

最新资讯

- • 大S认怂?悄悄删除买房流水明细,张兰直言大S结婚是杀猪盘 -

- • 青春18×2通往你的路, 张震、许光汉、清原果耶, 中日合拍初恋纯爱 -

- • 《困在时间里的父亲》, 父母永远都是我们这辈子最爱的人 -

- • 《活着》, 只有活着, 才可以去完成我们想要的一切 -

- • 她的封后之作,这片,真的封神了 -

- • 一起发疯,没有答案,《河边的错误》将悬疑刑侦片拍成了文艺片 -

- • 年末最大惊喜!张译一笑,我哭了 -

- • 诺兰:《奥本海默》中原子弹爆炸没有用电脑特效 -

- • 这个内娱恶女,背上了全网最大的黑锅 -

- • 不肯离婚的小S,把自己活成了一个笑话? -

- • 单挑灭霸的最强女英雄,回来了 -

- • 甜妹也诈骗?? -

- • 一份珍贵的生活启示录:电影《普通男女》的温情之旅 -

- • 刘德华新片改档大年初一,观众看法不一致 -

- • 一手捧红胡歌后,他却凉了 -

- • 打脸了!《宣判》软肋显现,事实证明,国产剧的3个老毛病又犯了 -

- • 还记得安吉丽娜·朱莉的女儿吗?现在长这样? -

- • 杜淳妻女感染新冠,母女俩一个月没出门也中招,1岁女儿高烧40度 -

- • 《宁安如梦》深爱姜雪宁的四个男人,四种不同结局,燕临最幸运 -

- • 论当妈,她确实无话可说 -