资讯分类

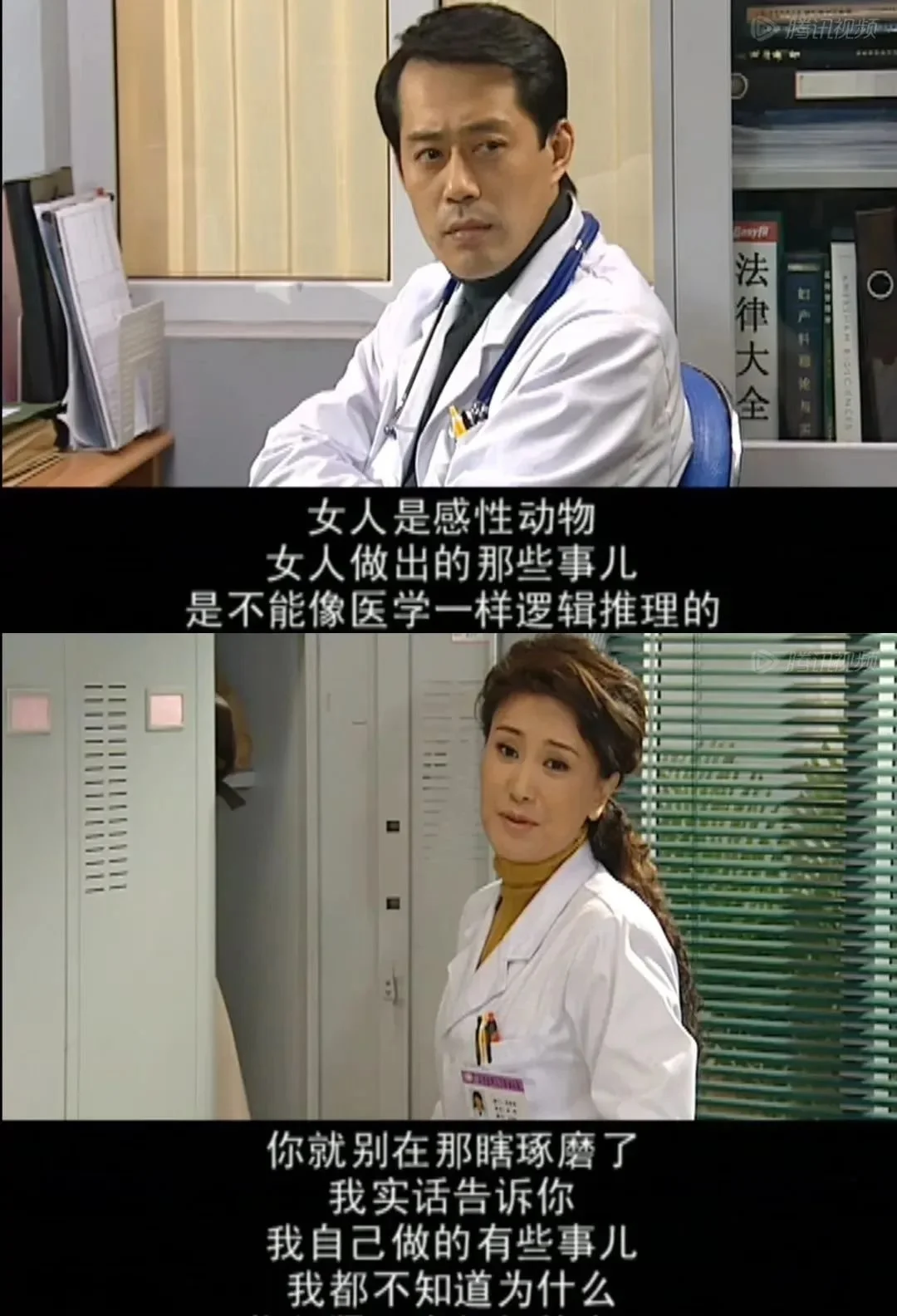

这一身,杨幂也hold不住 -

来源:爱看影院iktv8人气:851更新:2025-09-17 13:26:35

猜猜宋茜在干嘛?A.躲避全麻病人突然起身丢的炸弹B.艾滋病患的手术现场,为保护怀孕同事将其推倒致其流产(明明全身防护)

来猜猜看杨幂此刻正在做什么?A. 拍摄洗发水广告 B. 一位资深医生在讲述自己选择从医的初心

再来看这两位帅哥挑眉并扬言威胁,究竟在策划什么?A.正进行一场中小学辩论赛 B.正拿病人的危急手术当对赌筹码

近期医疗剧的代表作《亲爱的生命》《谢谢你医生》《促醒者》虽频频聚焦急救场景,却难掩整体创作的短板。当行业仍停留在对医疗题材的表面化呈现时,2005年诞生的《无限生机》却以9.2的高分成为难以逾越的标杆。这部内地首部国民医疗剧不仅由《重案六组》原班人马打造,更在播出时意外激发了观众对医学职业的向往,堪称现象级作品。

如今医疗剧中的医生形象已沦为笑谈,而彼时我们却曾拥有令人敬仰的白衣偶像。

谈及《无限生机》这部作品,绕不开苏虹这个焦点人物。然而,剧中对她的刻画却始于一个极具生活气息的场景——随意卷曲的长发随风轻扬,身着简约便装,怀中轻抱着襁褓中的婴孩,这抹平凡母亲的剪影,恰似一幅未完成的素描,悄然勾勒出角色的初始轮廓。

当母亲询问孩子"中午吃了什么",孩子天真地答道"吃午饭了"。被这童稚的回答逗得哭笑不得,她只能无奈地摸了摸孩子的头。

一位平凡母亲的温情悄然颠覆了“普通”的标签。苏虹提出的初步病因分析,却被急诊医生田丰收毫不在意地打断。他以医生的权威姿态将苏虹的判断置于一旁,转而俯身按压孩子腹部进行检查:“这里疼不疼?”孩子轻声回答“不疼”,苏虹随即低声追问“真的不疼吗?”。这个稚嫩的回答如同春风拂过诊室的肃穆氛围,霎时消融了医患间的隔阂。苏虹最终留给田丰收一句意味深长的话:医者眼中不能仅有病理,更应看见人性的温度。

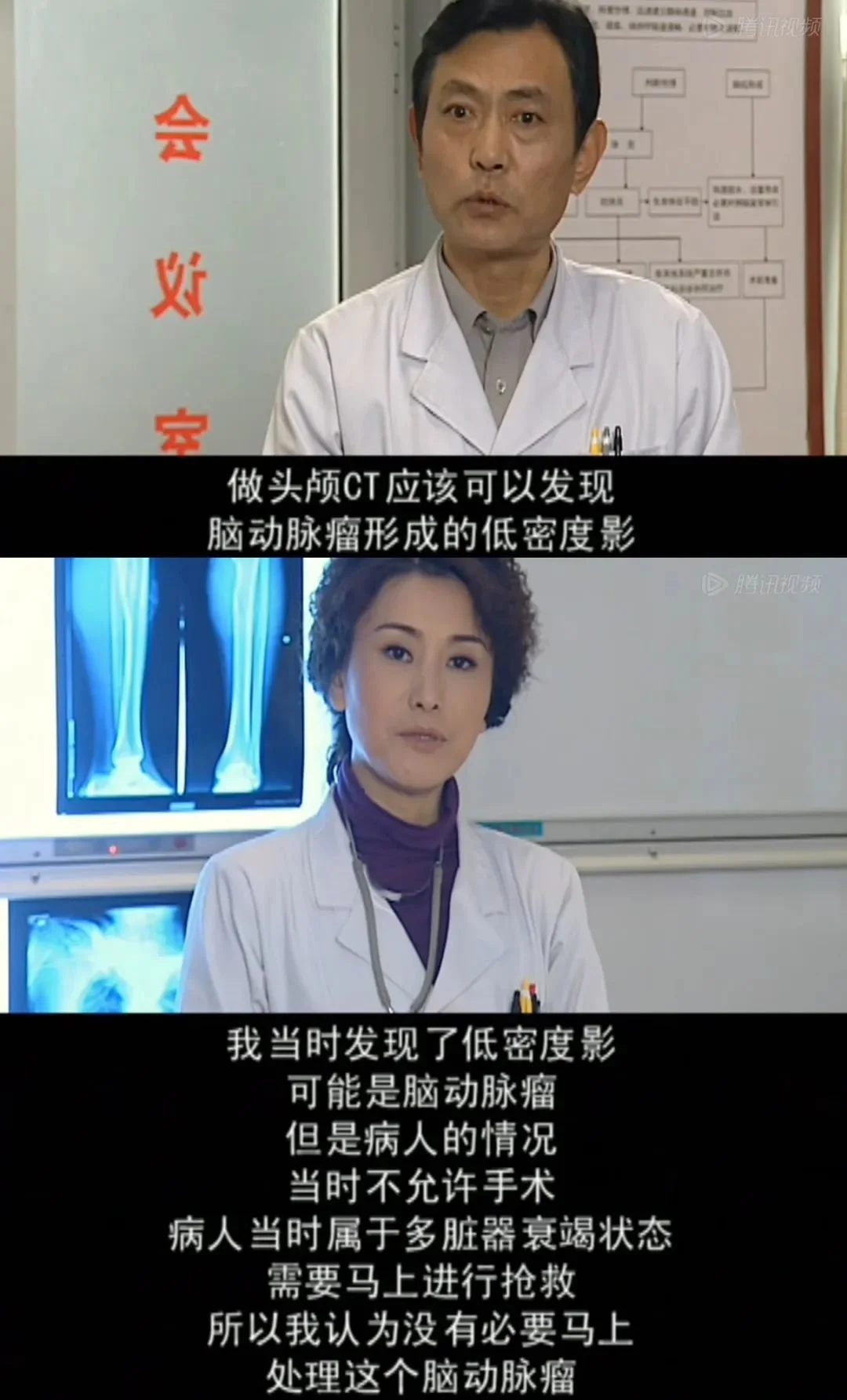

急诊医生并未流露出一丝不满,反而会心一笑。事实上,苏虹与眼前这位小女孩并无母女关系,只是邻居。仅凭一个温柔的摸头动作和一句暖心的提醒,她善良、体贴的医者形象已然确立。医者的本质在于仁心,但仅有善意远不足以支撑职业的重量。一次高难度手术后,病人因脑动脉瘤破裂不幸离世,恰巧其家属均为医学从业者,这令苏虹瞬间成为舆论焦点。然而,她条理清晰的诊疗记录和严谨的分析逻辑,迅速为她证明了清白。

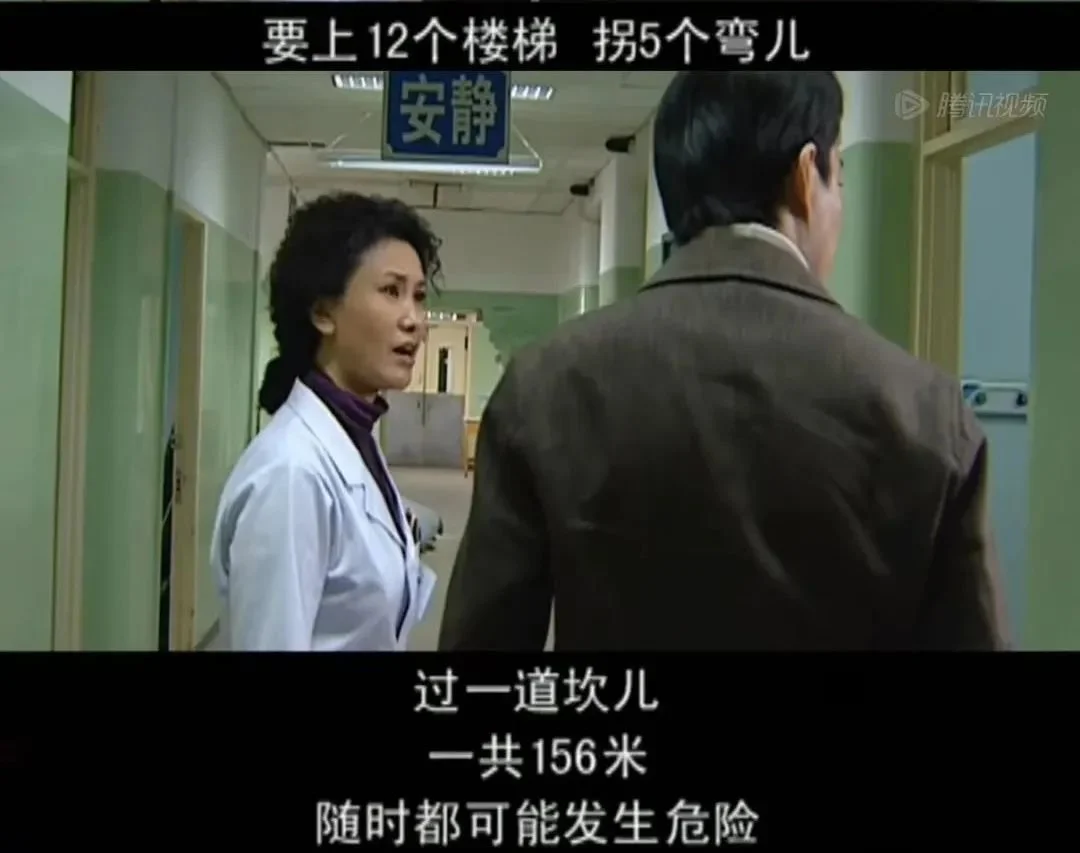

因此,她成为当下大女主剧中备受推崇的"理性逻辑型角色"。在紧急救治场景中,她对整条应急路线了然于胸,将各种突发状况预判得滴水不漏,展现出超凡的危机处理能力。

她甚至比男医生更具心理韧性。某次抢救中,一位患者反复念叨着“土豆怎么办”,令在场众人疑惑不已。最终抢救失败,患者生命体征消失。就在众人筋疲力尽之际,手术室内突然闯入一只狂躁的大狗,顿时让气氛凝固。苏虹灵机一动,轻声呼唤“土豆”,只见那狗的神情瞬间软化,温顺地伏在她脚边。她轻轻握住逝者的手,抚摸着狗狗的头颅,仿佛在为两个生命画上句点。

苏虹这位人物不仅具备冷静的理性思维,更展现出细腻丰富的人性光辉。面对耳聋的老人,她巧妙地将听诊器改造成传呼机,成功解决了沟通障碍,完成了一次别开生面的问诊。这个充满智慧的举动,正是她机敏才思与人文关怀的生动体现。

面对债务人假装昏迷逃避债务的行为,她巧妙地使用刺激性化学物质唤醒对方,展现了机智与策略。

令我印象最深的是,有次男主陷入前女友的迷惑行为困扰,忍不住追问:究竟男与女之间存在着怎样的差异?她苦笑着摇头,轻声道:我有些行为,连我自己都难以解释其缘由。

为何要用职业身份定义一个人的全部?医生这一职业,同样可以拥有童真与疏漏。刚柔并济的苏虹散发着令人心折的鲜活魅力,她的独特气质仿佛自带光环,让人不禁思考:这种超越职业标签的魅力,是否正是她成为偶像的关键所在?

苏虹的角色设定即便放在今天也足以让人震惊,这种特质正是当代大女主题材编剧们会刻意规避的雷点。她随身携带的那枚卡通造型听诊器,每当有人追问其来历,她总是巧妙地将其归为朋友赠予的寻常物件。

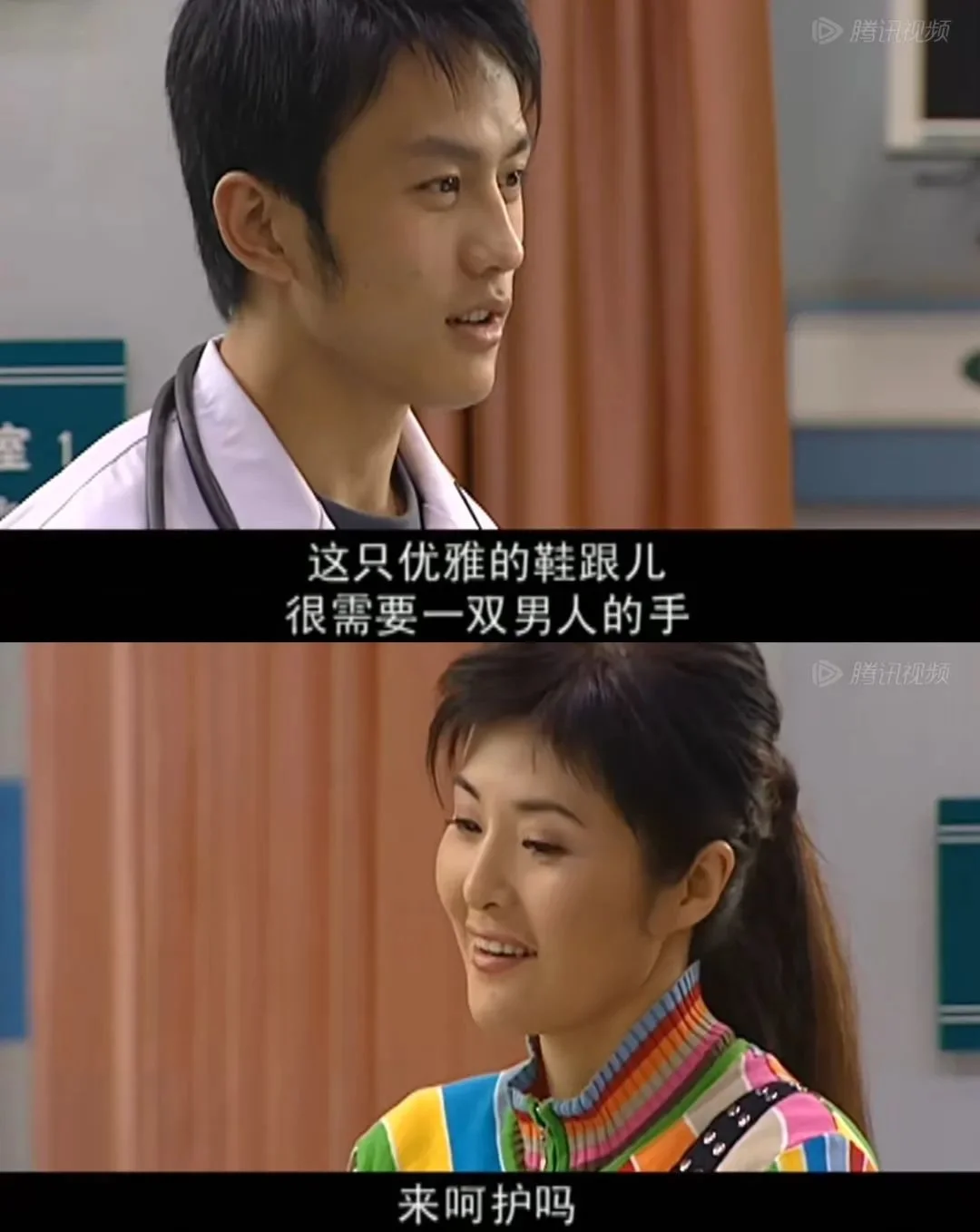

苏虹还有一个贴心的义子,但这个孩子只称呼她为“苏医生”,而不喊“妈”。无论是听诊器还是义子,都承载着她对特定类型男性的偏好。更令人意外的是,这位教授身份的男性不仅已婚,还与她有着跨越师生关系的纠葛。当原配夫人意外离世后,教授选择成为无国界医生,而苏虹则承担起抚养他与前妻之子的责任。《生机无限》的精彩之处在于,它并未以神化姿态塑造完美偶像,而是让每位医者都如苏虹般展现出复杂甚至阴暗的面相。男主冉怀舟的懦弱在抢救失败后暴露无遗,面对家属的责难,他始终沉默,既未为苏虹辩护,也未道歉,甚至提出辞职。而早期出场的田丰收,虽由姐姐抚养长大,却因自身的清高与虚荣,拒绝让姐姐在医院做清洁工。见习生裴森则是个典型的花心角色,他对带教医生苏虹、护士小姐姐,甚至病人家属都表现出过度的暧昧态度。

剧中还塑造了一位乡村医生的角色,此人曾是苏虹的闺蜜兼同学,却因心生嫉妒与苏虹产生决裂。尽管每个医者都可能面临人性的阴暗面,但当他们坚守在岗位上时,始终保有对这份神圣使命的执着追求。在处理产妇产后大出血的紧急情况时,苏虹一边满头大汗地进行心肺复苏,一边声嘶力竭地呼喊:"你必须醒来!你刚生下两个女儿!"

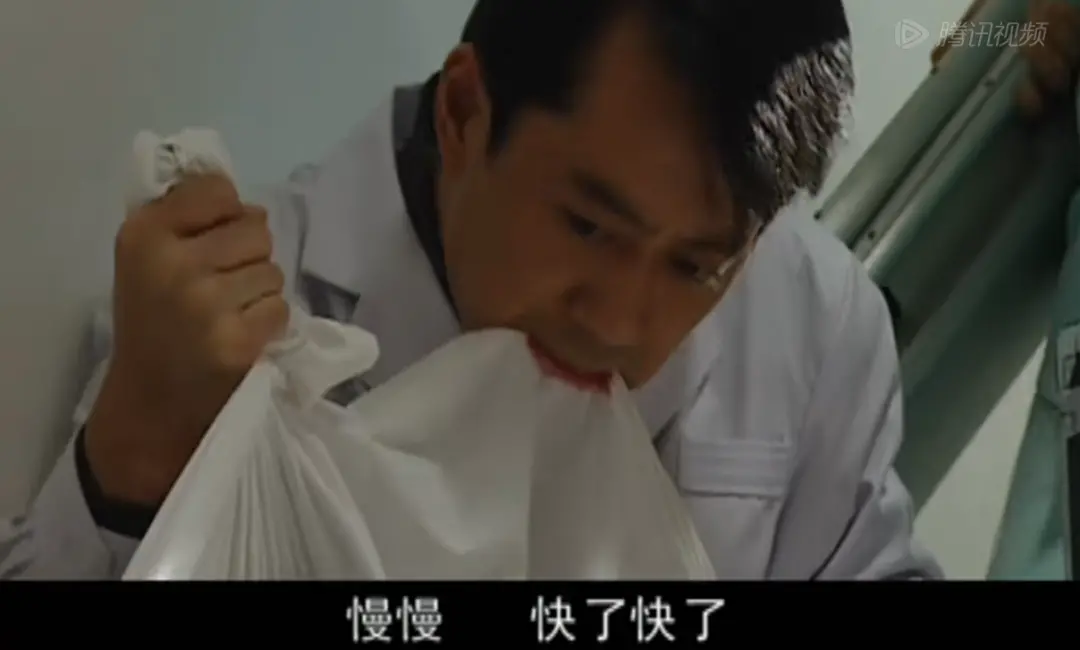

尽管医生已宣布抢救无效,苏虹仍不放弃希望,喃喃祈求着奇迹。冉怀舟奋力托起昏迷的肥胖患者下楼,布帘的承重已显不足,他情急之下咬住布帘,任鲜血渗出也未曾松口。

在急救现场,田丰收的汗水浸透了衣襟,他的双手因持续按压而微微颤抖。这位乡村医生即便自己病重,仍执着于守护村民的生命。裴森在一次次抢救中迅速成长,从最初的手忙脚乱到如今能独当一面,他的医术在实践中不断精进。当生命与人性交织的时刻,医生们留下的不仅是汗水和泪水,更是一种超越技术的关怀。正如苏虹初登场时所说,真正的医者,不仅要治愈疾病,更要洞察人性。因为疾病或许能被医术攻克,但人情冷暖却往往难以调和。面对垂危的老爷爷,儿子急切地握住医生的手,口中呼喊着"我爸可千万不能死啊,大孝子",却未提及病榻前的陪伴。当老人最终离世,那个所谓的"亲儿子"却在丧礼前匆匆离去,只留下陌生的苏虹轻声安慰:"您再也不会有麻烦了"。

专业、理智与善良等特质固然值得推崇,但过分追求完美可能削弱其真实性。当医者展现出更丰富的人性维度时,他们才能真正融入现实世界。这种双重属性不仅赋予其治愈疾病的能力,更让他们具备理解患者痛苦、贴近人性需求的素养。他们的超凡价值并非源自白大褂的象征,而是源于以凡人之躯承担起非凡使命的抉择。

即便拥有高超的医术,在生与死的面前,医生也终究是凡人。当女友遭遇车祸重伤时,冉怀舟却并未在第一时间冲入手术室施救,甚至连手术室的门都不敢靠近。他目睹着门口缓缓滴落的鲜血,颤抖着从清洁工手中接过拖把,机械地擦拭着地面,仿佛这样就能抹去内心的恐惧与无力。

他陷入深深的恐惧之中。当苏虹的义子生命垂危,那个平日冷静理智的女子竟对着进行心肺复苏的同事疾呼:轻一些!她眼中的无助与心疼溢于言表。面对至亲生死,即便是最坚强的人也会颤抖,也会质疑,他们与我们一样,都是血肉之躯。然而,他们却一次次选择站在这条生死界限上,拼命将人从死亡边缘拽回。这不仅消耗着体力与精力,更需要直面死亡阴影的侵袭。冉怀舟在抢救失败后,内心充满动摇:这门医学,或许真的是最落后的科学?医学工作,真的具有意义吗?他跑去请教经验丰富的老医生,而那位用一生践行医者使命的长者,最终也未能找到确切的答案。

苏虹将已故病人的挂号单折成纸鹤,细心地置于木匣之中,并宣告自己将如纸鹤般坚韧,永不屈服。

即便是国际医疗剧塑造的经典医生形象,亦是如此——并非始终坚定行医信念,反而常陷入职业困惑。《实习医生格蕾》中,格蕾首次遭遇临终病人时,更遑论展现高超医术,面对生命重量带来的压力,她甚至一度因恐惧而险些崩溃。

等到回过神来,病人终于被救回,她却未露出一丝欣慰之色,反而匆匆走向室外,随即剧烈呕吐,苍白的面色与颤抖的双手映衬出内心的波澜。

在极端压力下,人类生理往往难以维持常态,唯有凭借理性克制本能反应。当她强忍呕吐冲动重返手术台时,这种自我超越的瞬间恰是最动人的医生群像。医生的伟大不需刻意彰显,而是源于其平凡身躯中迸发的非凡意志——他们并非生而英勇,却因肩负救死扶伤的使命,在日复一日的实践中锤炼出超越常人的定力。面对无法逆转的疾病终局,医生们以凡人之躯对抗无常,用尽人事去争取每个可能的生机。这种明知不可为而为之的抉择,恰是医学精神最深刻的注解。《豪斯医生》通过其慢性病困扰与职业身份的双重设定,构建出极具思辨意味的镜像:当这位拄拐医生将止痛片随意递予病患,如同分发口香糖般轻描淡写时,医患之间那道无形的界限便悄然消融。在这部作品中,医生的凡人属性被刻意放大——他们也会愤怒、失误、承受失败,但正是这些脆弱的人性特质,让"如果生命终将衰败,我们为何还要执着"的叩问更具穿透力。当反复无常的病情让患者失去治疗信心时,那些关于血管炎的误判与尿裤的无奈,恰恰成为叩问生命意义的绝佳注脚。

以他一贯的不拘小节风格,豪斯医生仅用寥寥数语便化解了患者的颓丧情绪。那句关于生命本质的箴言——"生命始终是艰难的,我们必须在活着时保持尊严,而非在逝去时才追求尊严"——道出了医者仁心的深刻内涵。

简短的台词蕴含着深刻的情感冲击。医疗仁心的真谛,在于生死边缘的每一次竭尽全力。即便结果或许难以预料,他们仍以疲惫之躯践行坚定信念,只为守护每一个生命的希望。1994年开篇的医疗剧《急诊室的故事》,曾有个令人动容的场景:当医生目送患者被裹上白布时,随即转身投入对下一位病人的救治,那份无言的执着与担当,正是医者精神的最好诠释。

他在持续专注着。在《无限生机》的急救现场,面对生命垂危的病人,医生并非简单地呼唤“快醒醒”或机械地叫出名字,而是带着急切的关怀,在实施电击操作的同时,仿佛在寻找一位迷失在黑暗中的友人:别走,快回来。

她仍在坚持。曾经点燃无数人心中从医梦想的偶像,如今却沦为令人反感的笑柄,根源在于职业剧已难以贴近真实的职业本质。更无法塑造出令人憧憬的行业形象。国产剧制造的不过是标准化产物,他们套用所谓“高级职业”的外壳,包裹着陈旧的剧本,继而急切地推向市场。这种创作方式缺乏对职业内在精神的思考,自然也难以还原白大褂下的人格魅力与生活温度。当“医生”被简化为一个虚浮的职业光环,许多作品便失去了触动人心的可能性。他们编造着医者的形象,也编织着我们生命中真实存在的病痛与挣扎。所谓救人?那虚伪的仁心早已失去了救赎的力量。

最新资讯

- • 5天破千万竟只值5毛钱,热衷精神传销的咪蒙还能活多久? -

- • 大S认怂?悄悄删除买房流水明细,张兰直言大S结婚是杀猪盘 -

- • 青春18×2通往你的路, 张震、许光汉、清原果耶, 中日合拍初恋纯爱 -

- • 《困在时间里的父亲》, 父母永远都是我们这辈子最爱的人 -

- • 《活着》, 只有活着, 才可以去完成我们想要的一切 -

- • 她的封后之作,这片,真的封神了 -

- • 一起发疯,没有答案,《河边的错误》将悬疑刑侦片拍成了文艺片 -

- • 年末最大惊喜!张译一笑,我哭了 -

- • 诺兰:《奥本海默》中原子弹爆炸没有用电脑特效 -

- • 这个内娱恶女,背上了全网最大的黑锅 -

- • 不肯离婚的小S,把自己活成了一个笑话? -

- • 单挑灭霸的最强女英雄,回来了 -

- • 甜妹也诈骗?? -

- • 一份珍贵的生活启示录:电影《普通男女》的温情之旅 -

- • 刘德华新片改档大年初一,观众看法不一致 -

- • 一手捧红胡歌后,他却凉了 -

- • 打脸了!《宣判》软肋显现,事实证明,国产剧的3个老毛病又犯了 -

- • 还记得安吉丽娜·朱莉的女儿吗?现在长这样? -

- • 杜淳妻女感染新冠,母女俩一个月没出门也中招,1岁女儿高烧40度 -

- • 《宁安如梦》深爱姜雪宁的四个男人,四种不同结局,燕临最幸运 -