资讯分类

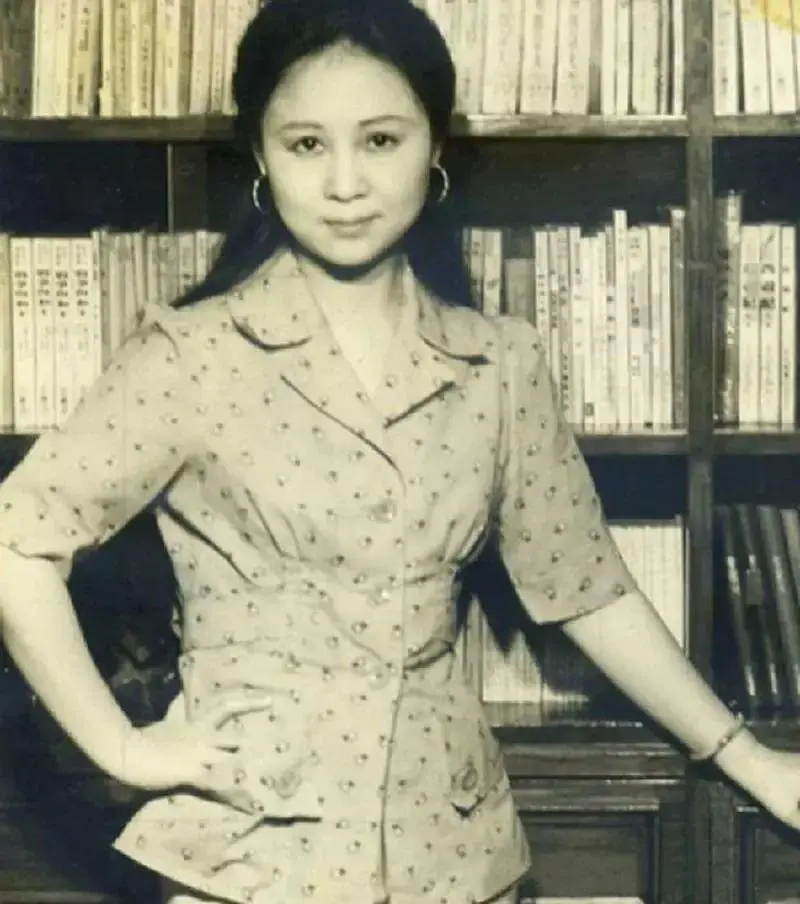

琼瑶:高考两度落榜,三度自杀,41岁插足别人婚姻,她才是大女主 -

来源:爱看影院iktv8人气:495更新:2025-09-03 14:14:36

琼瑶,原名陈喆,出生于台湾省台中市,是中国著名言情小说家、编剧及影视制作人。她早年经历颇为坎坷,曾因高考失利而进入辅仁大学社会系,后转入台湾大学戏剧系。在事业起步阶段,曾因作品未被认可而一度陷入低 Valley,但凭借不懈努力终成一代传奇。其作品多以女性成长为主线,塑造了众多深入人心的独立女性形象,被业界誉为"大女主"典范。

关于琼瑶的评价始终存在争议,有人指责她"三观不正,价值观扭曲",常用"小三上位且毫无悔意"这样的词汇。也有人认为她"敢爱敢恨,内心世界丰富,为爱生为爱死",具备言情作家应有的特质。是非曲直终有公论,正如一位读者所言,一个人的价值观不会因作品中的白莲花女主而定型,人们会以理性思维去评判对错。若暂且将作品放置一旁,聚焦于琼瑶本人的成长轨迹,或许能更全面地理解这位文人。

琼瑶的人生经历堪称无数女性的缩影,几乎尝遍了世间所有的苦难。年少时的自卑情绪、学业不佳、暗恋师长无果,以及高考失利的挫败,使她成为十足的问题少女。早年婚姻、经济拮据、边育儿边写作的艰辛,都构成了她人生的重要篇章。彼时的她尚名为陈喆,只是一个与命运抗争的柔弱女孩。这个名字源自父亲陈致平,而他彼时亦非历史学家,只是在女吉中学教授国文。

母亲袁行恕同样在战乱中成长,她尚未成为一名教师,只是湖南女吉中学的一名普通学生。"两吉"的相遇交织出特殊的时代印记,最终孕育出陈喆这个名字。当这位女孩开始创作时,选择了"琼瑶"作为笔名,意取自《诗经·卫风·木瓜》中的"报我以木桃,报之以琼瑶"。1938年,她出生于战火纷飞的年代,那一年抗日战争尚未结束,家族在炮火中辗转流离。

四岁那年的别离成为她记忆中的重要刻痕。1942年,陈致平带着妻儿离开四川成都返回湖南,原因在于抗战大后方人口激增导致物价飞涨,而祖父陈墨西思儿心切,多次劝说返回所谓太平之地。这场仓促迁徙迫使琼瑶与养育她的奶妈告别,她以孩童最本能的方式表达抗拒,哭喊着要求奶妈同行。然而无情的离别让眼泪显得苍白无力,奶妈最终只能目送她远去。这段经历在她幼小心灵埋下了对世间悲欢的深刻认知。回到湖南后,现实并未如想象般安宁,日本兵的威胁笼罩着每个村庄,他们被迫东躲西藏,在风雨飘摇中维持生计。

在生存困境中,他们甚至不得不将随身财物上交,经历物资匮乏的窘迫。这种战乱年代特有的颠沛流离,塑造了琼瑶对人性与情感的深刻理解,也为她日后创作中丰富的情感描写奠定了基础。

童年时期首次直面死亡,发生在琼瑶六岁那年。在一次逃难途中,两个年幼的弟弟与全家失散,所有行李也在途中遗失,绝望的父母失去了最后的精神支柱。当他们缓步走向东安河时,母亲颤抖着询问她:凤凰(小名),你要不要和爸爸妈妈一起赴死?面对生死的诘问,年仅六岁的琼瑶尚不知晓其深意,只机械地模仿大人的行为。当水波漫过脚踝时,她突然嚎啕大哭,孩童的本能撕裂了这场虚幻的绝境。母亲急切地呼喊着"不死了",父亲则在恍惚中点头,三人的生命在那一刻重新交织。

1949年后,随着抗战胜利,他们重返四川,又辗转抵达上海。在九岁那年,琼瑶不仅开始接受小学教育,更在生活琐碎中发现了文字的魔法,创作出人生首部小说《可怜的小青》。这个充满稚嫩笔触的作品里,仿佛漂浮着她自己的影子,孩童的视角与情感渗透其中。正是在异乡求学的岁月里,上海孩童的排挤与语言障碍,让她在陌生环境中逐渐滋生出自卑情绪。这种心理阴影如同隐形的藤蔓,缠绕了她整整十年。直到某天深夜,她喃喃自语:"写点东西,或许能让这苦涩的生活泛起涟漪。"于是,笔尖成为她对抗虚无的武器,文字化作精神寄托的港湾。

琼瑶在学业上始终难以企及,唯有国文稍显亮眼,其余科目则频频失利,尤其数学与理化成绩令人担忧。曾有数次数学考试得了零分,偶尔考到20分,已算是难得的“高分”。她的父母皆为学界人士,父亲陈致平是大学教授,母亲亦是中学教员,家庭氛围浸润着浓厚的书香气息。作为家中长女,琼瑶的成绩却是兄弟姐妹中最差的,而幼妹则以优异成绩脱颖而出,甚至因考98分而黯然神伤。

初中毕业进入高中后,学业压力陡然加剧。数学符号对琼瑶而言如同天书,她始终无法与数字世界建立联系。这种学习困境令她陷入深深的自我否定,即便竭尽全力仍难突破,最终选择逃避课堂。作为知识分子家庭的长女,她承受着比同龄人更沉重的期待。每当遭遇他人异样的目光,便如同被锋利的刀刃刺穿心口,只能独自在房间里默默承受打击。

彼时父母事业繁忙,对这个“问题少女”的困境漠不关心,孤独感如影随形。某次考试仅取得20分,这成为她人生中第二场“精神危机”。颤抖着将成绩单递交给父母时,恰逢妹妹因98分的遗憾哭泣。父母的安慰话语中,琼瑶感受到强烈的对比与刺痛——自己连基本的学业要求都难以达到,而妹妹却因未满分而痛哭流涕。这种落差让她的自尊心备受打击,最终在深夜向母亲倾诉内心的绝望,甚至企图通过吞食安眠药结束生命。

然而高考前夕,父母对琼瑶的忧虑达到顶峰。作为教书育人的家庭,他们难以接受子女无法考取大学的现实。直到高三那年,一位比琼瑶年长25岁的国文教师蒋仁出现。彼时蒋仁刚经历离婚之痛,孤身赴台,内心同样充满孤独。他温润的学识气质与深厚的人文情怀,恰与琼瑶的困境产生共鸣。在那样一个充满绝望的时刻,这位教师的出现为她带来了一丝微光,两个孤独的灵魂最终突破世俗偏见,开始了这段超越年龄与身份的情感纠葛。

面对汹涌的社会舆论,琼瑶也曾萌生过结束这段感情的念头。然而,每一次看似决绝的分手,却往往令对方愈发沉沦。蒋仁曾与她约定四年之期,承诺在琼瑶考上大学后,也将为父母争取学业机会。若四年后琼瑶未改变心意,他愿意一直守候在原地。这段朦胧的恋情最终如镜花水月,无果而终。旁人眼中或许是一段荒唐的绯谤,但在当事人记忆里,却成为刻骨铭心的青春印记。

高考那年,琼瑶遭遇了人生重大挫折。并非缺乏努力,而是付出与回报的天堑让她倍感绝望。在精神濒临崩溃的时刻,她再次试图通过安眠药结束生命,却意外幸存。而与蒋仁的恋情也因真相曝光陷入危机,消息最终传入母亲耳中,引发家庭震荡。作为一向温和的母亲,竟将所有责任归咎于蒋仁,仿佛女儿的学业失利皆源于他的存在。她以“引诱未成年少女”的罪名向警方告发,蒋仁的“国文老师”身份从此不复存在。

琼瑶的作品多源于切身经历,这一点毋庸置疑。但深谙其创作的人都能发现,那些被世俗定义为“不伦”的情感终将以悲剧收场。她深切理解这段关系的徒劳,才会对蒋仁说出“分手吧,就当我们从未相遇过”这样决绝的话语。

二度落榜的琼瑶陷入前所未有的低谷,如同被抽去灵魂的提线木偶。母亲一次次恳求她再试一次,一个仅有高中文凭的女子,未来究竟该何去何从?这正是所有父母最深层的焦虑。在万念俱灰之际,台大外文系的庆筠悄然走进她的生命。这个衣衫褴褛却目光炽热的年轻学子,与琼瑶同样痴迷于文学创作。虽非科班出身,却以不羁的勇气和纯粹的热爱打动了她。

庆筠曾坦言:“若你注定要走写作这条路,读不读大学都无差别。许多文学系出身的人,终究只是把文学当成了理论堆砌的工具。”在自卑困顿的时刻,这样坦然的劝慰恰恰成为琼瑶的精神救赎。她最终选择放弃考大学,将全部精力投入创作。而庆筠的出现,更像是一束穿透阴霾的微光,坚定着她对文字的信仰。

正是这份复杂的情感,促使琼瑶与庆筠结为连理。尽管婚姻中或许缺乏炽热的爱意,尽管内心仍存着初恋的余温,但这份牵绊让她选择与庆筠共度余生。婚后生活举步维艰,拮据的经济状况让每一笔开销都显得尤为沉重。夫妻间的首次争执便源于"家庭预算"的分歧——当月菜钱仅210元,日均7元的微薄收入。那天庆筠坚持用一天的菜钱购买两个粽子,迫使琼瑶在慌乱中爆发了首次"家庭战争"。

彼时琼瑶创作着三千字左右的短篇小说,靠稿费维持基本生活。而庆筠的写作进度则缓慢许多,他常常反复推敲字句,追求十全十美的完美。二十三岁那年,琼瑶诞下与庆筠的孩子小庆,从此肩负起"母亲"的职责。这个稚嫩的年纪,少女时代的浪漫幻想尚未褪去,却被迫提前承担起母亲的角色,让琼瑶措手不及。她坦言面对啼哭的幼子时手足无措,清醒地意识到要成为合格的母亲,需付出巨大努力。

在孕育小庆的阶段,庆筠因工作频繁出差海外。琼瑶独自应对育儿与写作的双重压力,既要安抚哭闹的幼儿,又要完成创作任务。她曾因无法专注写作而心痛,立誓若未在上午完成三千字创作,便对不起儿子的期待。正是在这种艰难境遇中,她完成了短篇小说《情谷》。作品投稿《皇冠》杂志社后,意外获得丰厚稿费。琼瑶并未料到,这个决定将彻底改变她的人生轨迹——从那时起,所有创作均通过《皇冠》出版。

踏入《皇冠》的创作之路后,琼瑶持续向该杂志投稿《寻梦园》《黑茧》《幸运草》等中篇作品。社长平鑫涛慧眼独具,在众多稿件中发现琼瑶的叙事才华,并寄来邀约信要求定期供稿。这个消息令琼瑶欣喜若狂,却招致庆筠的不屑。他始终认为琼瑶的爱情故事流于俗套,更对她的苦情叙事嗤之以鼻。他常批评这些作品不过是平庸之作,质疑读者为何会买单。这种态度恰似严肃文学创作者对网络文学的轻视,认为其缺乏格调与深度。

庆筠怀揣文学理想,渴望创作出突破常规的作品,却始终难以突破创作瓶颈。这种挫败感逐渐演变为暴躁情绪,使夫妻间的争吵成为常态。在苦涩的婚姻生活中,琼瑶愈发怀念那段纯粹的初恋时光。正是在二十五岁那年的寒冬,她开始动笔创作《窗外》,将初恋的点点滴滴倾注于文字之中。创作期间,正值儿子小庆蹒跚学步,需要全天候的照料。为了完成作品,她不得不将孩子送入托儿所,面对哭泣不止的幼子,琼瑶内心备受煎熬。

《窗外》完成之际,琼瑶立即将其寄送至《皇冠》杂志。与往常不同,平日严谨的庆筠在阅览完这部长达二十万字的长篇小说后,对琼瑶给予了高度评价,称其为一部佳作。《窗外》不仅收获了庆筠的认可,更赢得了《皇冠》社长平鑫涛及广大读者的青睐。该书出版后连番加印三次,皆被抢购一空,由此可见其受欢迎程度。琼瑶因而从新晋作家跃升为畅销书作家,那个曾经自卑的少女,通过持续的努力逐步重建起残缺的自信心。《窗外》成为社会各界的骄傲,却未能赢得父母的认可,于是在家庭中她始终扮演着让人牵挂的子女角色。

书中描写双亲性格古旧严厉,仿佛所有事物都带着尖锐的棱角,唯有女主显得柔弱可怜。父母认为琼瑶在借作品抨击他们,表达不满情绪,于是通过书信严厉责备,令琼瑶读之悲痛欲绝。何时能成为父母的骄傲,是每个子女共同的困惑。

1964年,琼瑶与庆筠正式解除了婚姻关系。这场婚姻破裂的主要原因,源于庆筠时常表现出的异常行为。在创作领域取得成就的琼瑶,让长期承受工作与写作双重压力的庆筠不断陷入崩溃状态,最终将负面情绪转化为对琼瑶的苛责言辞。两人情感在持续的冲突中彻底瓦解。幸运的是,此时琼瑶与父母的关系也出现转机,他们注意到女儿连续创作的毅力,开始对其持肯定态度。母亲一个意味深长的微笑,成为激励琼瑶的重要力量。

随后,《烟雨蒙蒙》《六个梦》《幸运草》《几度夕阳红》等作品相继在《皇冠》杂志刊载,并均取得不俗的反响。这些作品贡献了《皇冠》杂志近半数的销量,令社长平鑫涛对琼瑶赞赏有加。然而这份赞赏很快演变为两人之间微妙的暧昧情愫。需要指出的是,平鑫涛已婚并育有三个子女,但这并未阻止他追求琼瑶的决心。他曾承诺等待三个孩子满十五岁后便离婚,而琼瑶则对平鑫涛充满敬意,她自幼便欣赏有骨气的男性。平鑫涛白手起家创办《皇冠》、不辞辛劳的创业精神深深吸引了琼瑶,即便她不愿介入他人婚姻,但世间的感情纠葛往往难以预料。

1979年5月,41岁的琼瑶与年长她11岁的平鑫涛步入婚姻殿堂。这段关系不仅改变了琼瑶的人生轨迹,也让她长期背负着"插足他人婚姻"的舆论标签。直至2022年,已88岁高龄的林婉珍出版回忆录《往事浮光》,揭露琼瑶与平鑫涛的感情纠葛,并通过文字公开批评她的过往。面对纷繁争议,琼瑶始终保持沉默,她与平鑫涛几十年如一日的生活细节,成为舆论场中最有力的回应。令人意外的是,平鑫涛直至去世前仍坚持为妻子书写情书,笔迹中始终带着"亲爱的老婆"的亲昵称呼。这种独特的亲密模式贯穿始终,涉及日常饮食、旅行安排等私密事务,均由平鑫涛亲自掌控。即便年过七旬,两人仍保持着年轻时的浪漫,常携手游览世界各地,在旅途中延续着属于两人的独特生活方式。

在平鑫涛罹患重病后,琼瑶始终不离不弃地照料他,每日都会关切地询问三个问题:“你今天感觉怎么样?”“有没有哪里不舒服?”“你是否还爱着我?”面对生死议题,她曾提出一同前往瑞士接受安乐死的请求,但平欣涛在神志清醒时婉拒了这一提议。他坚持认为人生应当遵循既定的规律,无论是生还是死,都应尊重自然法则。历经风雨相伴半生的两人,最终在2019年5月迎来分别——平鑫涛先一步离世,琼瑶则承担起后续事务,静待生命终章的到来。

最新资讯

- • 《花少5》路透曝光 迪丽热巴秦岚秦海璐王安宇被偶遇 -

- • 虞书欣《永夜星河》婚服路透曝光 红衣盘发娇媚灵动 -

- • 尬穿地心,演技绝望!国产悬浮,活该被骂 -

- • 贰零壹陆影视《欢乐家长群》杀青 老戏骨和“新朋友”线上斗智线下斗勇 -

- • 国庆档27亿收官,大盘远低于预期,《坚如磐石》成冠军 -

- • 谭飞对话汪海林:看好《奥本海默》主演拿奥斯卡 -

- • 这部电影终于说明白了,我们当年是为何而战? -

- • 虚实结合,紧张刺激,《特工任务》教你重新认识“国家安全” -

- • 坚如磐石:一部本不属于张艺谋的“叛逆”之作 -

- • 拍她被毁掉的“东亚顶配人生”,真歹毒啊 -

- • 《莫斯科行动》豆瓣评分跌至6.9,真不冤,三大槽点不吐不快 -

- • 恐怖来袭,温子仁监制,这部最新恐怖片能让人冷汗直流吗? -

- • 国庆档电影口碑排名:《志愿军》排第一,《坚如磐石》仅第三 -

- • 妮可·基德曼10大必看电影,每一部都万种风情 -

- • 《莫斯科行动》离国庆档最佳,只有一步之遥 -

- • 限制级爽片,它其实不输《生化危机》 -

- • 推荐6部韩国生猛犯罪片,每部都让人不寒而栗 -

- • 电影《明天星期一》这群社畜能否逃出只有「上班」的时空轮回? -

- • 罪案背后的黑暗:6部令人血脉贲张的美国犯罪电影! -

- • 拳拳到肉!这6部高分封神动作片,让荷尔蒙狂飙! -